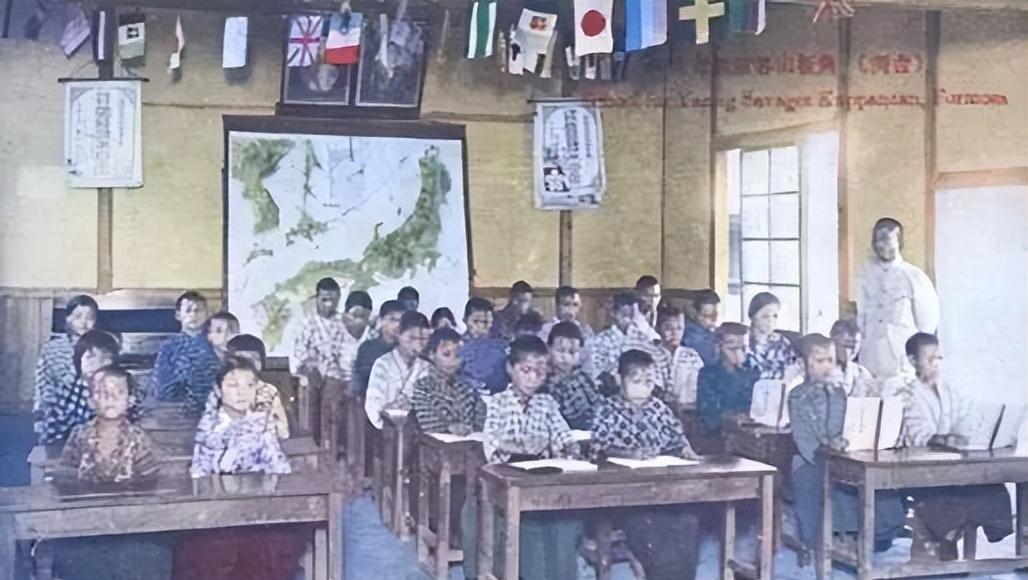

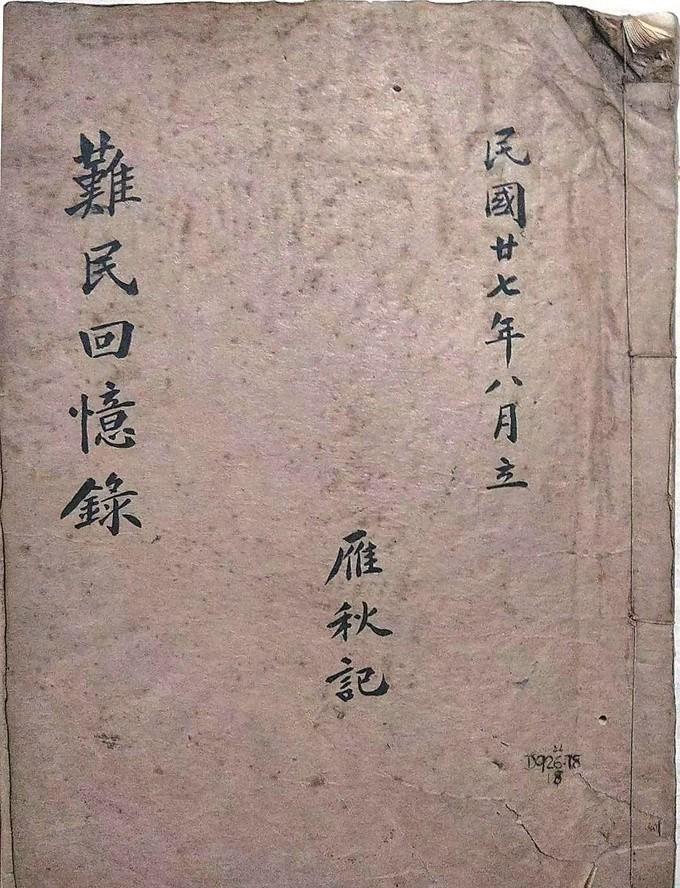

1994年,日本记者质问李连杰:“南京大屠杀死了30万人,你们一个个数的吗?”李连杰一句话让对方哑口无言,羞愧不已。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1994年,东京一间五星级酒店会议厅内灯光璀璨,中日媒体云集,这是电影《精武英雄》的日本首映发布会,由李连杰主演的这部动作影片尚未上映,便在日本影迷中激起极大关注。 影片以中国武者抵抗外敌为题材,不免触及某些日本人难以面对的历史记忆,李连杰一身深色西装,神情温和,逐一回应各路媒体问题,现场气氛热烈而友好,直到提问环节临近尾声时,突如其来的质问打破了这份和谐。 一名日本记者站起身,在全场注视下抛出一个冷峻的问题,他提出中国常提及南京大屠杀中有30万人遇难,但是否真的有人一个个数过? 话音刚落,会场骤然安静,现场所有镜头与目光迅速聚焦在李连杰身上,原本带笑的神情霎时收敛,他并未急于作答,而是沉默数秒,神色凝重,这不是一场普通的记者会问答,而是一道关于历史与尊严的严峻试题。 提问者的问题看似质疑数据,却本质是对整段历史的怀疑,这种质问方式,并非首次出现在国际场合,早在南京大屠杀结束数十年后,一些日本政界与舆论界人士便试图通过“人数存疑”“档案不足”等手段,淡化战争罪责。 尽管1947年南京军事审判明确指出,日军共制造了超30万中国平民和战俘的死亡,其中集体屠杀28案,零散杀戮超过800案,但这种来自日本媒体的质疑仍不时出现在国际对话场合。 面对突如其来的挑衅,李连杰没有选择回避,他直指历史的深处,从未被正面审视的另一页旧账渐渐浮现,在那场全球规模的战争中,除了南京大屠杀,慰安妇制度、“女子挺身队”的存在亦是铁证如山。 有关这些制度的日方档案曾在战后被部分销毁,掩盖真相,但仍有大量幸存者的证词与国际报告加以佐证。 李连杰冷静地指出,既然无法统计数字就否认存在,那么又有谁能精确地统计出广岛原子弹下的每一位死者?是否因为缺乏“精确数字”,就可以否定战争带来的惨痛? 李连杰的回应,不在于激烈对抗,而在于逻辑反转和历史唤醒,他没有抬高声音,没有使用煽动性的言语,却让全场陷入短暂的寂静。 质问者的脸色由先前的自信逐渐变得僵硬,那种高高在上的气焰仿佛被突如其来的事实与理性击中,难以再维持,他不再继续提问,缓缓落座,话筒从手中滑落,发出轻微声响。 那一刻,掌声在会场中响起,起初零星,随后雷鸣般响起,这并不是一场口舌之争的胜利,而是一次用事实和尊重还原历史尊严的回响。 这一事件在之后被多家国际媒体报道,尤其在亚洲社群中引发巨大共鸣,许多日本普通民众通过相关报道重新关注二战历史真相,而一些民间团体也发起呼吁,希望重新检视当年被掩盖或否认的历史章节。 这次事件之所以深刻,是因为它超越了一次发布会的范畴,它不仅关乎一个演员的言语应对能力,更关乎一个国家在面对历史创伤时的态度,李连杰作为公众人物,在面对刁钻质问时展现出的从容与坚定,并非一时之勇,而是一种深植于文化与责任感中的情怀。 多年以后,曾参与当日报道的多位记者回忆称,那场发布会不仅是对电影的宣传,更成为中日两国民众记忆中的特殊时刻,李连杰在没有激化对立的前提下,以坚定姿态守住历史底线,他的话没有使用一句过激辞令,却让人铭记至今。 历史从不需要辩论才能成立,也不依靠伤口的计数来证实存在,那些沉睡于南京的生命,那些在战火中消逝的记忆,不应成为质疑者手中的“统计工具”。 真实存在的痛苦,并不因时间流逝而被淡忘,李连杰用行动诠释了一个武者的担当,也为身处和平时代的人们敲响警钟:唯有正视历史,才可能真正迎来未来。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:光明网——李连杰两度改国籍被骂惨但在蔡依林尴尬时霸气怒斥日本记者