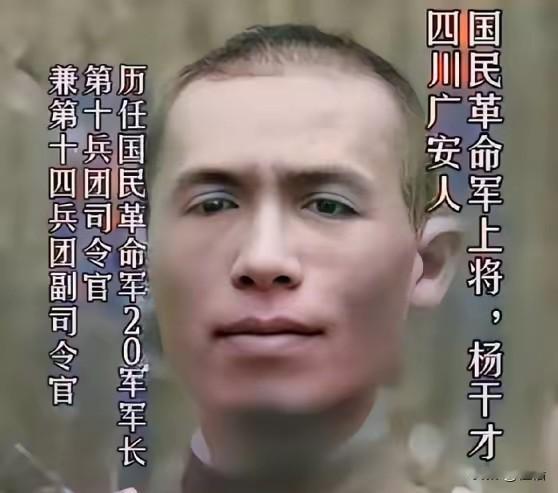

渡江战役中,解放军在打扫芜湖战场时,见几人围在一具尸体前大哭,询问时,一个四川口音的人说:“这是我们的军长,被打死了。” 1949年长江芜湖段飘着淡淡的硝烟,解放军战士踩着泥泞打扫战场,南岸零星的枪声还未彻底平息。 滩头一处洼地传来压抑哭声,几个满身血污的国民党伤兵围着具尸体,动作僵硬地站着或跪着。 尸体上的将官制服被弹片撕开好几道口子,领章上的中将金星沾满泥浆,却仍能看出棱角。解放军战士认出这制服样式属于国民党第20军——这支从四川开出来的部队,在长江防线里算是硬茬,打了三天三夜才被突破。 那个四川口音的老兵抹着眼泪,从尸体口袋里掏出块磨得发亮的怀表,表盖内侧贴着张泛黄的照片,是个穿旗袍的女人抱着孩子。“军长叫杨干才,四川广安人,打小就犟。” 老兵说的杨干才,早年可不是国民党的“死硬派”。1937年淞沪会战,他还是个团长,带着川军弟兄在罗店死守,手里的步枪是四川造的“单打一”,子弹打光了就抡起大刀砍。日军坦克冲上来时,他抱着炸药包要往上扑,被警卫员死死拉住,最后硬是用集束手榴弹炸毁了两辆坦克,自己胳膊被弹片削掉块肉,至今留着碗口大的疤。 那时候,他跟弟兄们说:“咱川军出川,是打鬼子保家卫国,死了也值!” 武汉会战、长沙会战,他打一仗升一级,军功章攒了一盒子,老乡们都喊他“杨疯子”——疯在敢跟鬼子拼命。 可到了1949年,这股“疯劲”用错了地方。蒋介石把他从四川调到芜湖,守长江防线,给他升了军长,还拍着他的肩膀说“守住芜湖,就保住了江南半壁”。杨干才心里清楚,国民党的气数快尽了——部队缺粮缺弹,士兵逃兵天天有,连他的警卫营都跑了一半。出发前,他给家里捎了封信,就八个字:“尽忠报国,勿念。” 只是这“国”,早已不是当年他誓死保卫的山河,而成了蒋介石苟延残喘的工具。 渡江战役打响那天,解放军的炮火像雨点般砸在江防阵地,杨干才站在指挥部里,看着江面上密密麻麻的帆船,突然对身边的参谋说:“当年打鬼子,要是有这劲头,何愁倭寇不灭?” 参谋没敢接话,他知道军长心里的矛盾——既想在蒋介石面前“尽忠”,又明白这场仗打下去毫无意义。 最后的时刻来得很快。解放军突破滩头阵地时,杨干才没像其他将领那样坐船逃跑,反而提着枪冲了出去,喊着“川军没有-种”。一颗流弹击中他的胸口,他倒在泥泞里,手里还攥着那张家人的照片,鲜血把照片上的笑脸染得模糊。 围在尸体旁的伤兵里,有个十七岁的四川娃,是杨干才从老家带出来的。他哭着说:“军长打鬼子时救过我命,他说打完这仗就带我们回家种庄稼……” 这话让打扫战场的解放军战士也红了眼——谁不是爹娘生的?谁不想安稳过日子?可在这新旧交替的战场上,太多人成了历史的尘埃。 杨干才的结局,像一面镜子照出那个年代的无奈。他曾是抗击外侮的英雄,在淞沪会战、湘鄂会战中用鲜血证明过中国人的骨气;却在解放战争中,成了国民党独裁统治的陪葬品。他的部下哭他,或许不只是因为军阶,更是因为记得他当年吼着“杀鬼子”时的血性,惋惜这份血性最终错付了对象。 历史从不会简单地给人贴标签。杨干才的悲剧,不在于他不够勇敢,而在于他站错了历史的队伍。那些在芜湖滩头哭泣的伤兵,那些冲锋的解放军战士,本质上都是渴望和平的普通人,只是被时代推向了不同的战场。这或许就是战争最残酷的地方——它让本该并肩御敌的力量相互厮杀,让英雄的热血流得毫无价值。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。