《六个家庭的天塌时刻》 东北大学那间男生宿舍的阳台,还晾着六件没来得及收的白衬衫。楼下的公告栏里,"优秀实习生推荐名单"上,他们的名字挨在一起,钢笔字迹还透着年轻人特有的用力。可现在,宿管阿姨每次路过都要别过脸——这六个名字后面,再也等不到主人回来收拾行囊。 出事那天,李娟正在菜市场挑儿子爱吃的排骨。手机弹出学校电话时,她手里的塑料袋"啪"地掉在地上,排骨滚得满地都是。电话里老师的声音像隔着一层水:"矿浆池...孩子们没了..."她愣了半分钟,突然抓住旁边卖菜大姐的胳膊喊:"他昨天还跟我说,实习结束带我去沈阳看故宫!" 六个家庭里,有两对是独生子女。张磊的父亲是煤矿工人,手上的老茧比核桃还硬。他总跟儿子说:"好好读书,别像爹这样一辈子跟黑煤打交道。"儿子考上东北大学矿业专业时,他偷偷抹了半夜眼泪,觉得祖坟冒了青烟。现在,他捧着儿子的录取通知书,纸页被指腹磨得起了毛边,上面的校徽烫金都快蹭掉了。 最让人揪心的是那个叫晓雯的女生。她的朋友圈停留在出事前一小时:"今天下井实习,看到叔叔们用的安全灯还是十年前的款式,等我毕业一定改良它!"配图是她戴安全帽的自拍,眼睛亮得像星星。她妈妈翻到这张照片时,正坐在女儿的书桌前,桌上还摆着没织完的围巾——晓雯说要给第一个月工资攒着,给妈妈买件羊绒的。 有老工人在网上发帖,说那处矿浆池的护栏早就该换了,"去年就见过有学生差点绊倒,当时跟领导反映,人家说'学生娃机灵,摔不着'。"这话像针一样扎在家长心上。他们在调解会上看到企业出示的"安全培训记录",上面有孩子们的签名,可家长们认得自己孩子的笔迹——那明显是代签的。 有人说这是意外,可意外从来不是凭空掉下来的。当安全检查变成"走流程",当防护措施变成"样子货",当"注意安全"只挂在嘴边,那池冰冷的矿浆就成了悬在头顶的刀。六个孩子带着对未来的憧憬走进车间,他们相信挂着"实习基地"牌子的地方是安全的,相信成年人会为他们撑起保护伞。这种信任,却被某些人的敷衍碾碎了。 这世上最残忍的,是把一个家庭二十年的心血和期盼,在瞬间化为泡影。孩子小时没了,父母的痛里还有力气再生养;可当孩子长到二十岁,眉眼间有了大人的模样,会跟你讨价还价,会规划自己的人生,这时候的失去,是连带着未来一起被挖走的。张磊的妈妈现在还每天给儿子的微信发消息,说"今天包了你爱吃的饺子",对话框永远显示"未读",可她舍不得删。 我们总说要提高安全意识,可对于这些刚走出校园的孩子,他们的安全意识,很大程度上依赖于环境的安全感。企业追求效益没错,学校安排实习也没错,但当这些都要以牺牲生命为代价时,就越过了道德的红线。那些为了省几个维修钱、为了赶几天工期而漠视安全的人,骨子里缺的不是钱,是对生命的敬畏。 悲剧发生后,有人争论"学生该不该去那么危险的地方",可矿业专业的学生不去车间,难道在教室里学挖矿吗?真正该追问的是,为什么不能给他们一个更安全的实习环境?为什么不能把防护措施做到位?为什么非要等出了人命,才想起"安全第一"? 六个年轻的生命,用最沉重的方式提醒我们:每个孩子都是家庭的全世界,每个生命都该被认真对待。所谓道德,不过是"己所不欲,勿施于人"——如果那是你的孩子,你还会让他走那条没护栏的路吗?所谓人性,不仅是对亲人的爱,更是对陌生人的责任。 现在,东北大学的银杏叶快黄了,那是六个孩子最喜欢的季节。他们再也看不到今年的落叶,可我们能做的,是让他们的离去不白费。愿每个企业都能把"安全"刻进骨子里,愿每个管理者都能守住良心的底线,愿每个孩子走在路上时,都能被世界温柔守护。因为这世上最珍贵的,从来不是产量和效益,而是那些活生生、带着梦想的生命。

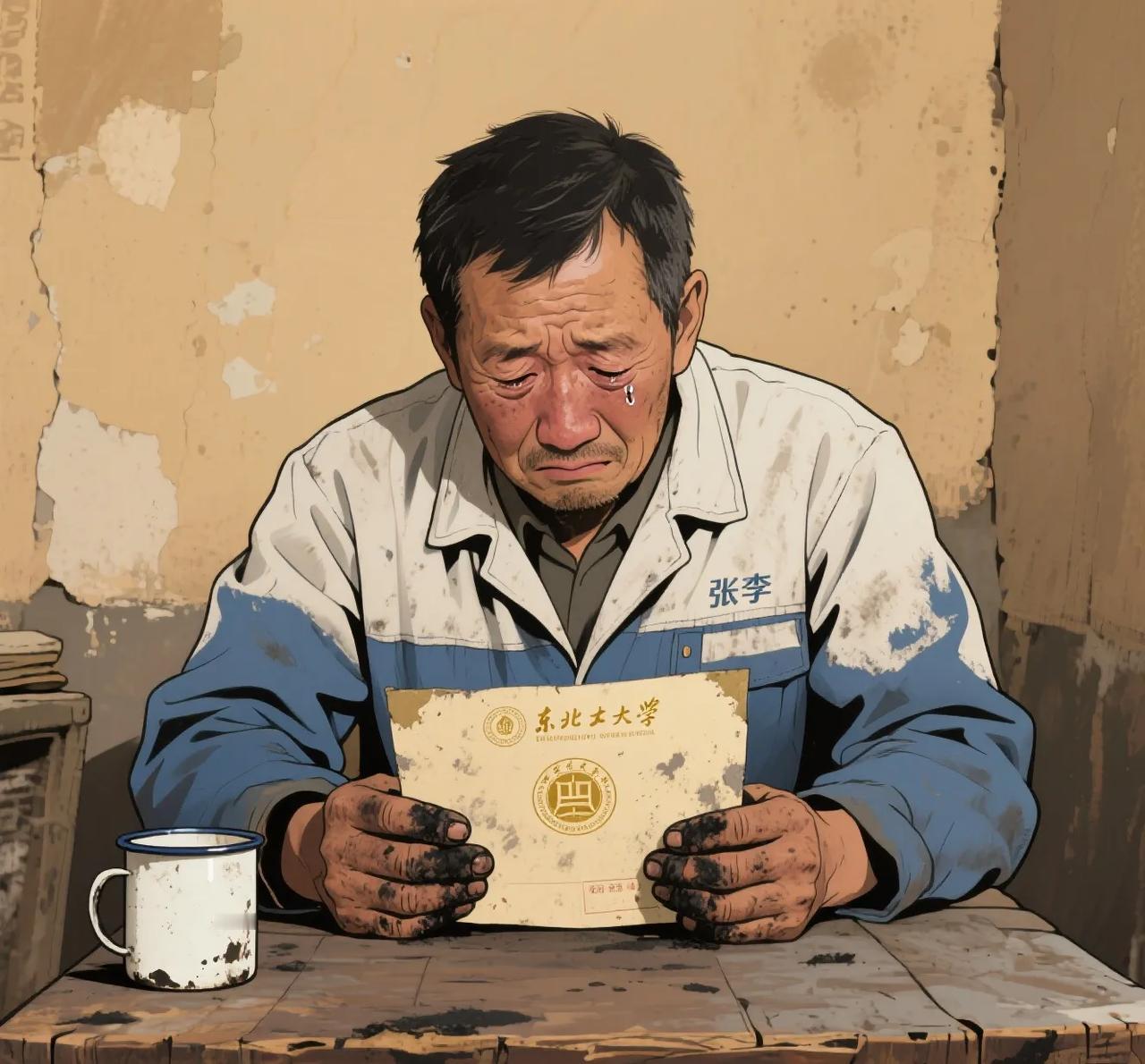

评论列表