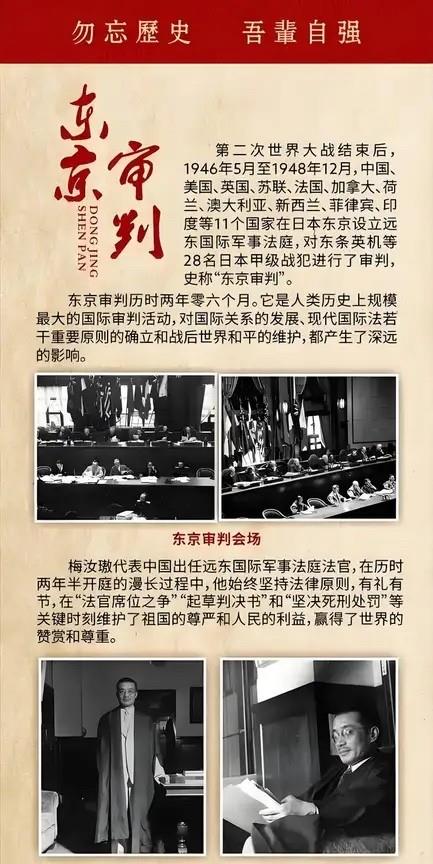

1949年,梅汝璈拒绝南渡,坚定留在北京,1966年后,梅汝璈遭受到巨大磨难,小将们搜出了他在东京审判穿的大法袍,准备焚烧,对此,梅汝璈说道:“你们知道这是什么吗? 这件法袍,藏着一个民族的骨气。1946年东京审判开庭前,梅汝璈刚到东京就拍了桌子——盟军最高统帅麦克阿瑟把中国法官的座位排在英国、美国、苏联之后,他当即拒绝出席:“我代表的是四万万五千万中国人民,是在战争中牺牲了3500万同胞的国家,这个座位,必须按受降签字顺序排!”他在旅馆里绝食三天,直到组委会把中国国旗挂在审判庭主位一侧,才穿上这件量身定制的法袍走进法庭。 法袍是深紫色的,胸前绣着金色的麦穗,袖口缝着暗扣——那是他特意让上海裁缝加的,说“中国法官的袖口,不能露着补丁见人”。审判的两年半里,他每天带着《日内瓦公约》和日军暴行照片出庭,有次提到南京大屠杀,被告律师竟说“是战争常态”,他猛地站起来,把一沓遇难者照片摔在桌上:“常态?难道把婴儿挑在刺刀上也是常态?”声音震得法庭顶上的吊灯都晃了晃。 1948年宣判那天,他特意换上这件法袍。当庭长宣读七名甲级战犯绞刑判决时,他悄悄拽了拽袍角——那是出发前母亲缝的平安结,藏在衣襟内侧。他知道,这判决里有3500万同胞的血,有南京城墙上未干的弹痕,更有一个民族在废墟上站直的底气。 1949年春天,南京政府派专机来接他去台湾,箱子都准备好了,他却把机票撕了。妻子不解:“这边局势不稳,何苦留下?”他指着书房里的审判记录:“这些卷宗比我的命还重,带不走,也不能走。日本人在东京受审时说‘百年后谁还记得’,我就得留在这儿,让后人记得清清楚楚。” 可谁能想到,18年后,这件承载着正义的法袍会被当成“罪证”。小将们举着打火机时,70岁的梅汝璈突然挺直了腰,尽管背已经驼了,眼神却像1946年在东京法庭时一样狠:“这法袍上的金线,是用日本人的赔款织的;这领口的衬里,是南京大屠杀幸存者送的云锦。你们烧的不是一件衣服,是3500万死难者的眼睛!” 他的声音发颤,却字字砸在地上。有个小将愣了愣:“不就是件旧袍子吗?”梅汝璈喘着气,从怀里掏出个布包,里面是东京审判的判决书副本,边角都磨烂了。“你看这上面的红章,”他指着“中华民国”四个字,“不管换了多少朝代,这判决是中国人用命换来的公道!烧了它,日本人会不会说‘当年的审判不算数’?你们想让祖宗在地下都闭不上眼吗?” 那天,法袍终究没被烧。不是因为小将们怕了,是梅汝璈死死抱在怀里,任凭推搡也不肯松手,直到被推倒在地,袍角沾了泥,他还在念叨:“这袍子见过东条英机的忏悔,见过板垣征四郎的狡辩,它比谁都清楚,什么是对,什么是错。” 为什么一个文弱书生能在绝境中如此执拗?因为他见过太多不公。留学美国时,白人同学嘲笑“中国人不懂国际法”;抗战时,看着日军坦克碾过家乡的麦田;审判时,听着战犯轻描淡写地否认暴行。他比谁都明白,这法袍不只是衣服,是一个民族在世界面前站直的凭证,是告诉后人“公理或许迟到,但绝不能缺席”的信物。 1973年梅汝璈去世前,把法袍交给儿子梅小璈:“藏好它,等哪天人们记起东京审判了,再拿出来。”他没说要等多久,可他心里清楚,公道或许会被暂时遮蔽,但绝不会永远沉没。就像他在审判日记里写的:“我不是在为自己争什么,是在为那些没机会开口的同胞,争一个‘理’字。” 如今,这件法袍静静躺在国家博物馆里,深紫色的绸缎上还留着淡淡的褶皱——那是1966年梅汝璈抱得太紧压出的痕迹。它像一个沉默的证人,告诉每一个参观者:有些东西,比生命还重;有些记忆,比岁月还长。 一件法袍,真的只是件衣服吗?不,它藏着一个民族的伤痕,更藏着永不屈服的尊严。当我们淡忘历史时,是否还记得,曾有人为了这份尊严,拼尽了一生? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![老蒋治好了,麦克阿瑟抑郁了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/919740889372499475.jpg?id=0)

评论列表