希特勒为什么要对犹太人赶尽杀绝? 欧洲社会对犹太人的排斥其实由来已久,这为纳

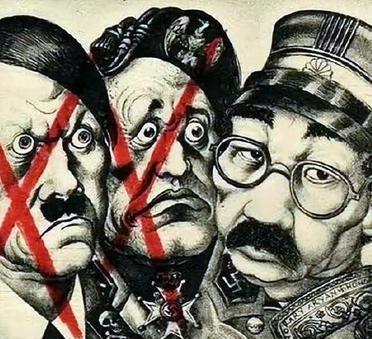

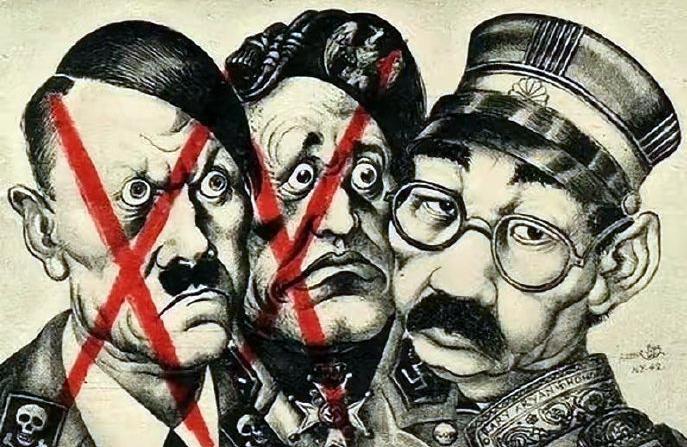

希特勒为什么要对犹太人赶尽杀绝?欧洲社会对犹太人的排斥其实由来已久,这为纳粹的极端行为提供了土壤。自中世纪以来,由于宗教信仰差异,犹太人长期被污名化,甚至被诬陷为用基督教徒鲜血祭神或向水井投毒导致黑死病传播。这种宗教文化上的隔阂与敌意,历经数百年的沉淀,逐渐演变为一种社会性的偏见。犹太人因此被排斥在许多职业之外,多数人只能从事商业和金融业,其中部分人的确积累了可观财富。一战后德国承受战败重创,经济崩溃,民不聊生,许多德国人急需为苦难寻找解释,早已被视为“异类”且生活相对富裕的犹太人便成了完美的替罪羊。希特勒和纳粹党巧妙地利用并放大这种长期存在的社会情绪,将其转化为一种极具破坏力的政治力量。希特勒个人的世界观和纳粹的意识形态核心,则是将这种偏见系统化、极端化,并赋予了其“理论依据”。希特勒在维也纳流浪期间阅读了大量反犹书籍,强化了他对犹太人的仇恨。他和纳粹党鼓吹一种极端的种族主义,坚信日耳曼人是所谓的“优等种族”,而犹太人则是“劣等种族”,是世界的“破坏者”,必须被驱逐或消灭。这套扭曲的社会达尔文主义理论,为屠杀披上了“科学”和“必要”的外衣。更进一步,希特勒还将犹太人与他所痛恨的马克思主义捆绑在一起,荒谬地宣称犹太人创立了马克思学说,应对德国的战败和《凡尔赛条约》的屈辱负责,是“万恶之源”。通过这种宣传,纳粹成功地将复杂的政治经济问题简化为一个单一的、可憎的敌人,以此转移国内矛盾,巩固自身独裁统治。当然,任何极端政策的推行都离不开现实利益的驱动,对犹太人的迫害也不例外。希特勒上台后,一心想要重建德国军事力量,实现扩张野心,但这需要巨额资金。当时犹太人在德国许多经济领域,如金融、贸易、工业乃至自由职业中占有重要地位。他们的财富和产业成为了纳粹眼中诱人的目标。通过系统性地剥夺犹太人的财产、企业和其他资产,纳粹政权不仅迅速充实了国库,为扩军备战提供了资金,还用这些不义之财部分安抚了国内民众的情绪。这种“一举两得”的算计,使得迫害从最初的歧视、掠夺,最终滑向了旨在彻底夺取其财富并从根本上消灭其存在的种族灭绝。甚至在大规模屠杀中,遇难者的衣物、头发、金牙等都会被纳粹无情劫取,其贪婪与冷酷令人发指。所以,希特勒为何要对犹太人赶尽杀绝?答案是一个可怕的混合体:它根植于欧洲历史上长期的宗教文化偏见和社会嫉妒,被希特勒和纳粹党用一套极端种族主义和阴谋论意识形态所系统化与强化,并最终因为夺取财富、巩固政权、服务战争扩张的现实利益需求而走向了最疯狂的深渊。这段历史警示我们,歧视与仇恨一旦被系统性地煽动和组织,并与政治野心、经济掠夺相结合,其后果将是灾难性的。