阳虚、寒入骨髓?两味药兼顾补阳、通阳,暖进骨缝还不上火 腊月寒天,北风卷地,地铁里一位大爷把羽绒服裹得严严实实,可还是忍不住打哆嗦。旁边年轻人穿着单衣还嫌热,直说:“您这是不是血虚?”大爷摇头苦笑:“我这不是血虚,是阳虚,寒透骨缝了。”这一幕,熟悉得很,尤其对不少五十往上的人来说,冬天一到,手脚凉、背心冷、膝盖酸,仿佛骨头里住着个“冰妖精”。 这不是单纯的怕冷,是身体“阳气不足”在作怪。中医讲“阳主温煦”,阳气就像屋子里的火炉,炉火弱了,屋里自然阴冷。阳虚的人,好比炉子里柴火不旺,外头一刮风,寒气就顺着缝钻,直入骨髓。 阳虚不是一种病名,而是一种体质偏向。体内阳气不足,脏腑运转减慢,血液循环不畅,经络“交通”受阻,寒气便能趁虚而入。《黄帝内经》早就提过:“阳虚则外寒”,意思是阳气不够,身体就容易感寒怕冷,甚至会发展成慢性病,比如关节疼、腰酸背痛、胃寒腹泻等。 在临床上,见过不少老年人一到冬天就骨节发凉、夜里抽筋,甚至夏天也得贴暖宝宝。阳虚体质的人,往往舌淡苔白、脉沉迟,四肢冰冷、精神疲乏。而这些症状,光靠“多穿点”是解决不了的,需要从体内“生火”,把阳气补上来。 有一位65岁的老先生,冬天怕冷得厉害,穿三层裤子还说膝盖像“埋在雪里”。吃了不少补药,不是上火就是没效果。后来用了两味药,调理三个月,整个人像换了芯儿,不但不怕冷,连胃口都变好。这两味药,一个是附子,一个是肉桂。 附子,是乌头的儿子,名字虽温和,药性却刚烈。它擅长“回阳救逆”,就像一把大火,能把垂危的炉膛点燃。附子最厉害的地方,是“通行十二经”,就像把全城的暖气管道打通了,阳气一通,寒气自然退散。但附子毒性强,必须炮制得当,医生用量也要精准,不可乱吃。 肉桂,不是做甜点的那个“桂皮”,而是中药里的“官桂”,出自树皮中段,药力足、火性正。它能“引火归元”,就像把四散的热流引回炉膛,让阳气稳稳守住命门。肉桂还能“温经散寒”,特别适合那些关节冷痛、腹部发凉的人,温而不燥,是调理阳虚的常用良药。 这两味药合用,一个补阳,一个通阳,既能生火,又能把火送进骨缝,还不容易上火。就像一支老练的维修队,把炉子修好、管线通畅,还不让屋里燥热难受。适合那些阳虚怕冷、腰膝酸软、腹泻清稀的人群,尤其是年过半百、阳气渐衰的中老年人。 附子和肉桂虽好,也不是人人都能吃。比如阴虚火旺、舌红口干、便秘烦躁的人,就不适合用这类温热药。还有高血压严重、上火体质的人,也要慎用。调补阳气,讲究“辨证施治”,不能一味照搬。 除了药物,生活中也有不少“补阳通阳”的小妙招。晨起晒背十分钟,让阳光照着督脉走一走,有助于激发阳气;晚上泡脚加点艾叶或生姜,不仅暖足,更是“温肾助阳”;饮食上可多吃牛羊肉、糯米、栗子这些温性食物,但要记得不过量,稳中求进才是真补。 还有一点很关键,阳气怕“静”,动则生阳。哪怕是慢走、太极、八段锦,每天动一动,胜过千补万补。阳气流通了,身体才不会像“冰箱里的肉”一样,冷得发紫、硬得发紧。 阳虚不是一朝一夕形成的,也不能一剂药根治。它更像是一种身体的“节气变化”,需要顺时调养、循序渐进。中医讲“春夏养阳”,趁着阳气旺盛的季节,把身体的“小太阳”照亮,到了冬天就有了底气,不再怕冷,不再被寒气钻进骨缝。 阳虚不可怕,可怕的是不知道身体已经在“失火”。附子与肉桂,一个点火,一个导火,药虽温热,却能温而不燥、补而不腻。懂得体质,顺应时气,才是对身体最好的温柔。 阳气,是生命的根本。守住阳气,守住的不只是温暖,还有健康与岁月的从容。

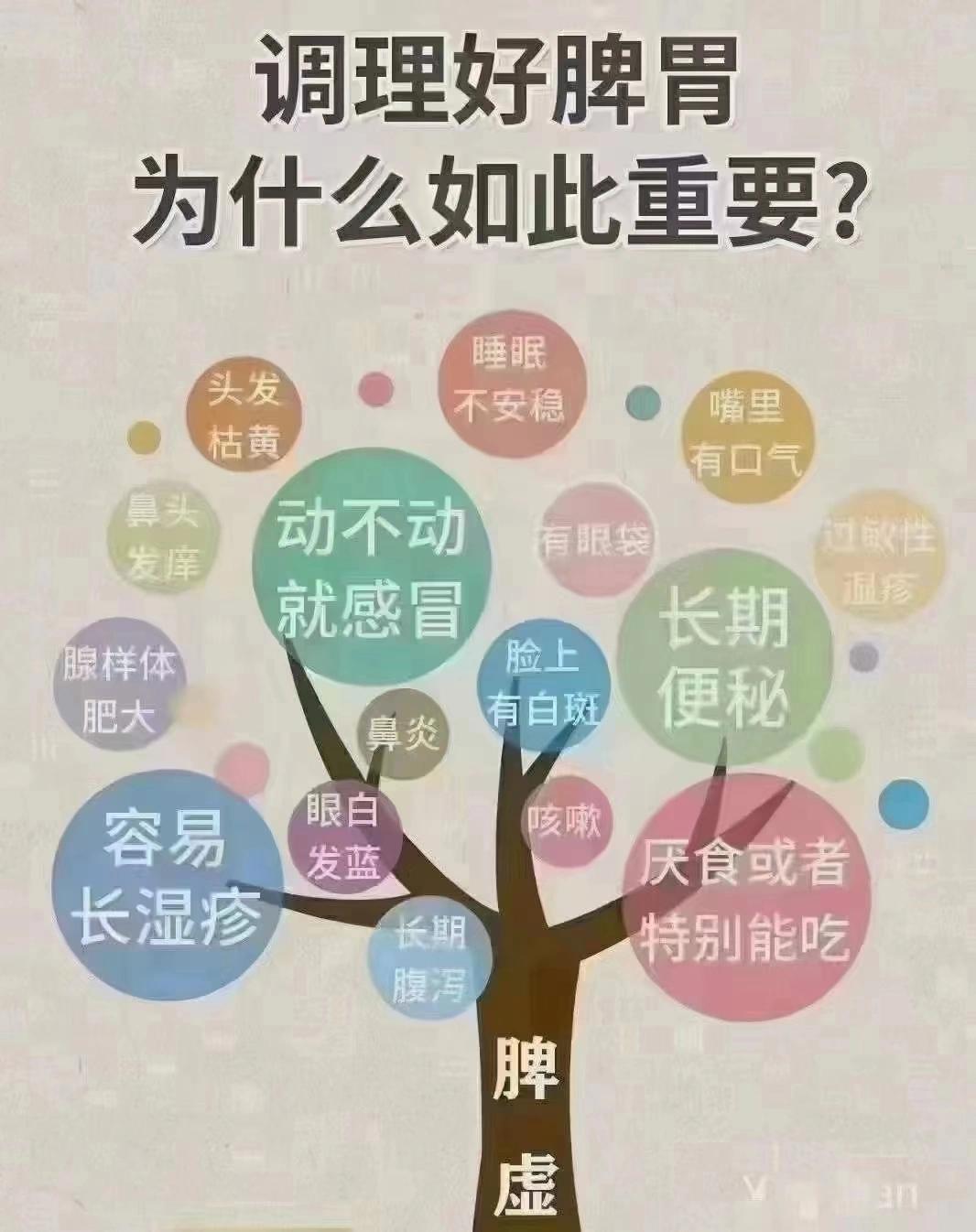

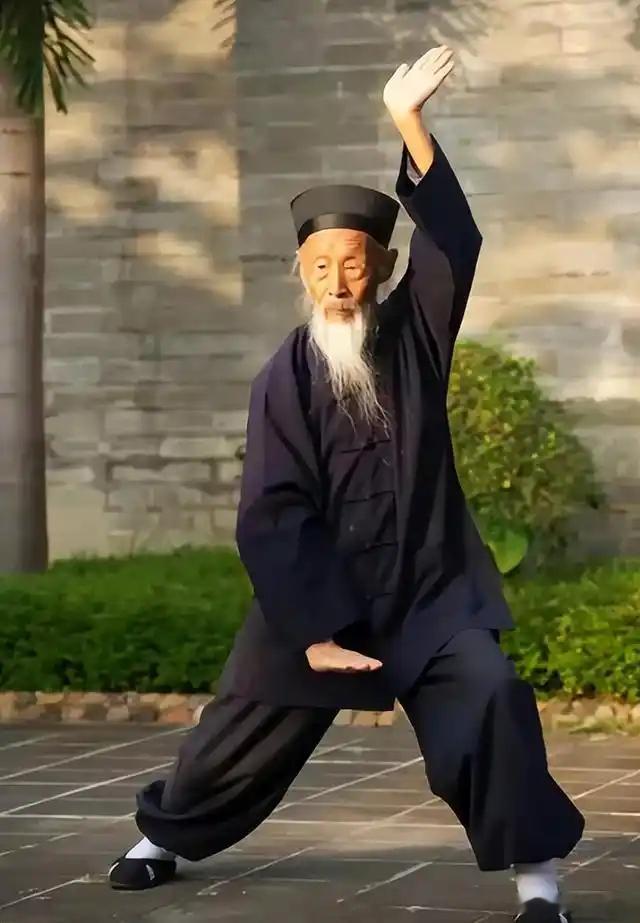

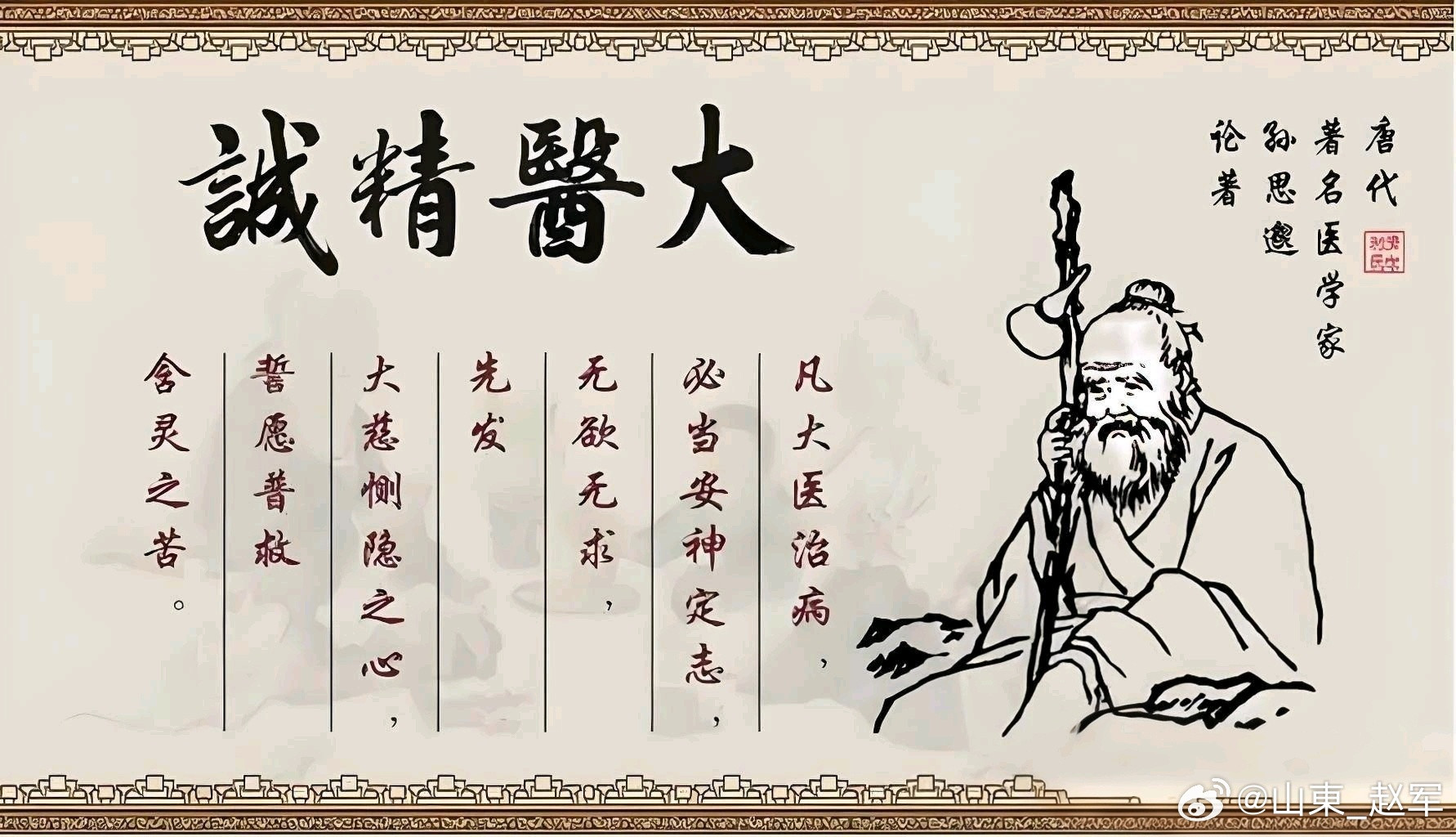

评论列表