1924年,泰戈尔访华。在宴会上,鲁迅留下了一句“一塌糊涂”,就愤然离场。后来,他写了《骂杀与捧杀》来评判此次泰戈尔访华。 泰戈尔,1861年出生在印度加尔各答,家世显赫,父亲是宗教改革家。他从小泡在书堆里,8岁写诗,17岁出诗集,文采早早就露头角。1913年,他凭《吉檀迦利》拿下诺贝尔文学奖,成了亚洲第一人。这本诗集,写人与自然、神的对话,语言灵动又深邃,连西方人都被折服。他不光是诗人,还是印度民族运动的旗手,办学校、搞教育,反对殖民压迫。不过,晚年他对印度国内的激进运动有点失望,索性周游世界,传播文化融合的理念。到1924年,他已是国际大咖,走到哪都被奉为上宾。 鲁迅家里原是书香门第,可祖父因科场案入狱,父亲久病,家道中落。他小时候爱读古书,字写得漂亮,可家里穷得叮当响。1898年,他考进南京的学堂,接触西方科学,后来去日本学医,想救国人身体的病。可在仙台看了一部影片,中国人麻木围观同胞被杀,他心凉透了,觉得救身体没用,得救灵魂。于是弃医从文,1918年写出《狂人日记》,白话文犀利如刀,揭封建社会的丑陋。到1924年,他已是新文化运动的先锋,在北京教书、办刊物,名气响当当。 1924年春,泰戈尔应蔡元培、梁启超邀请来华,行程从上海到北京,轰动一时。4月12日,他一下船,上海码头挤了六百多人,徐志摩、林徽因带头迎接,学生、文人跟追星似的,抢着拍照、喊口号。泰戈尔穿着印度长袍,银发飘飘,笑容和气,说中国像他故乡,中印是千年兄弟,现场掌声炸了锅。他的到来,像是给中国文坛打了一针强心剂,大家觉得,亚洲的文化巨星来了,咱们得好好招待。 泰戈尔访华期间,跑了不少地方,演讲、座谈排得满满当当。5月8日,他63岁生日,北京的文人给他办了个大宴会,地点在城里一处老会馆,名流云集,蔡元培、胡适、梁启超都来了。徐志摩和林徽因还排了泰戈尔的诗剧《齐德拉》,演员穿印度服,布景弄得像印度风情。徐志摩介绍时,嘴上跟抹了蜜,把泰戈尔捧成“东方圣人”“诗魂化身”,台下掌声没停过。可宴会进行到一半,鲁迅却坐不住了。 鲁迅那天也在场,穿着灰长衫,坐在角落。他看着徐志摩等人围着泰戈尔,敬酒、献诗,姿态低得像在朝拜,觉得这场景太离谱。他不是讨厌泰戈尔,他敬重这老先生的文学和反殖精神,私下还说过:“印度没泰戈尔,谁能代表?”可他受不了这种盲目崇拜,觉得中国文人把泰戈尔当神供着,恨不得跪下磕头,哪还有平等交流的影子?他憋了一肚子火,甩下一句“一塌糊涂”,起身就走,留下一屋子人面面相觑。有人打圆场,说他脾气直,别在意,可这事还是成了文坛的谈资。 鲁迅的愤怒,针对的是那股“捧杀”风气。徐志摩等人把泰戈尔吹上天,言辞夸张,姿态谦卑,像是自贬身份。这种追捧,在鲁迅看来,不仅没营养,还让青年失望。本来泰戈尔来华,能聊聊中印文化、民族复兴,可这帮文人光顾着烧香拜佛,哪有真交流?更糟的是,这种风气还影响了年轻人,让他们觉得外国名人高高在上,中国人只能仰望。鲁迅觉得,这不是欢迎文化使者,是在丢中国文人的脸。 几天后,鲁迅写下《骂杀与捧杀》,把这事批得体无完肤。他在文中说,泰戈尔来华,众人摆琴焚香,徐志摩和林长民戴印度帽,左拥右护,把他塑成活神仙,青年看了都傻眼,失望走人。他点名这种“捧杀”害人不浅,隔断了真诚对话,浪费了文化交流的机会。文章一出,文坛炸了锅,有人叫好,觉得他骂得痛快;有人不爽,说他太刻薄。 这场风波,表面看是鲁迅和徐志摩等人的分歧,实际上折射了20世纪初中国文坛的复杂心态。那时候,中国刚经历五四运动,青年们喊着民主、科学,想推翻旧文化,拥抱新思想。泰戈尔来了,大家觉得这是个机会,能借他的光,提升中国文化的地位。可徐志摩等人用力过猛,把泰戈尔捧得太高,反而显得中国文人自卑。这种心态,鲁迅看得很透。他在《骂杀与捧杀》里说,捧杀和骂杀一样,都是极端,害人害己。真正的文化交流,得平等,得有骨气,不能一边倒地崇拜。 鲁迅的反应,也跟他一贯的性格有关。他这人直肠子,看不惯的事,当场就炸,绝不忍着。他敬佩泰戈尔,但更在乎中国文坛的尊严。他觉得,泰戈尔是印度的大咖,咱们欢迎他,但不能把自己放低,搞得像殖民地迎洋大人。徐志摩和林徽因的热情,在他眼里成了另一种“软弱”,是新文化运动后中国知识分子还没摆脱的自卑病。鲁迅想用“一塌糊涂”和《骂杀与捧杀》,给文坛敲警钟:别盲目追星,别自轻自贱。

![杜月笙如果来了,能站在哪里?[思考]](http://image.uczzd.cn/2132587354235060390.jpg?id=0)

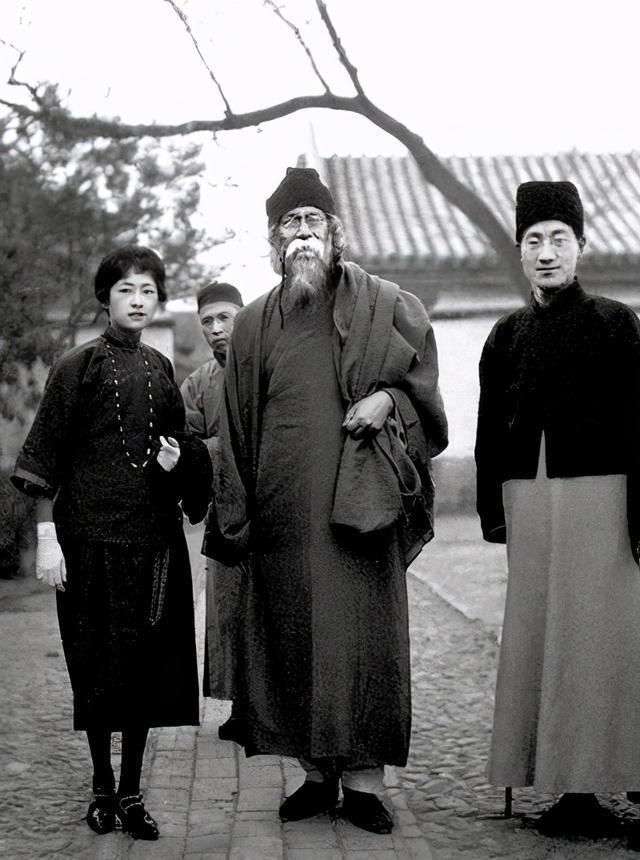

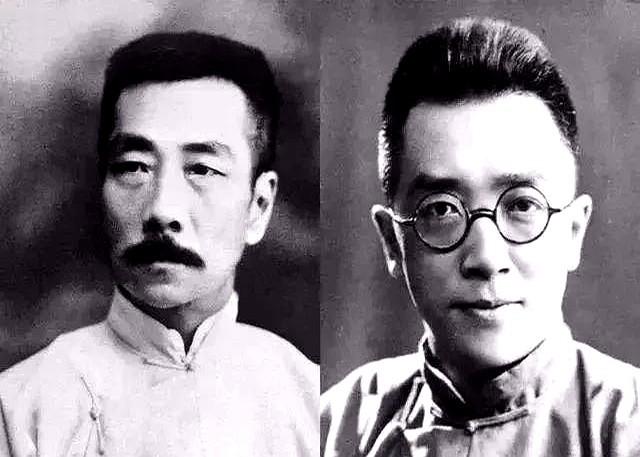

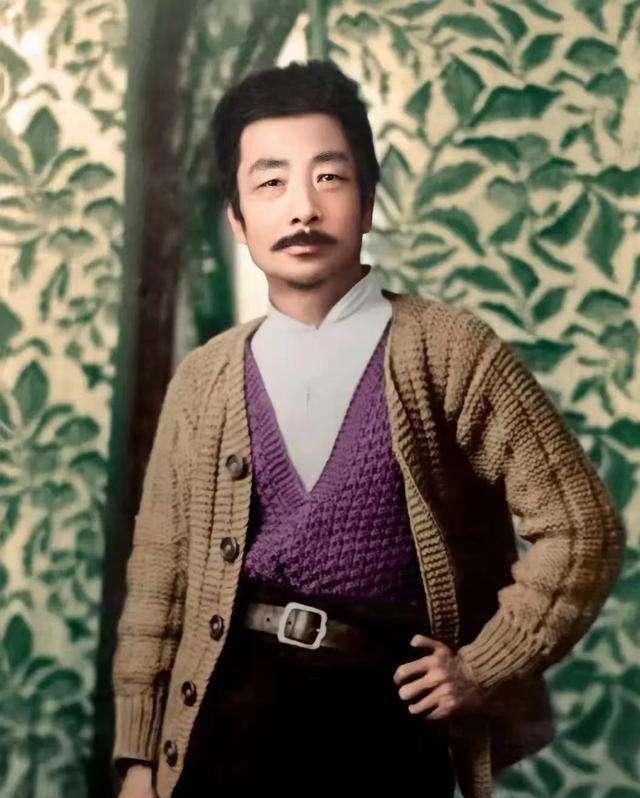

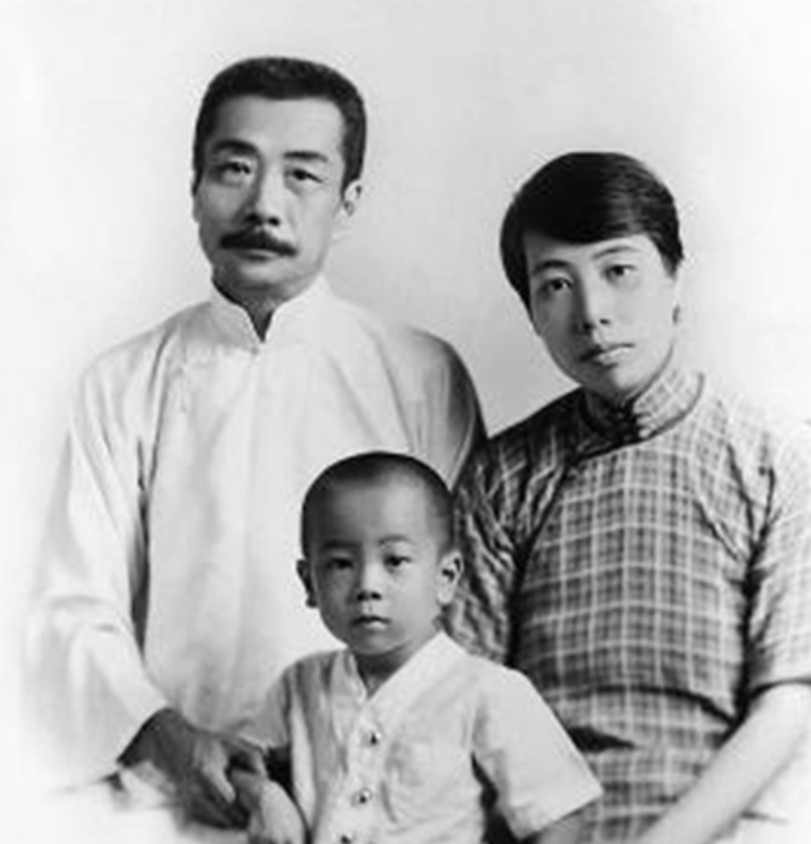

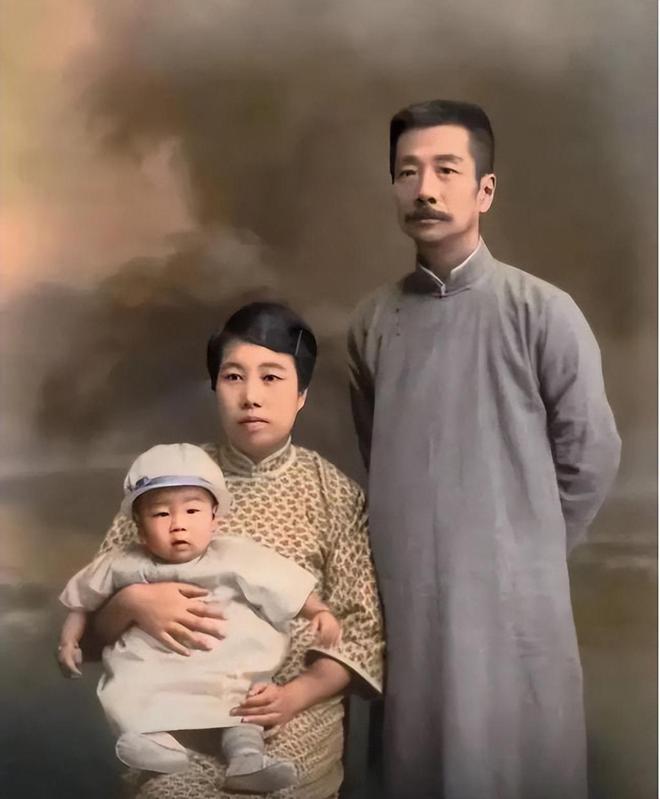

评论列表