农业专家温铁军曾发出疑问:“要是按照毛主席当初的设想继续发展,中国的乡村会走向何处?”其实笔者认为,人们对分田到户之所以争论不休,归根结底还是姓“资”姓“社”问题束缚人们的思想。长期以来人们没有完全搞清楚“什么是社会主义”,在农业发展方向上,认为只有走农业集体化道路才是社会主义的“阳关大道”,搞分田到户则是走资本主义道路的“机会主义”。后来几经争论,分田到户在实践中取得的巨大成效,消减了人们对包产到户是否可行的疑虑,进一步促使人们对分田到户的关注点从“能不能搞分田到户”转向“分田到户姓什么”的问题上。 当年,反对者认为包产到户搞到最后人心会散,农业发展方向容易走偏,“集体经济是阳光大道,不能退出”。支持者则主张即使包产到户是独木桥也要走下去。为协调双方,会议最终达成一个文件,进一步明确了“在一般地区,集体经济比较稳定,生产有所发展,现行的生产责任制群众满意或经过改进可以使群众满意的,就不要搞包产到户”,但已经实行包产到户的,如果群众不要求改变,就应允许继续实行。同时再次对边远“三靠队”“可以包产到户,也可以包干到户”表示赞同。会后,为再次澄清群众尤其是各地干部思想误区,指出我国地域辽阔,各地发展不平衡,“在不同的地方,不同的社队以至在同一个生产队,都应从实际需要和实际情况出发,允许有多种经营形式、多种劳动组织、多种计酬办法同时存在。 其实早在1961年春天,一个大胆的试验在安徽悄然展开。省委制定了"责任田"办法,先是包产到组,后来发展到"包产到队、定产到田、责任到人"。在实际操作中,许多地方索性直接搞起了包产到户。农民们给这个办法起了个形象的名字——"救命田"。在凤阳,老农严宏昌记得:"地一分到户,大伙儿天不亮就下地,连田埂边边角角都种上了庄稼。"到当年10月,全省84.4%的生产队都实行了"责任田",效果立竿见影——秋收时粮食产量比灾荒最严重的1960年增加了50多亿斤,农民人均口粮达到600多斤,浮肿病迅速减少。 1978年,当凤阳小岗村的农民再次偷偷分地时,许多经历过"责任田"的老干部选择了睁一只眼闭一只眼。宿县那位当年推行"责任田"的公社书记,此时已是地委领导,他私下对下属说:"二十年前的办法,终究还是回来了。"历史证明,这场夭折的早期改革,不仅挽救了无数生命,更在人们心中播下了实事求是的思想火种,为后来的农村改革埋下了伏笔。 1977年6月,时任铁道部部长的万里调任安徽省委第一书记。这位在"文化大革命"期间以整顿铁路秩序著称的领导干部,到任后立即深入基层展开调研。在走访了皖东、皖南多个县市后,他发现安徽农村普遍存在一个令人忧心的现象:公社体制下"大锅饭"式的分配方式,加上当时盛行的"农业学大寨"运动中片面强调"以粮为纲"的做法,严重束缚了农民的生产积极性。 经过三个多月的实地考察,万里在省委常委会上明确指出:"安徽农业已经到了非改不可的地步。"在他的推动下,1977年11月,安徽省委出台了《关于当前农村经济政策几个问题的决定(试行草案)》,这份被简称为"省委六条"的文件,首次在省级政策层面提出要尊重生产队自主权、允许实行生产责任制、鼓励农民发展家庭副业等突破性举措。文件特别强调"以生产为中心"的工作方针,这在当时"以阶级斗争为纲"的政治环境下,无疑是一个大胆的转向。 这份文件的出台恰逢其时。1978年5月,《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文后,全国范围内掀起了关于真理标准问题的大讨论。思想解放的春风与"省委六条"的改革措施相互激荡,在江淮大地上催生出一系列自发的农业经营方式创新。凤阳县马湖公社前倪生产队的干部们冒着政治风险,悄悄试行"包产到组";来安县烟陈公社魏郢生产队则探索出"以产记工"的联产计酬办法。这些基层首创很快在周边地区产生示范效应,皖东大地上的生产队纷纷开始尝试不同形式的责任制。农民们用最朴实的行动表达着对改革的渴望——当他们发现新的经营方式能让自家多打粮食时,改革的星星之火便以燎原之势在安徽农村蔓延开来。 小岗村的十八个红手印很快显现出惊人威力。第二年夏收,这个"吃粮靠返销,花钱靠救济"的穷村子,破天荒地向国家交售了公粮。消息不胫而走,周边村庄纷纷效仿。到1980年,凤阳县实行"大包干"的生产队已超过八成。农民们编起顺口溜:"大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。" 这场自下而上的变革势如破竹。1982年中央一号文件首次肯定包产到户的社会主义性质,到1986年底,全国99.8%的农户都尝到了"大包干"的甜头。在江淮大地,变化尤为显著:短短七年间,安徽粮食总产增长近五成,棉花翻了一番多,油料产量更是增长近两倍。曾经饿得浮肿的农民,如今粮仓里堆满了金黄的稻谷;过去连火柴都要计划的村庄,开始飘起腊肉的香气。

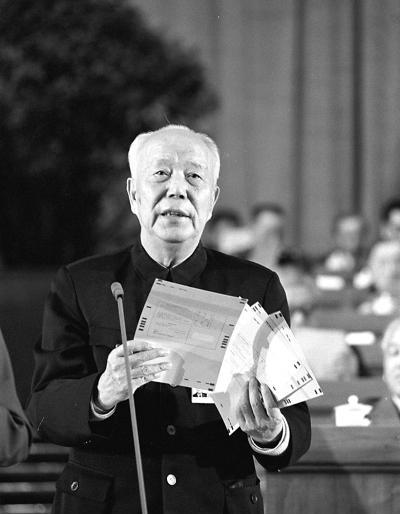

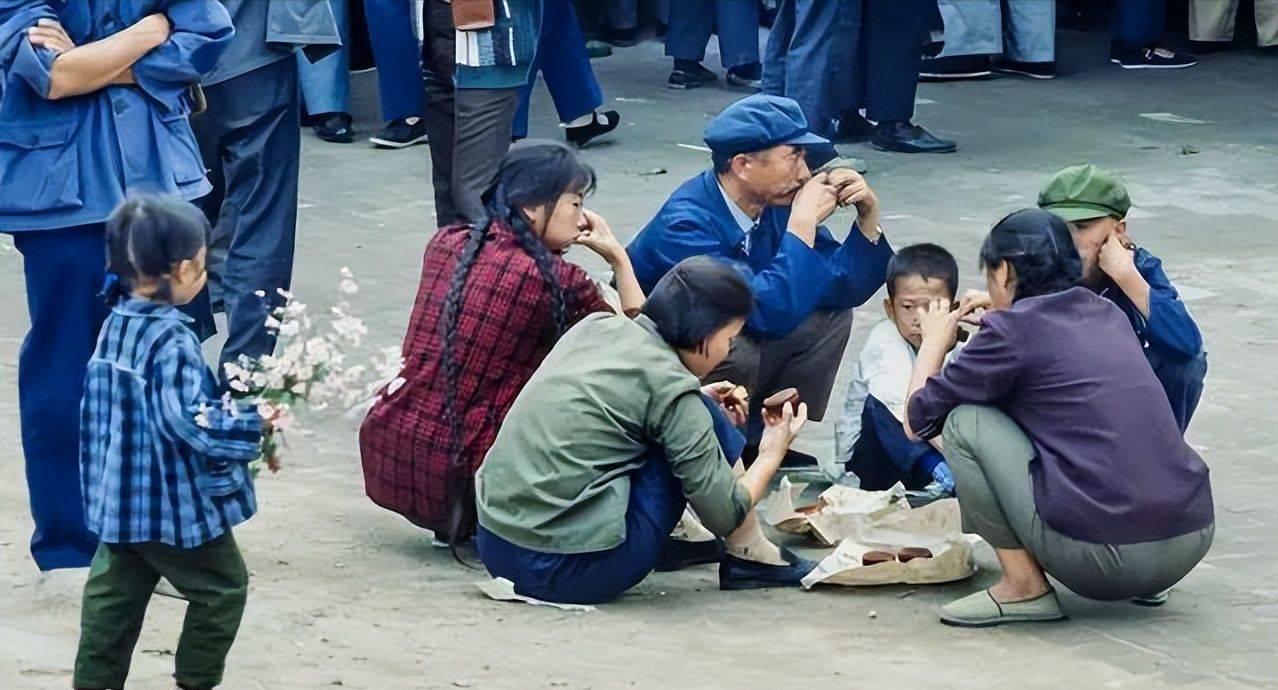

评论列表