转自:四川在线

四川在线记者魏冯何嘉琦

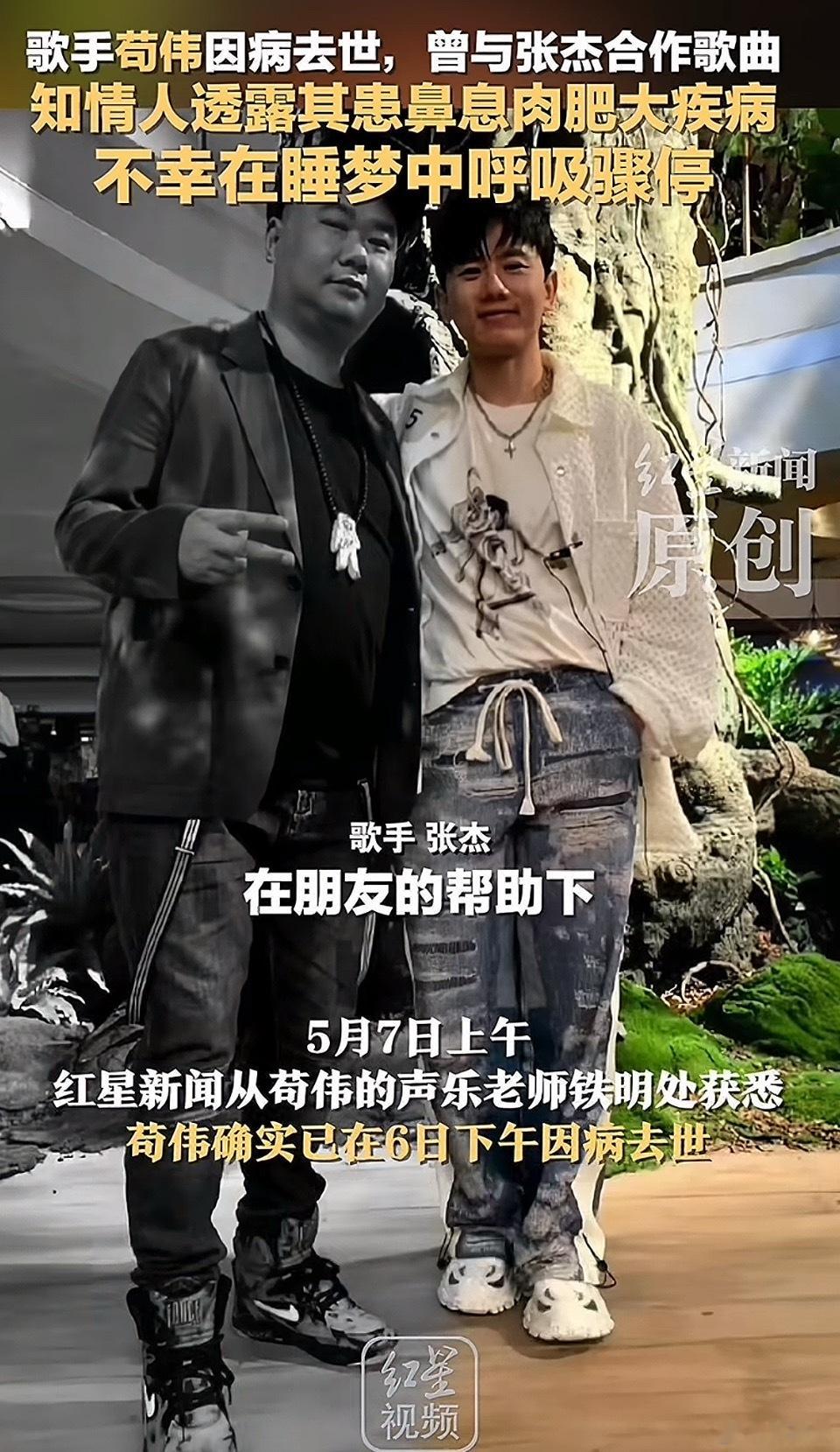

5月7日,一则令人痛心的消息传来:歌手苟伟因鼻息肉肥大引发睡梦中呼吸骤停,于6日下午不幸离世。其声乐老师透露,苟伟鼻腔被息肉完全堵塞,因工作繁忙一直推迟手术,原本计划五一假期后治疗,却未能等到那一天。这个案例为所有人敲响警钟——看似普通的鼻息肉,为何会成为致命隐患?《医本正经》栏目组采访到成都大学附属医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师胡秀娟。

《医本正经》栏目组:鼻息肉为何会引发如此严重的后果?

胡秀娟:鼻息肉就像“鼻腔水母”,从三个方面危及生命:

首先是物理堵车。息肉把鼻腔塞成“单车道”,睡觉时只能用嘴呼吸(但嘴巴没鼻子的“顶梁柱”功能)。此时咽喉肌肉放松,舌根后坠,相当于在拥堵路段又遇上塌方。

其次是缺氧陷阱,堵车越久,身体缺氧越严重。但长期缺氧会让报警器(颈动脉体)“迟钝”,呼吸暂停后无法及时重启呼吸。

最后是恶性循环,鼻腔越堵越依赖张口呼吸,导致喉咙干燥、黏膜肿胀,进一步加重堵塞,最终引发呼吸骤停。

《医本正经》栏目组:鼻息肉还有哪些“危险信号”需警惕?

胡秀娟:鼻息肉虽是良性增生,但长期忽视会引发多种并发症。

出现以下症状需及时就医:嗅觉减退或丧失,长期不治疗可能永久失去嗅觉;反复鼻窦炎或感染加重,感染可能扩散至眼眶或颅内;耳闷、耳鸣或听力下降,尤其是儿童患者,可能因息肉影响咽鼓管功能导致中耳积液;持续性鼻塞、呼吸困难,伴随疲劳、记忆力下降并加重心肺疾病;头痛或面部压迫感,晨起时症状明显,易被误诊为偏头痛;视力模糊、复视或眼球突出,提示眼眶受压迫,可能导致永久性视力损伤;哮喘或过敏症状加重,鼻息肉常与哮喘、阿司匹林过敏共存,可能诱发哮喘急性发作;儿童因鼻塞长期张口呼吸,可能导致颌骨发育异常;单侧鼻息肉伴出血,需排除肿瘤的可能。

《医本正经》栏目组:鼻息肉从“良性增生”到“致命阻塞”的发展过程通常需要多久?

胡秀娟:鼻息肉的发展速度因人而异,主要与炎症严重程度、治疗及时性及个体免疫状态有关。多数鼻息肉生长缓慢,可能在数月到数年内逐渐增大。极少数情况下,巨大鼻息肉会完全阻塞呼吸道,或引发严重感染如颅内并发症,导致窒息或感染性休克。这种极端情况多见于长期未治疗或存在免疫缺陷的患者,总体发生率较低。关键是出现持续鼻塞、嗅觉减退等症状时,应尽早就医,避免病情恶化。

《医本正经》栏目组:哪些人群属于鼻息肉高危人群?

胡秀娟:以下人群需特别警惕鼻息肉的发生:

1.过敏体质者:过敏性鼻炎患者因长期鼻黏膜炎症,易诱发息肉形成。

2.慢性鼻炎/鼻窦炎患者:反复炎症刺激导致黏膜水肿增生。

3.哮喘患者:约20%-40%哮喘患者合并鼻息肉(尤其是难治性哮喘)。

4.阿司匹林不耐受者:Samter三联征(鼻息肉、哮喘、阿司匹林过敏)患者风险显著升高。

5.囊性纤维化患者:遗传病导致黏液异常,鼻息肉发生率高达30%-50%。

6.免疫异常人群:如嗜酸性粒细胞增多症或IgG4相关疾病患者。

《医本正经》栏目组:如何通过生活习惯预防鼻息肉?

胡秀娟:可从五方面降低发病风险:一是控制炎症源头,避免接触过敏原,定期清洁家居,使用防螨寝具,花粉季节减少外出,规范治疗鼻炎、鼻窦炎;二是做好鼻腔日常护理,每天用40℃温盐水冲洗1-2次,干燥环境中使用加湿器或涂抹医用凡士林;三是减少刺激因素,戒烟并远离二手烟,在污染环境或寒冷天气佩戴口罩;四是增强免疫力,均衡饮食,多摄入富含维生素C、锌和Omega-3(深海鱼)的食物,每周进行150分钟中等强度运动(如快走、游泳);五是谨慎用药,避免滥用鼻减充血剂(如萘甲唑啉),防止损伤鼻黏膜。

《医本正经》栏目组:普通人如何通过日常观察判断是否需要就医?

胡秀娟:可从睡眠和日常症状判断。

睡眠异常信号包括:鼾声不规律,时断时续、突然中止超10秒,或鼾声大且伴有喘气声、呛咳声;夜间频繁憋醒、多梦盗汗、夜尿增多(排除饮水过多);白天晨起头痛口干、嗜睡、注意力下降、情绪异常。

简易自测方法有:手机录制2小时睡眠视频观察呼吸暂停频率;佩戴智能手表或血氧仪,夜间血氧饱和度低于90%需警惕;通过Epworth量表评估日间嗜睡程度,总分>9分建议就医。一旦出现睡眠中胸痛、口唇青紫,憋醒后胸闷不缓解,晨起血压骤升(>180/110mmHg)等情况,应立即前往急诊。

就医首选耳鼻喉科、睡眠专科或呼吸科,可能需进行多导睡眠监测。

需注意,智能设备仅作辅助,不能替代专业医学评估,长期打鼾且伴有日间症状者,建议每年进行1次睡眠呼吸筛查。