文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

“走镖要靠贼赏饭。”是镖师,不是贼,是护镖,不是通敌。

可李尧臣就是这样活下来的,他活了下来,别人死了。

“走镖不是打架,是求人命”

“走镖不是打架,是求人命”1903年冬,直隶丰润,雪下到膝,李尧臣带着两名师弟走镖,押的是药材,麻镖,没人知道包里装了什么。

快到遵化,有人拦路,三十多人,带着火枪,他没慌,只说了一句:“我找你家当家的说话。”

拦路的是绿林人,“大光棍”的马仔,他们听到“当家的”三个字,愣了,收了火。

又听李尧臣自报名号,寒暄三句,竟转头放行,还送了三只火腿,说是过年给兄弟们补补。

这不是奇迹,是规矩。

走镖不是打赢劫匪,是避开他们,镖师不靠武功,是靠脸,脸给谁看?给贼看,给江湖看。

“靠贼赏饭”不是笑话,是活命的行规。

会友镖局,三百年老字号,不是因为刀快,是因为后台硬。

李鸿章在直隶时,李尧臣就给他押过镖,一次运银到天津,遇水匪,打了半夜,后来有人告状,说他们打死平民。

官府派人来查,李尧臣拿出一封信,是李鸿章亲手写的,看完那封信,官差躬身告退。

镖局护的不是货,是面子。

有后台,镖局就是地方的土皇帝,谁敢动?连县衙都不敢收镖师的刀,地方匪寇也不敢惹。

你打了会友的人,不是跟人过不去,是跟清廷走的狗过不去。

火器来了,规矩废了

火器来了,规矩废了1908年,事情变了。

西洋火枪传进北方,绿林人不再用刀,他们有了单发步枪、自制火炮,连霰弹都有,镖师还用刀,练的是六合、炮捶、棍法。人未近身,火铳响了。

那年春天,李尧臣在保定接一单,从天津运大批银锭回北平,出城三里地,前方林中起火,一枪打死前面一匹马,镖车侧翻。

劫匪没喊口号,不报字号,直接上,镖师八人,对方至少六十,火器压制,根本无力还手。

李尧臣当机立断,掩护退路,可是已经晚了,三人当场阵亡,一人中弹后自断脉搏,只剩他和两人突围而出。

事后报官,县令说:“这是流寇,不在本辖”,意思很简单,不管。

李尧臣没回镖局,直接进山,三天后,他带着别的镖局师兄弟,近百人,围剿劫匪。

四十里山路,斩首十七,活捉五人,没交官府,私刑处置。

这不是报仇,是立威, 江湖上的规矩破了,就要用血把规矩续上。

李尧臣从那年起就知道,镖师这行完了。

铁路通了,火车押运比镖车快得多,也安全,银行兴起,汇票代替银锭,再加上劫匪装备现代化,镖局开始解散。

镖师,不再是社会的守夜人,而成了旧时代的废物。

1915年,会友镖局裁员七成,1921年,彻底关门,李尧臣没有回家,他开了间“武术茶社”,教拳,传刀。

有人问他为什么不走,他说:“我走过太多生路,现在,只想教人别死。”

真正让他失声痛哭的,是1901年的那单官银。

直隶官府急调十万两白银,从保定运往天津,军事专用,限三日到达,会友镖局接单,分四船运送,每船两名镖师。

李尧臣在第三船,第二日黄昏,四船在永定河段泊岸休整,天刚黑,就有一帮人自称税丁上船查验。

没人怀疑,可刚上船,突然动手,三人被勒喉,一人中刀,两船银子被抢走。

李尧臣带人赶到,已是血流遍地,对方用的是洋火枪,子弹打穿船壁,整条船都是破洞。

四名师兄弟阵亡,丢银两千,余下银锭被转移,由他亲押入津,事后调查,凶手是义和团残部宋锡鹏一伙,混进税局多年,专门劫镖。

李尧臣没报官,他只做一件事,追杀,两个礼拜后,宋锡鹏的尸体挂在白沟河桥头。

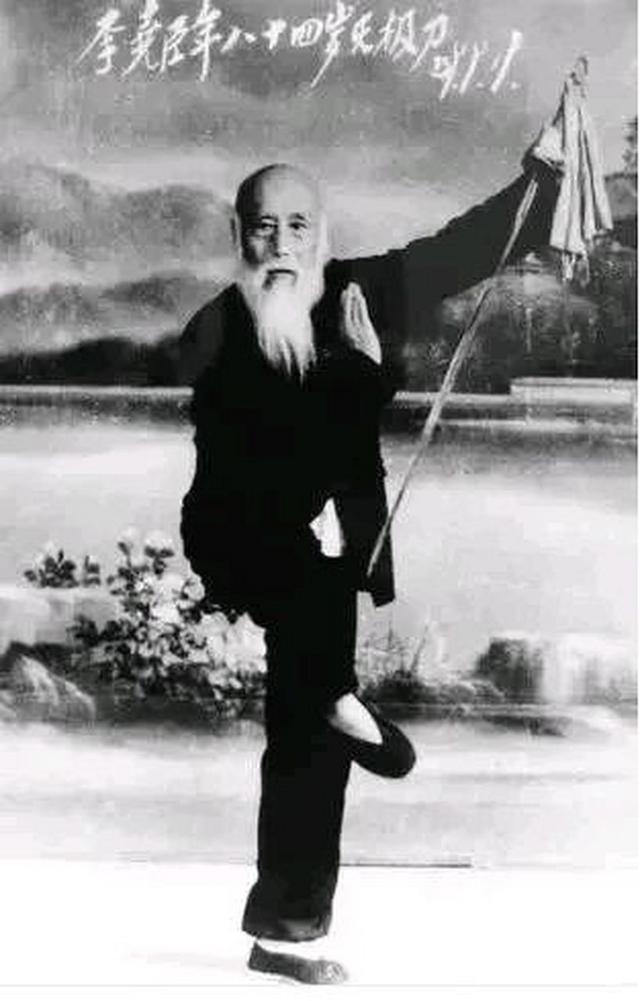

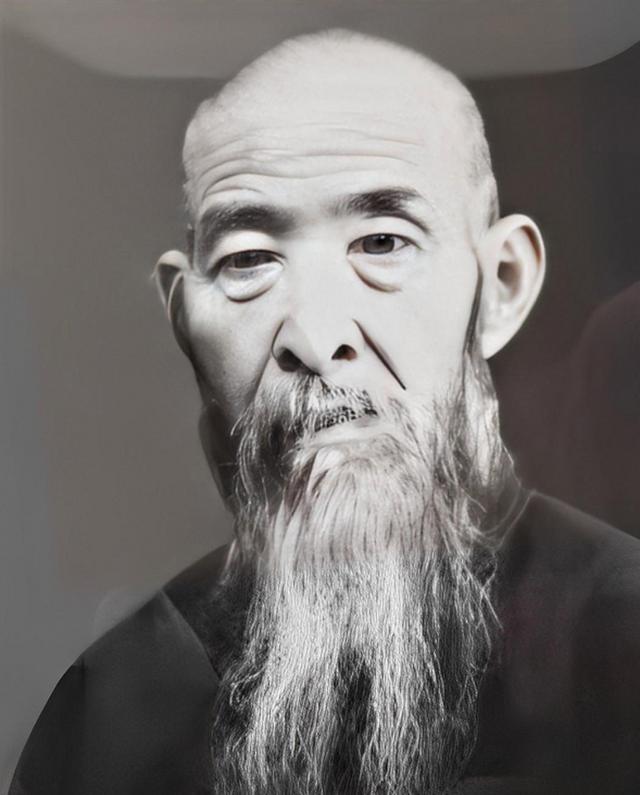

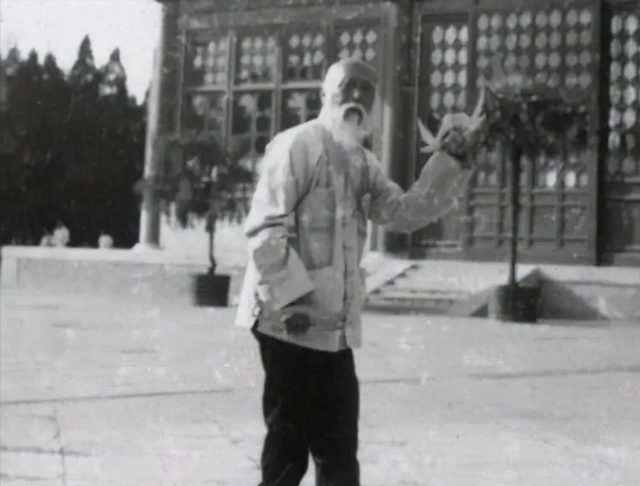

无极刀法:不是表演,是杀人

无极刀法:不是表演,是杀人李尧臣的刀,从不是拿来舞的。

他练的是刀,不是套路,六合刀、三皇炮捶,他都练过,但他知道,没用,对火枪,靠不上这些。

他说:“我练的刀,不能好看,要能杀人。”

1920年代,他闭门三年,整合老拳谱,打通劲力,一刀劈木桩断,一刺入羊骨三寸。

他把太极柔劲放进了刀里,既能滑化,也能寸爆,他叫这招法:“无极刀。”

他没拿去比武,他只传一个人:29军大刀队教头孙铭武。

1933年,长城,血战喜峰口

1933年,长城,血战喜峰口29军接到死命令:守住长城东线,日军带着机枪和装甲车压境,长城只有土堆和人,军械不够,子弹稀缺。

孙铭武请命夜袭,他带的是400人,清一色大刀,很多人以为他们疯了,可他没疯。

他说:“他们有枪,我们有命。”

那一夜,29军大刀队夜行三十里,突袭日军后营,用的是李尧臣的无极刀法。

劈、撩、扎、翻腕卸力,绕后封喉,一招一式全是杀招。

不到两个时辰,斩首日军千余,缴获步枪三百,轻机枪二十,这个战役,写进了《军报》,称为“喜峰口大捷”。

他自己也上场,硬碰日武士

他自己也上场,硬碰日武士1935年,北平万国武术邀请赛,日本人来了。

领队姓佐藤,说要比武,不准带兵器,上台前还放话:“我们三人,可敌华夏百师。”

李尧臣坐在观众席,没说话,结果三个中国拳师全败,一个被踢下台,一个脱臼,一个吐血不醒。

第三天,他披袍上场。

对方是空手道高手,穿白道服,站定就冲拳,他让了三拳,没还手,第四拳,他侧身让开,左手扣腕,右手肘击咽喉。

对方喷血,当场昏迷,没人鼓掌,他自己走下台。

后来有人问他:为什么让三拳?他笑笑,只说一句:“我不想杀人。”

他还做了一件没人敢做的事

他还做了一件没人敢做的事1937年,卢沟桥事变爆发,北平陷落,日军进城,搜人,毁庙,屠村。

副军长佟麟阁在城郊被日军包围,弹尽身亡,日军不让收尸,尸体扔在沟里,三日无人敢动。

李尧臣带两名旧部,夜里换上日军制服,潜入营地,用尸袋背回佟麟阁遗体。

清晨,他亲手埋在宣武门外旧宅地窖,全程没人发现,这是他最后一次出手,之后,他隐姓埋名。

镖局灭,武术生

镖局灭,武术生1921年,会友镖局倒了,三百年老字号,说散就散。

李尧臣没有悲伤,他清楚,这不是镖局的错,是时代死了。

铁路、电报、银行体系,彻底打碎了传统江湖,镖师,不再是运输线上的守护者,而成了多余的人。

“火车押运,三天到京,我们走镖,要十天,还得死人。”

没人再请镖局,镖师开始卖艺、行骗、摆摊,也有人下海、跑单帮,更多的,饿死街头。

李尧臣没走,他在天桥下租了小院,挂招牌:“武术茶社”,只收徒,不收银,练拳的人喝茶,茶凉了,拳还在练。

毛泽东点名要他表演

毛泽东点名要他表演1952年,全国武术大会,北京工人体育场,台下坐的是毛泽东、朱德、贺龙。

李尧臣已经七十岁,穿旧袍,上台慢,站稳后只做三式:开步、抽刀、回鞘。

全场静默三分钟,无人鼓掌,无人说话。

贺龙起身,走过去,握住他手:“你是传人。”

他没说话,只点头,后来他被聘为全国武协委员,参与抗美援朝义演,他没收演出费,只留下笔墨:

“武术,不是打人,是教人不怕死。”

1961年,李尧臣病危,有人问他:“你一生杀过多少人?”

他躺在床上,半睁眼,轻声说:“我没杀人,我只是把刀还给该死的人。”

评论列表