历代帝王都会为自己建造规模宏大的陵寝,确保在离世后依然能够彰显其至高无上的地位。这些陵墓不仅规模巨大,而且装饰奢华,反映了皇帝生前的权势与尊贵。通过这种方式,他们希望在另一个世界延续自己的统治与荣耀。

皇帝安葬完毕后,地宫的大门即将永久封闭。那么,最后一个留在里面的工匠如何脱身?通常情况下,地宫设计时会预留一个秘密出口,供最后的工匠撤离。这个出口一般位于地宫某个隐蔽角落,工匠完成任务后,会通过这个通道离开。随后,出口会被从外部封死,确保地宫的安全与完整。这种做法既保证了工匠的安全,也维护了地宫的封闭性,防止外人轻易进入。

皇帝陵墓的建造周期有多长?其实,这种工程会持续进行,不断改进和扩建,直到皇帝去世为止。

为了确保帝王在去世后能够得到安宁,陵墓的建造不仅追求奢华舒适,更注重防护措施。因此,陵墓的设计通常会采用坚固的石材封闭入口,以防止他人轻易闯入,破坏死者的安息之地。这种结构既体现了对逝者的尊重,也展现了古代建筑在安全防护上的智慧。

地宫内部不仅陈列着众多珍贵的随葬物品,还安葬着皇帝生前的妃嫔和侍从等活人殉葬者。

参与陵墓施工的工匠们熟知地下宫殿的构造细节,一旦他们离开后回来进行盗掘,将会造成严重后果。因此,地宫必须设计成单向通道,确保施工人员无法返回地面。

古代工匠们可不傻,他们早就想好了后路,不会真的把自己埋在地宫里。他们建造陵墓时,总会给自己留个活路,以防万一。

上世纪60年代,考古队在挖掘明定陵的过程中,注意到墓道的石门缝隙处被一块石条卡住。通过深入分析,专家们揭示了这块顶门石在封堵墓门时的具体操作方式。

顶门石,也被称为自来石,其工作原理实际上就是我们现在所熟知的杠杆原理。

工匠们首先挑选一根尺寸合适的石条作为封门装置。他们在靠近墓门的地面确定位置,挖出一个深度适中的凹槽,确保石条能够稳固地竖立其中。这根石条被设计成在封闭墓门时起到固定作用,一旦墓门关闭,石条就会牢牢顶住门扉,防止再次开启。

墓葬入口通常由两扇门构成,建造石门时,工匠会在两扇门之间的位置开凿一个凹槽,这个凹槽的宽度与顶门石完全一致。

在封闭墓室入口时,先将顶门石安置在地面的凹槽内,使其略微向前倾斜。等到所有工匠撤离后,随着墓门的逐渐合拢,顶门石会自然下落,最终卡入石槽,将墓门牢牢锁死。

这种设计让墓门只能从内部开启,外部无法推开,确保入口长期保持封闭状态。

另一种观点认为,关闭顶门石需要一种特殊的操作方法,这涉及到使用一种名为“拐钉钥匙”的装置。

这玩意儿形状像个弯曲的铁钉,专门用来卡住墓门顶部的石条。工人们先把这根长钥匙从门缝里插进去,等所有人撤离后,再用力一拉,让石条精准地滑入门后的凹槽,把墓门死死顶住。

无论采用何种方式使这块巨石倒下并封住墓门,其背后都运用了相同的杠杆原理。古代工匠的智慧实在令人叹服。

此外,这种特制的拐钉钥匙大大降低了盗墓者开启墓门的难度。借助这种工具,他们能够更快捷、更隐蔽地进入墓葬,减少了被发现的风险。这种钥匙的设计巧妙,操作简便,极大地提高了盗墓行动的效率。因此,拐钉钥匙成为了盗墓者常用的工具之一,帮助他们轻松突破墓门的防护。

盗墓者会使用一种特制的拐钉钥匙,将其插入门缝,然后用力推动里面的顶门石。与此同时,外面的人也会使劲推门,这样就能顺利打开墓室。这种手法在明清时期就被一些盗墓贼用来成功进入古墓。

除了顶门石,另一种借助杠杆原理实现关门的方式是使用封门石。这种方法同样基于简单的机械原理,通过合理放置和调整封门石的位置,可以有效地将门关闭并保持稳定。封门石的使用不仅方便,还能在不依赖复杂设备的情况下达到关门的目的。

这种方法类似于顶门石的使用,操作步骤也差不多。先在墓门后面挖个坑,大小正好能放下封门石。然后,把封门石吊起来,悬在坑的正上方。

一旦陵墓入口关闭,封门石随即落下,精准嵌入预设的凹槽,彻底锁死墓门。

墓道设计成斜坡状,封门石一旦落下,就会牢牢卡住墓门,几乎无法移动。要想重新开启墓道,唯一的方法就是使用炸药强行炸开墓室。这种结构确保了墓室的安全性和封闭性。

慈禧的东陵原本设计有“断龙石”作为墓门的防护措施,这块巨石一旦落下,墓门便无法开启。然而,孙殿英为了进入陵墓,选择用炸药强行炸开墓道入口。这一暴力手段不仅破坏了墓门的结构,还导致陵墓内部遭受了严重的损毁。

幸存的工匠会被统一安置在隐蔽的场所严加看管,等待时机为继任的君主建造陵寝。

幸存的工匠们被迫编入军队服役。

尽管这些士兵并未被直接处决,但战场上的武器可不长眼睛。他们通常被派到最前线冲锋陷阵,在那种情况下,活下来的机会微乎其微。

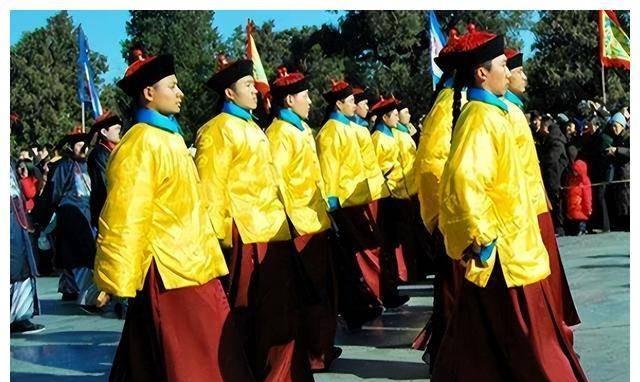

看守皇陵的人员主要由皇室中失势的宗室成员和无子女的后妃组成,此外还配备了一支专职的护卫部队。