不知你是否有这样的印象,无论是编年体还是纪传体史书,书籍开篇,往往都会从三皇五帝、夏商周讲起,再循序渐进地叙述春秋战国、秦汉魏晋,一直延续到作者所处的时代。

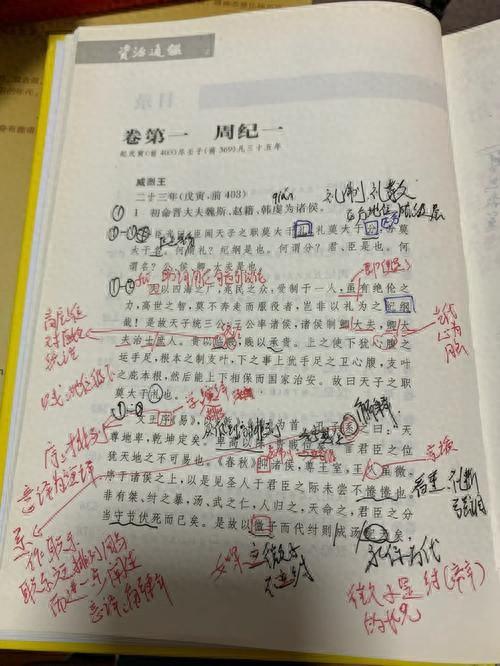

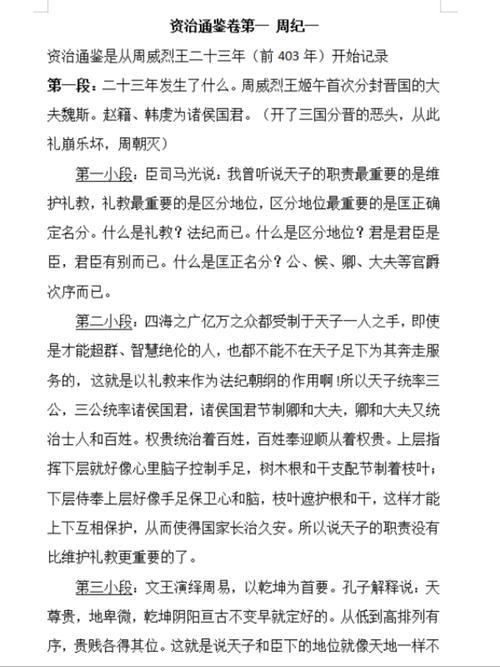

可大型编年体史书《资治通鉴》却打破了这一惯例,直接从“公元前403年”这样一个不当不正、莫名其妙的年份切入历史。

作者司马光为何要从这一年开始写起?这其中有着什么样的深意呢?

1.司马光写书的初衷:一部“治国教科书”

1.司马光写书的初衷:一部“治国教科书”要搞清楚《资治通鉴》的叙事逻辑,我们首先要弄明白司马光撰写此书的初衷。

司马光是北宋知名的政治家兼史学家,之所以把政治家的身份放在史学家的前头,原因很简单,对司马光而言,他对政治理想的追求远远高于对学术历史的热衷度。而北宋奉行“与士大夫共治天下”的治国理念,更为司马光这样的士大夫提供了施展政治理想的机遇和舞台。

政治家撰写的史书和史学家有什么样的区别呢?最根本的区别体现在于立意方面。

史学家撰写史书,是为了还原或者尽可能地还原真实的历史,让更多的人知道某某年发生了某某事。至于读者能否从这件事中学到什么东西,不是作者所考虑的重点。

政治家撰写史书呢,则很大程度是为了以史为鉴,以古代的同类事件来指导当代。司马光想借古代的什么事情来指导当代?说破天不外乎两个字:稳定。

在司马光撰写《资治通鉴》之前,北宋朝堂正在迎接一场翻天覆地的大变局:刚满20岁、风华正茂的宋神宗,决定重用王安石,进行大刀阔斧、力排众议的改革,从而改变北宋王朝积贫积弱的状态,创造伟大的盛世。

这件事对于北宋王朝来说,具有破釜沉舟般的意义,但在信奉儒家思想,固守旧历,不愿意让国家和民众承担任何风险的司马光眼中,却是破坏稳定秩序、“无事生非”一般的行径。

也因此,司马光改变了原来打算编写一部简明版古代编年史的初衷,决定贯通历史,编写一部对治理国家特别有帮助的,治国法宝类的鸿篇巨著,取名为《通志》。

这项工作当然不是那么容易完成的,从1072年起,54岁的司马光开始落脚洛阳,闭门著书,不问世事,这一写,就是15年。

2.为何选择“公元前403年”开头?

2.为何选择“公元前403年”开头?既然要以史为鉴,以史为镜,那司马光自然要精选历史上那些对当代具有警示意义的事件放进书里。

三皇五帝、夏朝、商朝的历史记载过于模糊,神话与现实不分,社会结构也相对比较简单,不足以对标当下的复杂问题,所以司马光直接选择了略过。

周朝前期以周礼治国,秩序相对稳定,也没什么好写的,继续略过。进入东周后诸侯争霸,但最基本的以礼治国的价值体系还在,也没什么好展开,一直到了公元前403年,一个关键事件进入了司马光的视野,这一事件,便是历史上赫赫有名的“三家分晋”。

什么是“三家分晋”呢?那就是春秋老牌强国——晋国,被国内的三位公卿,即韩、赵、魏这三大家族的族长一分为三,还得到了周威烈王的封侯认证,为韩赵魏三国之后进入战国七雄的阵营打下了坚实基础。

在司马光看来,这一事件绝非简单的权利更迭,而是周王朝的立国之基——周礼彻底崩坏的标志性事件。

在三家分晋之前,周天子虽然早已势微,无法约束和管理各位诸侯,但大家对周天子还是保持着基本的尊重态度的。

但是三家分晋却打破了这一平衡局面。你看,韩赵魏三家作为晋国的贵族,居然完全不把晋国国君放在眼里,要把君主国一分为三,这是大逆不道的行为啊。

可周威烈王作为周天子,居然扛不住这三家的压力,同意封三家为诸侯,让他们成为了三个新兴的独立政权,拥有了合法的名分,可以和晋国国君分庭抗礼。

这意味着什么?意味着周礼所维系的等级制度彻底失效,强者可以肆意僭越,弱者只能任人宰割,意味着周王朝彻底进入了诸侯混战的战国时代了啊!

战国都来了,天下还能不乱吗?

司马光正是想通过这一事件,提醒宋神宗:一旦破坏既有的秩序,国家将陷入无法挽回的动荡局面。可不要因为不顾一切的改革,打破北宋原有的政治平衡,把北宋王朝推入万劫不复的深渊啊!

3.司马光著书劝谏的效果如何?

3.司马光著书劝谏的效果如何?司马光以书劝谏的目的实现了吗?很有意思的一点是,同一桩历史事件,宋神宗与司马光的看法完全不一样。

宋神宗认为,历史经验的确是治国的法宝,《通志》非常珍贵,可以改名为《资治通鉴》,意思是:一部对治理国家特别有帮助的中国通史。

但宋神宗并没有被司马光的保守观点说服,反而更加坚定地推行起新政来。

对宋神宗来讲,历史的意义不在于固守旧制,而在于汲取变革的智慧来指导当代。只有锐意变革,才能解决宋朝面临的一切问题,才能让宋王朝真正地开创辉煌盛世。

得,等于说司马光写了半天《资治通鉴》,不仅没有说服宋神宗停止改革,反正阴差阳错地强化了皇帝改革到底的坚定信念。

不过,司马光应该也不遗憾,毕竟他做政治家的水准可远不及他做史学家的影响力。《资治通鉴》成为中国古代最伟大的编年体史书,让司马光永载史册,千古留名。阻挠王安石变法,却让他成为守旧派的代表,成为北宋灭亡的罪人之一。

或许,这正是历史的魅力所在:著史者试图定义历史,但历史最终却会超越著史者的意图,成为更加宏大的叙事。

历史的意义,往往由后人定义,而非作者本人。

你怎么看?欢迎留言。

图片来自网络,如有侵权,请联系删除。