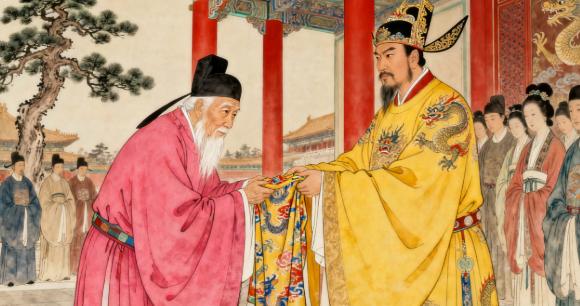

1425年,朱高炽临终前对张皇后说:“我要5个后妃陪葬。”张皇后点头表示明白,转身就将他心爱的女子安排在殉葬名单上。侍卫们前去捉拿郭贵妃,她大惊失色。 朱高炽出生在1378年,是明成祖朱棣的长子,从小跟着父亲在北平镇守边疆。靖难之役时,他留守北平,用少量兵力挡住了李景隆的大军进攻,帮着朱棣稳住了后方。1404年,他被立为皇太子,但这位置坐得可不稳当,朱棣几次想废了他,好在朱高炽处理政务稳当,北征时监国没出大乱子。登基后,他推行宽松政策,减税放宫女,还调整边防,避免瞎打仗。可惜他身体胖,健康差,1425年5月在乾清宫突然病逝,才48岁。这些事迹显示他是个注重实际的皇帝,不爱折腾百姓。 张皇后是河南永城人,父亲张麒当过指挥使。1395年,她被选为燕世子妃,嫁给朱高炽后,帮着打理内务,生了朱瞻基等孩子。朱高炽当太子时,她是太子妃,登基后封皇后。朱高炽死后,她主持后宫事务,成了皇太后,继续影响朝政。张皇后一生管事严谨,辅佐了三代皇帝,维护宫廷秩序。她和郭贵妃的关系一直紧张,因为郭贵妃得宠,还生了儿子,这让她觉得地位受威胁。历史上记载,她们之间有敌对互斗的情况。 郭贵妃出身高贵,是开国功臣郭英的孙女,父亲郭铭。早年她入燕王府侍奉朱高炽,1410年封为贵妃,地位只次于张皇后。她生了朱瞻埈、朱瞻墉、朱瞻垍三个儿子,在后宫备受宠爱。朱高炽当太子时,还给她家宅子养祖母,显示出特别关照。但郭贵妃和张皇后不和,史书提到她宫中活动频繁,导致后宫不稳。有些记载说,她曾在宴会上试图对张皇后不利,结果朱高炽误饮了酒。这些事让她的处境在朱高炽死后变得危险,尽管有儿子和家世,却没能逃过殉葬。 朱高炽这些人物的生平,反映了明朝皇室内部的复杂关系。朱高炽注重仁政,但后宫争斗没少。张皇后稳扎稳打,郭贵妃靠宠爱上位,却埋下隐患。他们的故事不是光鲜的宫廷传奇,而是实打实的权力博弈,接地气地说,就跟现在职场里那些明争暗斗差不多,只是赌注更大。 朱高炽在1425年病重时,对张皇后提出要五位后妃陪葬。张皇后点头后,立刻拟定名单,把郭贵妃排在首位。这事源于明朝的殉葬制度,按照规定,无子妃嫔要陪葬,有子或有功的能免。但郭贵妃有三个儿子,还出身勋贵,按理能避开,可她还是被列入。历史上有人推测,这是张皇后借机除掉对手,因为两人长期敌对。张皇后觉得郭贵妃威胁太大,尤其朱高炽晚年宠她宠得厉害。 侍卫接到命令后,去翊坤宫捉拿郭贵妃。她当时大惊失色,这反应显示出她没想到会这样。郭贵妃平时仗着皇帝宠爱,在后宫地位高,但失去靠山后,一切都变了。史书记载,她被列入殉葬名单,可能和一次宴会事件有关,那时她敬酒给张皇后,朱高炽喝了后不久就崩逝。有些说法认为那是毒酒,本针对张皇后,结果朱高炽中招。不管真假,这事加深了张皇后对她的敌意,导致她成为第一个被选中的。 这个事件暴露了明朝后宫的残酷现实。张皇后利用朱高炽的遗言,快速行动,确保名单上都是和她有矛盾的妃子。郭贵妃的惊慌,说明她知道大势已去。整个过程逻辑上讲,就是权力真空期的清理,接地气点说,像极了公司高层换人,新领导先收拾旧敌。 朱高炽崩逝后,张皇后主持选了郭贵妃、谭顺妃、王淑妃、王丽妃、李贤妃五人陪葬。她们自缢身亡,那天有雷雨。郭贵妃尸体入献陵,她的三个儿子,朱瞻埈封鲁王,朱瞻墉封郢王,朱瞻垍早夭。张皇后升为皇太后,辅佐朱瞻基当宣宗,继续管事。 朱瞻基继位后,年号宣德,继续仁政,但他的景陵仍有十名宫人殉葬,包括惠妃何氏和其他无妃位的女子,后来追封。明朝殉葬制度从朱元璋开始,1395年秦王朱樉死后恢复,规定无子妃嫔必须陪葬,有子或功勋的可免。朱元璋死后,四十多妃嫔陪葬孝陵,朱棣长陵三十多人,都是上吊自杀。 这个制度持续近百年,直到1464年明英宗朱祁镇崩前遗诏废除。他称不忍用人殉葬,从自己开始停止。英宗经历土木堡之变,对生命有新认识,也可能是为了保护钱皇后,避免她被逼殉葬。废除后,明朝结束活人殉葬。 张皇后活到1442年,历经六朝。郭贵妃的殉葬标志后宫争斗收尾,明朝制度渐趋人性化。这些结局显示,宫廷里没人是赢家,制度变革来得晚,但总算结束了那段惨事。接地气说,就跟社会进步一样,慢慢摒弃旧习。