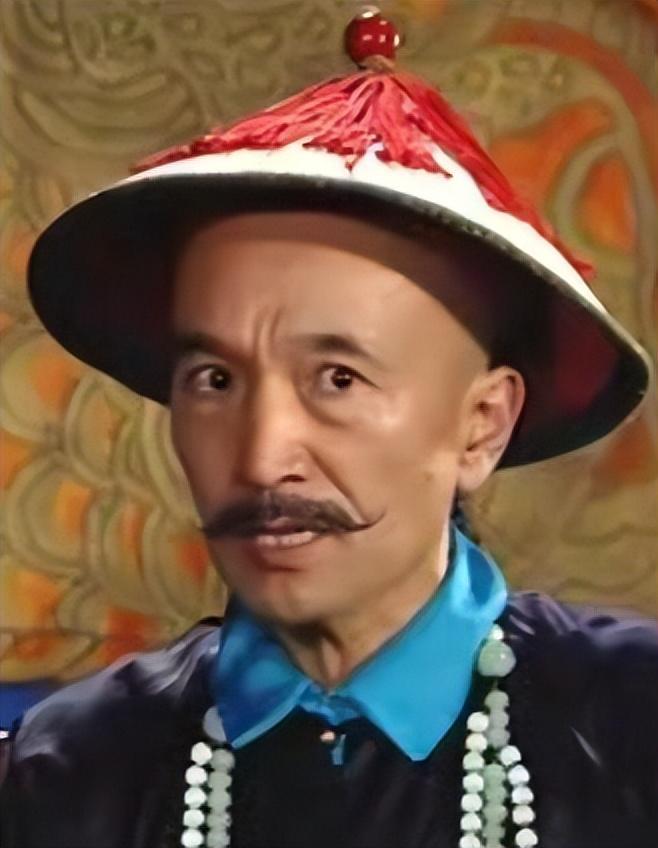

如果你看真实的历史,刘墉比和珅更可恨,更可恶。因为和珅至少不祸害老百姓。 刘墉的名声之所以好,很大一部分来自后来的文化作品塑造。清代官方并没有把他当作什么“包青天”来看待,他也不是在贪官污吏堆里大开杀戒的铁面御史。 他出身于书香门第,父亲刘统勋是乾隆朝的重臣,自己也因家学渊源被举荐入仕。他的仕途并不坎坷,反而一路顺风,官至体仁阁大学士。 其实刘墉在处理政务时的风格非常圆滑,甚至可以说是处处体察皇帝心思,尽量不触逆鳞,求稳为主。他给人的印象,更多是“老成持重”,而不是“刚正不阿”。 相比之下,和珅从微末之地一步步爬到权倾朝野的位置,靠的确实是极高的政治手腕和对乾隆皇帝的无比忠诚。 和珅确实贪,是清朝公认的富可敌国的贪官,死后抄家清单厚厚一沓。但奇怪的是,关于和珅贪污的材料虽然多,却极少有人说他“残害百姓”或者“草菅人命”。 他主要是利用权力敛财,但这些钱大多来自官场、贡品和各种灰色操作,对普通百姓影响并不直接。 他甚至在任上执行了一些减税、缓征的政策,也并未推行什么苛政。乾隆对他的信任,也正是因为和珅知道如何在不动摇统治根基的情况下“肥水不流外人田”。 反观刘墉,他的名声虽好,但在关键时刻并没有表现出什么真正维护百姓利益的作为。比如在乾隆晚年,国库空虚,百姓负担日重,很多地方出现了民变苗头。 刘墉身居高位,却并没有站出来为百姓说话。更有甚者,他在处理政敌时手段并不光明,参与过对一些直言敢谏官员的排挤。 乾隆时期的政治生态其实是一个非常讲究“忠君”的时代,很多官员为了保住乌纱帽宁愿睁一只眼闭一只眼。 而刘墉就是那个典型的“明哲保身派”,他不贪,但也不清。他的“清”更多是一种姿态,而不是实质性的施政清廉。 和珅虽然敛财,但他在管理事务方面极有才能,乾隆时期大量事务几乎都要经过他手,他在财政、工部、外交等方面都有具体成绩。 而刘墉的仕途虽然也很高,但基本上是个“稳手”,很少有真正意义上的改革或推动。 甚至在嘉庆继位后,清算和珅时,刘墉也没有表现出什么明确的立场,反而是一副“老成政治家”的样子,继续在朝中周旋。 这种处处留余地的官员,在稳定期可能还算中庸之道,但在朝政需要清理门户、革除积弊的时刻,就显得特别消极。 从这些角度看,刘墉虽然没有贪污的实证,却在关键时刻选择了沉默或回避。他的“清官”形象更多是出于个人谨慎和爱惜羽毛,而非真正的为民请命。 和珅虽贪,却在一定程度上维持了乾隆晚期的官僚系统运转,也没有因私心而推动苛政。很多百姓其实未必真的在乎官员手里有没有钱,更关心的是官员有没有拿百姓开刀。 刘墉和和珅,一个是“名声好但无实绩”,一个是“名声坏但有作为”。哪个更可恨,也许真不是我们印象中的那样简单。 如果真要说谁更可恶,很多老百姓恐怕更怕那种“看起来清廉,实则袖手”的人。因为那种人,让你连发声的希望都没有。 和珅贪了,起码大家都知道他贪;刘墉不贪,但也什么都不做,这种沉默,其实是对百姓更深一层的冷漠。

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)

评论列表