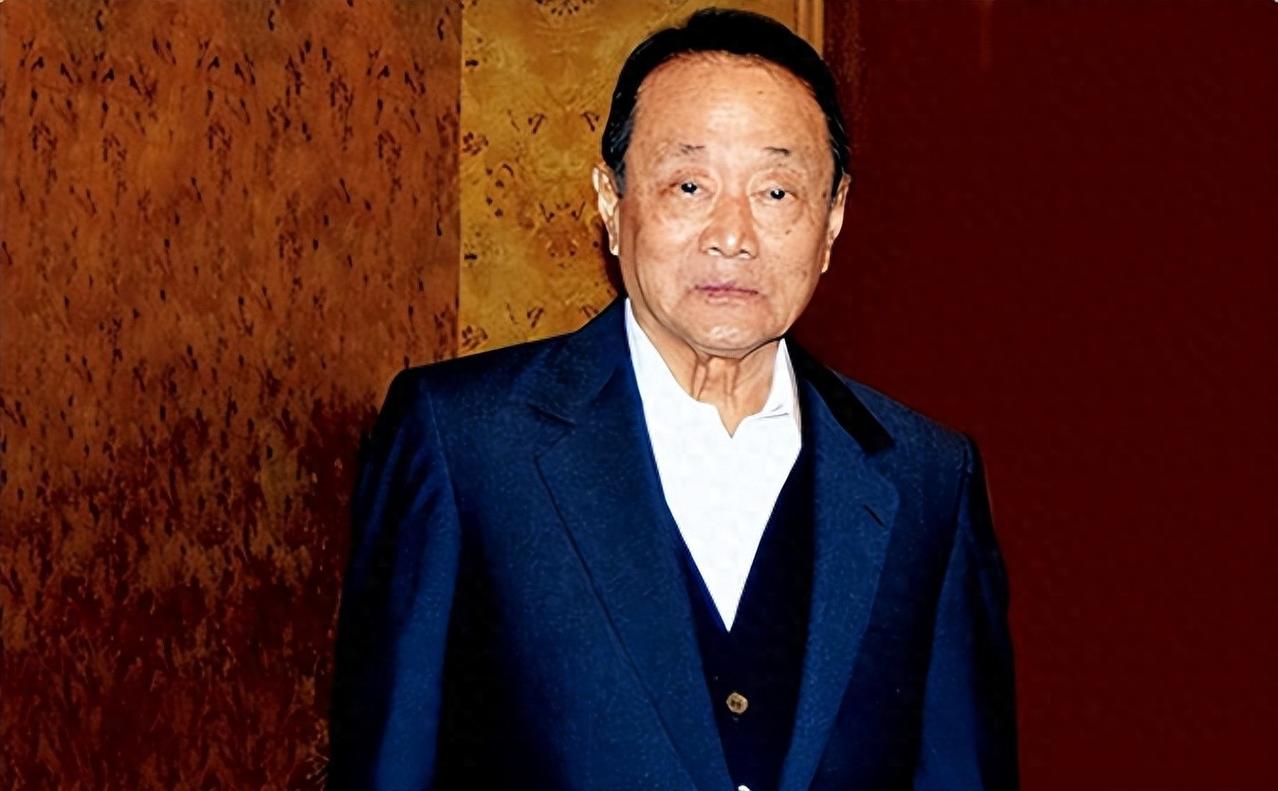

[微风]瞒着全世界帮中国办了一件“大事”,财富不输李嘉诚,实业报国!他就是一直自称为“小生意人”的“亚洲糖王”、“酒店大王”郭鹤年。 提起郭鹤年,很多人第一反应是北京国贸、香格里拉酒店,或者餐桌上的金龙鱼粮油。 但在七十年代,他更多的身份是掌控全球近五分之一糖贸易的大商人,而正是这个背景,让他在关键时刻担起了一件关乎中国民生的大事。 1973年,中国遭遇严重缺糖,当时外汇紧张、债务沉重,贸然大规模采购很可能被国际市场抓住软肋,糖价暴涨,国家被动。 就在这时,中国把目光投向了郭鹤年。任务是——悄悄买到三十万吨白糖。 郭鹤年心里明白,这不是单纯的生意,而是一场不能暴露的暗战。 他一边在日内瓦会议上刻意放出“没打算买糖”的烟雾弹,一边暗中派助手化装分头去巴西糖厂洽谈,采取分散采购、逐批签单的方式,悄无声息凑齐所需数量。 更高明的是,他提前入市做了期货布置,等糖价因采购消息上涨时抽身获利,为中国赚回五百万美元外汇,当时这笔钱,相当于几十万两黄金。 最后他又动用自家船队,分十二轮将白糖送抵中国港口,三十万吨白糖背后,是海外华商对祖国的默默托举。 这场后来被称为“白糖战役”的行动,成为中国外贸史上浓墨重彩的一笔。 但郭鹤年的故事并不止于此。进入八十年代,改革开放需要一座真正的国际化贸易窗口,北京国贸中心的构想因此诞生。 然而中国在与美日的谈判中屡屡受卡,对方漫天要价,甚至将原本五亿美元的项目抬到十亿美元以上。 眼看大势受阻,郭鹤年站出来,表示这工程不能靠外人抬价,得靠中国人自己撑起来。 于是,他拿出5.3亿美元,几乎押上全部身家,不惜贷款,也要帮中国把国贸中心建起来。 很多朋友劝他此举太冒险,中国政策还未完全明朗,稍有不慎就可能血本无归。 但他却认定,中国的发展势不可挡,这才是真正值得押注的未来。 1985年,国贸中心破土动工,五年后全面落成。这座宏伟的建筑让无数跨国公司第一次真正感受到中国的开放与底气,同时也让郭鹤年如愿收回投资。 如今,国贸早已是北京的地标,背后记载着他和中国共同冒险的岁月。 除了糖和国贸,郭鹤年的产业深深融入中国,从香格里拉酒店到遍布全国的粮油加工,再到金龙鱼食用油走进千家万户,他几乎打通了农业、轻工和食品的整个链条。 同时他常年热衷公益,为教育与民生慷慨解囊。 与李嘉诚等人相比,郭鹤年的财富同样惊人,但他的特别之处在于:在国家的转折关头,他愿意把利益和命运与中国绑在一起。 他的抉择,不仅改变了企业版图,也在某种程度上让国家少了一份掣肘,多了一份底气。 郭鹤年一直称自己是个“小生意人”。可无论是在七十年代的糖荒,还是八十年代的改革浪潮,他做出的选择远远超出了生意的范畴。 财富可以让人记住一个商人,而信念与担当,才让一个商人成为真正的传奇。