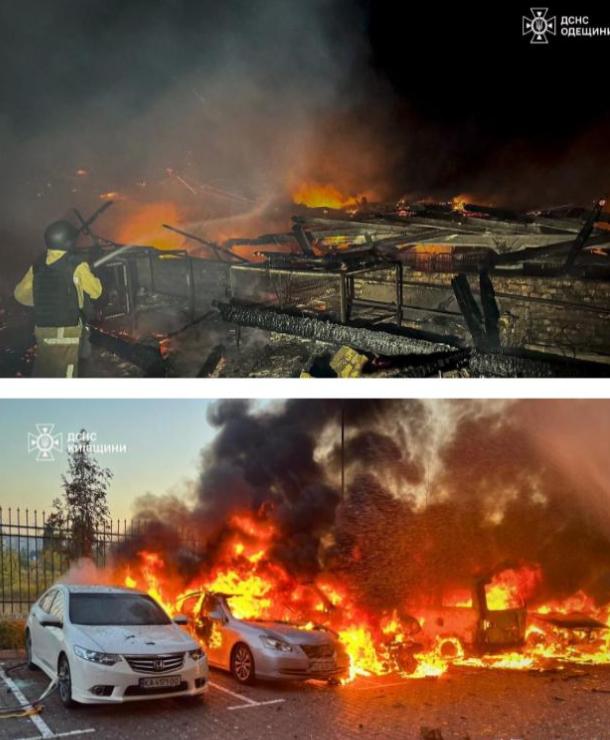

“炸!炸!炸!”乌克兰军方发布了,在当地时间9月20日凌晨开始,俄罗斯对乌克兰大轰炸,发射的巡航导弹,弹道导弹与自杀式无人机飞行路线图。 还在睡梦中,乌克兰全国各地就被密集爆炸声惊醒。 9月20日凌晨,俄军直接来了场大轰炸,巡航导弹、弹道导弹、自杀式无人机,三路齐发,乌克兰军方都来不及喘口气。 更让人揪心的是,这次袭击不仅规模空前,连飞行路线图都被乌军直接发布出来,一条条直奔重点目标,第聂伯罗州成了“重灾区”,一夜之间,战火再度点燃了整个乌克兰。 谁都知道,这一轮大规模空袭,不只是“炸给你看”,俄军这次动用的家伙,可谓是“家底都翻了出来”。 据乌克兰空军统计,俄方发射了8枚伊斯坎德尔-M弹道导弹,有说是朝鲜风格的改进型,32枚Kh-101巡航导弹,还有579架沙赫德-136自杀式无人机,要多密集有多密集。 乌军信心满满地宣布,大部分目标都被拦下来了,公布的数据看着挺漂亮,但从现场视频和照片来看,破坏程度可不小。 第聂伯罗、哈尔科夫、敖德萨,甚至基辅的警报声都没停过,许多地方的基础设施和民用建筑都遭了殃,乌军的说法和地面的实际情况,明显存在出入。 大家都盯着这次空袭到底打了哪儿。最受关注的莫过于第聂伯罗市的“南方机械制造厂”——这家工厂在苏联时期可是鼎鼎有名的导弹研发基地,独立后更是乌克兰军工的技术心脏。 俄军对这里真是锲而不舍,几乎每轮重点打击都少不了它,为什么?很简单,想让乌克兰彻底“去军事化”,就得先把它的技术和生产能力连根拔起。 把南方机械厂打瘫了,乌克兰想恢复军工体系就难上加难,不只是生产线的问题,更是核心技术人才被迫流失或者转移,恢复的可能性越来越小。 这种打击不光是炸工厂,更像是“断筋割脉”,让对方彻底失去反弹的机会,这场空袭带来的影响,远不是数字能讲明白的。 除了军工之外,电力、交通、民用制造业设施,甚至居民住宅都被波及,乌克兰民众的正常生活再一次被打乱。 总统泽连斯基很快站出来,指责俄军这是“针对平民的恐怖主义”,同时一遍遍呼吁西方加快防空系统和武器的供应。 实际上,这样的呼声已经成了乌克兰战争日常的一部分,与此同时,国际社会的关注也在升温,尤其是欧盟、美国等传统盟友,虽然口头上都在谴责,实际行动上却越来越谨慎。 毕竟,当前全球经济不确定性加剧,很多国家对于持续援乌的“性价比”也在重新权衡。 俄乌冲突打到今天,已经很难再用“谁输谁赢”这样的简单词汇来形容了,这一轮空袭,标志着战局进入了一个新的阶段。 俄军一方面展示出继续“消耗战”的决心,试图用远程打击摧毁乌克兰的战争潜力,把对方打得“元气大伤”; 另一方面,乌克兰则想尽办法保住关键设施,争取外部支援,两边都在比拼谁更能扛,谁更能熬,但不论是军工厂还是民用设施受损,最终买单的还是普通百姓。 从技术层面来看,俄军这次大规模使用自杀式无人机和巡航导弹,意味着战场态势正在发生变化。 无人机数量的激增,让防空变得越来越难,尤其是像沙赫德-136这种“性价比高、数量多”的无人机,专门用来消耗对方防空弹药和精力。 乌克兰虽然得到了一些西方防空系统,但面对如此密集的饱和攻击,防线依然岌岌可危,只要俄军手里的导弹和无人机还能造出来,乌克兰的天空就很难真正清净。 再说“南方机械制造厂”,这不仅是乌克兰的军工心脏,也是苏联时代遗留下来的技术遗产。俄军反复打击,背后其实是典型的“战略清零”思路,不让对方有任何恢复的可能。 对中国来说,这种“去工业化”式的打击也给我们提了醒:一个国家的工业和科技体系,绝不能轻易被外部力量摧毁,核心技术和人才储备才是真正的底气。 整个冲突局势下,最尴尬的其实是各国的“观望者”,美国总统特朗普上台后,虽然对乌克兰表态支持,但在大局观之下,援助节奏明显放缓。 欧洲内部反战情绪也在升温,有的国家直接喊出了“优先本国利益”,对于乌克兰来说,想要长期抗衡俄军,光靠外部援助远远不够,内部的团结和自救才是根本。 可惜在持续的轰炸和消耗下,乌克兰社会的压力越来越大,战争疲劳感蔓延开来,这场大轰炸背后,带来的不只是军事损失,更是人道主义的巨大考验。 每多一天冲突,全球粮食、能源、金融市场都会跟着波动,回头再看这场空袭,南方机械制造厂的再度受损,象征着战争正向更深层次蔓延。 如果说前两年大家还在比拼常规力量,现在比拼的是谁的后劲更足,谁能在复杂的国际博弈中站到最后。 未来局势无论如何变化,乌克兰的工业体系和社会信心都要承受更大考验,俄乌冲突的长期化趋势已经难以逆转。