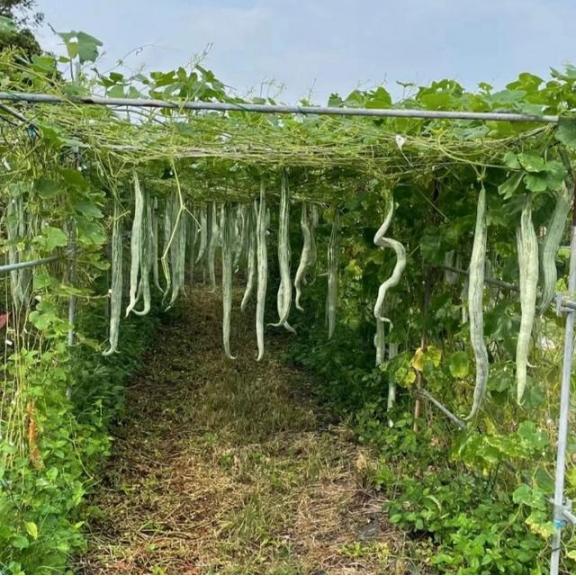

印度蔬菜为何不被认可?我国从印度引进一种长得像蛇的瓜,亩产可达5吨,奈何几十年来一直发展不起来。 那时候,我国农业正全力抓粮食生产,全国上下都绷紧弦儿,想方设法多打粮、多产菜。科研单位通过国际合作,从印度引进了这种叫蛇瓜的作物。印度那边,这瓜是家常货,适应热带气候,根深叶茂,抗旱耐涝。我们这儿一试种,果然不赖。种子撒下去,很快就爬满架子,一亩地能收五吨货,搁现在算高产王牌。农业部门推得快,专家下乡,手把手教农民怎么搭棚、浇水。农村里头,家家户户地头边上都试着种上几棵。尤其是青黄不接的月份,这瓜救急,摘下来煮粥下饭,顶得上顿热乎饭。引进初期,它帮了不少忙,体现了我们农业自力更生、博采众长的精神。南方省份先上马,产量数据一报上来,领导们眼睛都亮了。渐渐地,北方也跟进,选耐寒品种,覆盖面宽了。 种子站备货多,农民反馈好,觉得这玩意儿省事儿,高回报。整个过程,靠的就是基层干部带头,群众齐心,很快就站稳脚跟。农业报告里头,这瓜被列为耐逆性蔬菜典型,产量稳定在万斤以上,营养还足,含维生素C和纤维素,对身体有好处。引进后,没几年,就成了部分地区的补充作物,帮着稳住菜篮子。专家们还搞了田间试验,测土壤适应,调种植密度,确保每茬都稳产。老百姓尝到甜头,种得勤,收成时堆成小山。 可话说回来,这蛇瓜再好,也没成气候。为什么?先说长相,它瓜身细长,斑点青白,吊在藤上扭扭捏捏的,远看像菜花蛇皮。搁农村还行,城里人一瞧就犯怵。市场摊上,黄瓜西红柿水灵灵摆着,谁乐意挑这怪模怪样的?再有味道,新鲜的带股鱼腥气,切开厨房里一股子海鲜味儿。炒熟了甜脆,可那股子味儿总让人犹豫。 七十年代末,物资紧巴,谁管这些,能吃饱就行。张家沟那户李家,半亩蛇瓜地养活六口人,顿顿蛇瓜粥或饼子,硬是扛过去了。村里人提起,都说这瓜是老伙计,救过命。可九十年代一过,日子宽裕了,菜市场花样多,蛇瓜就落伍。剥皮费劲,弯曲身子上刀子滑手,加工麻烦。城西那家小饭馆,刘老板试水,弄清炒片和炖排骨,上菜单半年,客人点得少。只有老顾客偶尔要,说吃着忆起从前集体饭堂的味儿。可惜人少,菜单一改,就撤了。现在农家乐里,蛇瓜架多当摆设,游客瞅热闹罢了。 科研院里头,专家也没闲着。前几年推新品种,试着去腥、直身,田里长出的齐整了。可吃过的人摇头,说少了土腥味,反倒不对劲。就像老北京豆汁儿,爱的人上瘾,不爱的绕道。这瓜的路子,就卡在这儿了。种子站老张叹气,八十年代年备两百斤,现在两斤都卖不动。养老院偶尔买点,让老人种着活动,顺带聊聊苦日子,教育后辈知足。 不过,这瓜也不是一无是处。转机在养殖上头。有年禽流感,饲料贵得离谱,老孙试着用蛇瓜喂鸡。晒干磨粉掺进去,鸡下蛋多,壳厚实。现在他包五亩专种,加工卖饲料,挣得比鲜卖稳。乡间野生的还零星有,缠墙头,秋天红绿瓜挂枝。 回过头看,这蛇瓜的故事,折射出我们农业的变迁。从紧巴巴的年代,到如今丰衣足食,品种引进得看长远。七十年代抓产量,九十年代重品质,现在推绿色高效。蛇瓜高产耐活,却因细节卡壳,提醒大家,发展得平衡口感、市场和营养。

评论列表