潮新闻记者王波通讯员张梦瑶

活动现场。通讯员供图

9月5日,浙江省“十链百场万企”系列对接活动之人形机器人专场在宁波成功举办,主题为“具身智能,就在‘浙’里”。

随着从北京人形机器人运动会到杭州人格斗赛的举办,人形机器人正逐渐走出实验室,步入现实场景。这一进程离不开高可靠、高性能的5G物联网技术的有力支撑,它显著影响着机器人的实时交互能力与远程控制精度。

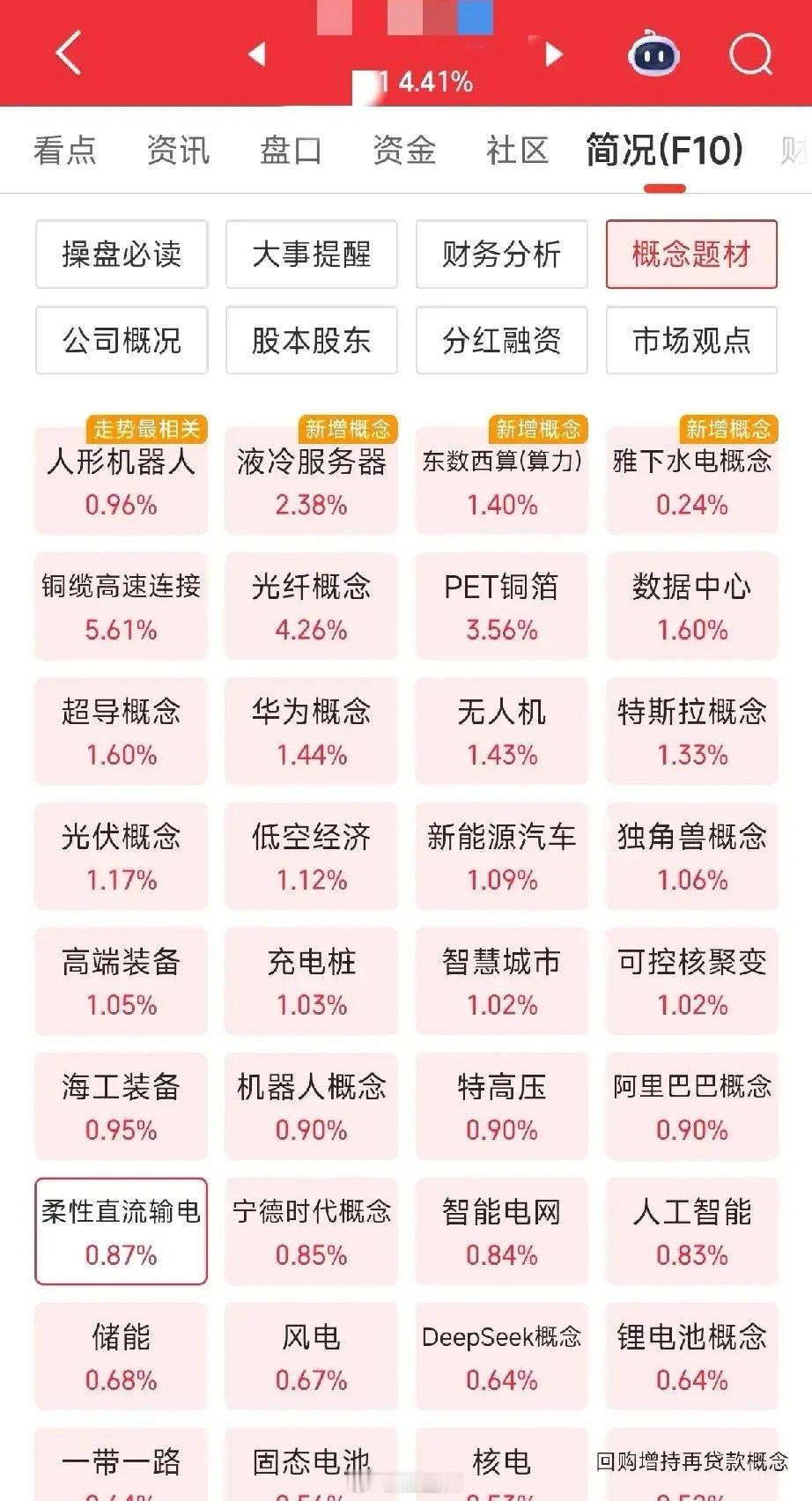

作为数字化建设的重要力量,浙江联通已建成覆盖全省的5G网络,提供低时延、高可靠、广连接的通信环境。在算力方面,联通布局了宁波5G创新中心智算平台(算力超2000P)和金华浙中人工智能产业园智算平台,并正加快推进杭州中国联通(临平)AIDC智算中心与桐乡“乌镇之光”智算中心的建设。在平台层面,联通格物平台已实现人机实时交互与远程高精度操作。“目前接入的机器人用户数已达4.5万个,其中工业机器人2.1万个。”浙江联通党委书记、总经理童海波说到。

活动现场。通讯员供图

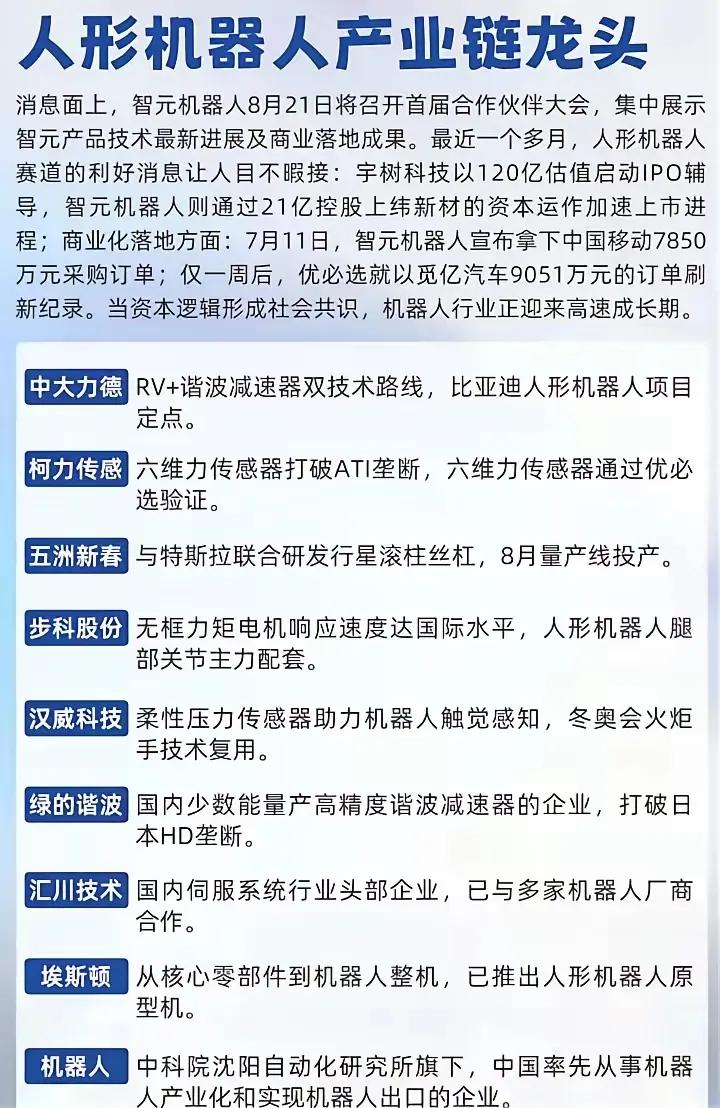

近年来,浙江通过“错位竞争、优势互补”的产业布局,逐步构建起人形机器人区域协同生态。宁波已培育出均普智能、柯力传感、拓普集团等一批产业链重点企业。作为整机开发的关键环节,应用场景测试对人形机器人的技术迭代与产业成熟尤为关键。为进一步推动产业发展,活动现场揭牌成立了宁波人形机器人训练场,填补了本地专业测试平台的空白。

该训练场将通过系统化的数据采集、场景测试与算法训练,加速机器人的功能适配与技术进步,助力其在实际场景中快速落地。

针对如何进一步提升人形机器人的场景适应性问题,中国联通集团大数据首席科学家范济安指出,传统训练模式高度依赖物理场地与人工示教。工程师需现场遥控机器人完成读表、搬运、装配等任务,并同步采集关节与视觉数据以优化算法。然而,这种方式存在成本高、场地受限和场景单一等瓶颈。

范济安介绍,尽管当前人形机器人已可完成行走、招手、跳舞等基础动作,但在工业巡检、家庭服务、老人照护等具体场景中仍缺乏针对性技能。训练场的核心功能,正是通过构建真实环境,由训练人员引导机器人反复学习特定任务,实时采集运动与视觉数据,并依托网络传输至后台,为机器人大模型训练提供高质量、场景化的标注数据。

活动现场。通讯员供图

目前,业界逐渐形成“大脑-小脑”协同的技术发展方向。尽管VLA(视觉-语言-行动)模型致力于实现三位一体控制,但其运行效率与实时反应仍存在挑战。因此,将快速响应和运动控制交由“小脑”(轻量化、低延迟模型),而将语义理解与复杂决策交由“大脑”(大模型)处理,已成为更可行的发展路径。这一分工方式更贴近人类神经结构,也有助于提升机器人的场景适应性与动作流畅度。

作为生态中的关键赋能者,中国联通明确自身定位,聚焦于数据采集、模型训练与网络赋能,并在训练场构建中实现了多项模式创新。

对此,联通创新性提出“虚拟训练场”理念,通过5G网络实现超视距遥操——例如在南京实时训练位于上海的机器人,并结合数字孪生技术,将机器人与工业环境全面虚拟化,实现合成数据采集与极端工况下的安全训练。范济安表示:“我们正通过数字孪生与5G遥操构建全虚拟训练环境,大幅降低成本、提升效率,推动训练模式从1.0向3.0跃迁。”

从“物理训练”走向“虚拟进化”,中国联通正以创新数字化手段破解人形机器人的落地难题,为其在工业制造、居家服务等多元场景中的规模化应用铺平道路。