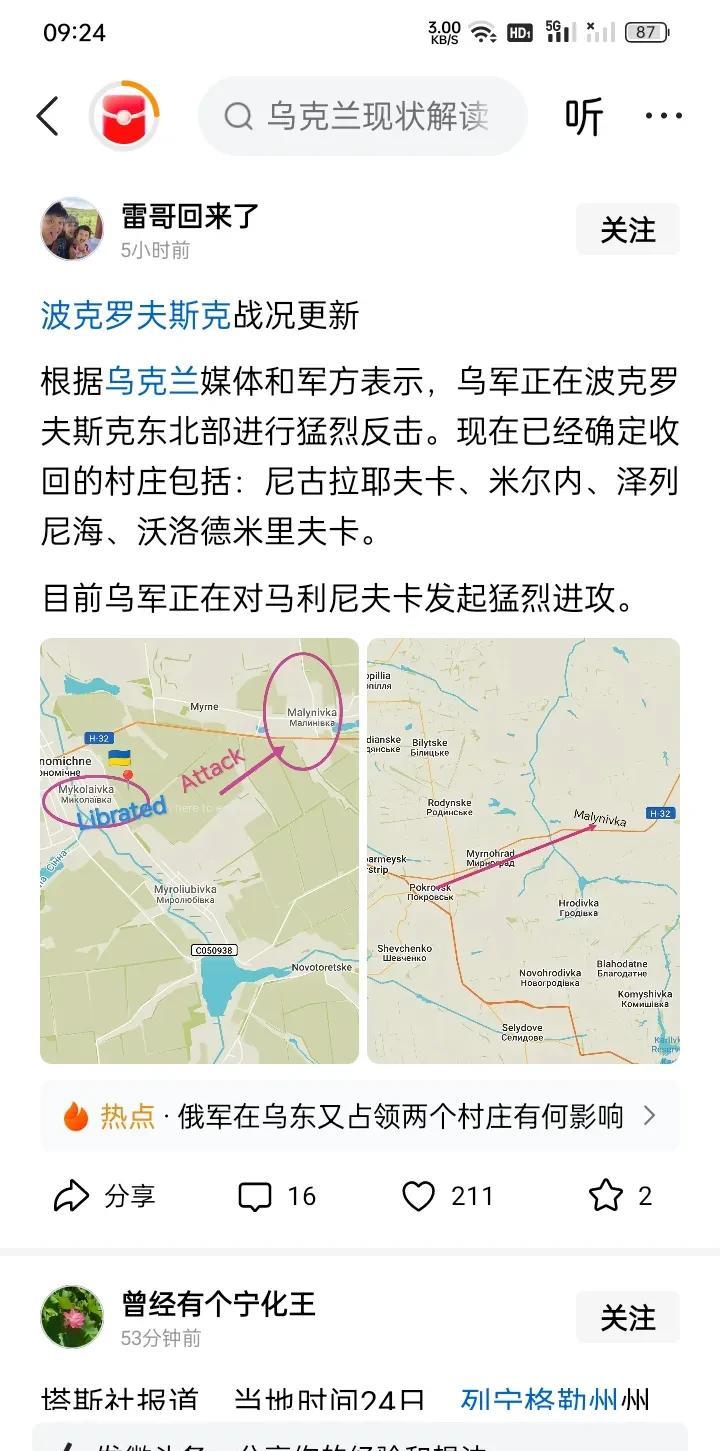

2024年唐湘龙大胆预测:“我认为中国如果够聪明,中国的想法应该跟我一样,过去,都是美国把人家拖进去军备去竞赛,把你给拖垮。 中美两国在军事领域的较量,已从单纯的技术比拼转向综合国力的持久对抗。历史上,美国通过冷战时期的军备竞赛策略,成功迫使苏联投入巨额资源,最终导致其经济崩溃和国家解体。 这种模式依赖于美国当时的经济霸权和工业产能,但如今形势已然不同。中国作为全球制造业中心,拥有完整的工业链条,从原材料开采到精密组件组装,一应俱全。 这使得中国在生产军用装备时,能够实现高效、低成本的规模化输出。例如,在海军舰艇建造方面,中国近年来下水吨位远超美国同期水平,体现了制造业的强大支撑力。美国则面临制造业空心化问题,许多关键部件依赖海外供应链,生产周期长、成本高企。这在高强度对抗中,成为明显短板。 中国国防现代化进程稳步推进,重点发展高超音速武器和无人作战系统,这些领域的技术进步,不仅提升了实战效能,还降低了单位成本。相比之下,美国军工体系虽技术领先,但供应链脆弱,容易受全球波动影响。专家分析指出,这种不对称优势,可能让中国在长期竞赛中占据上风,而非短期技术冲刺。 军备竞赛的本质在于经济耐力的比拼。中国经济体量巨大,外汇储备充足,能够支撑持续的国防投入。2024年,中国国防预算增长7.2%,用于研发先进装备,如电磁弹射航母和隐身舰载机。这些项目造价相对美国同类产品更低,性价比更高。 美国军费虽全球最高,达8860亿美元,但分配中核武维护和海外基地开支占比大,实际用于新装备研发的资金效率不高。 制造业衰退进一步放大这一问题,美国造船厂数量从上世纪90年代的27家降至8家,技术工人流失严重,导致舰艇建造延期频发。中国则通过军民融合策略,将民营企业技术融入国防领域,提升创新速度。 例如,在无人机和导弹系统上,中国出口量大,实战反馈丰富,帮助迭代升级。美国虽有F-35等先进战机,但维护率低,F-35B型任务妥善率仅14.9%,难以全效执行任务。 这种差距,源于两国工业基础的差异。中国全产业链布局,确保原材料稳定供应,如稀土资源用于导弹制导,减少外部依赖。 当前中美军备竞赛,已延伸到太空和网络领域。美国在载人航天上遇阻,2024年波音“星际客机”故障导致宇航员滞留空间站数月,暴露安全隐患。中国则在卫星网络和量子通信上加速布局,增强战略威慑力。 唐湘龙的预测强调,中国不应被动跟随美国节奏,而是利用制造业优势,开展持久战。美国国防工业主承包商锐减至5家,弹药产能不足,如155毫米炮弹月产仅3250枚,无法满足高端战争需求。中国军工生产快,武器“下饺子”般涌现,体现了规模效应。 国际智库报告显示,全球国防开支激增,但美国主导力下降,欧洲和亚太国家军费增长显著,间接影响中美平衡。中国海军入役舰艇数量增多,形成远海攻防能力,挑战美国海上霸权。 这种转变,不是一时兴起,而是基于经济实力的自然演进。美国若执意拉长竞赛战线,可能面临预算赤字压力,国会内部辩论激烈。 展望未来,中美军备竞赛将考验国家战略智慧。中国坚持防御性国防政策,避免过度扩张,同时强化工业基础,确保可持续发展。 美国需反思制造业复兴,但短期内难逆转空心化趋势。唐湘龙观点引发两岸讨论,指出竞赛胜负取决于耐力而非一时技术领先。中国在高超音速导弹测试中,轨迹难以预测,反导系统拦截率低,这类创新进一步巩固优势。 美国转型无人作战,如集成无人机中心于航母,但维护费用高,生存力受质疑。全球视角下,俄罗斯军费增加30%,欧盟总和激增16%,多极化格局加速成型。中美需谨慎,避免陷入零和博弈。 制造业竞争已成为军备竞赛的核心,中国规模冠军地位,提供底气十足的支撑。最终,谁能在资源分配和创新效率上更胜一筹,将决定地缘格局走向。 中美军备竞赛的未来,充满不确定性。唐湘龙的预测是否成真,取决于两国决策。你如何看待中国制造业在其中的作用?欢迎在评论区分享看法,一起探讨这场耐力赛的可能结局。