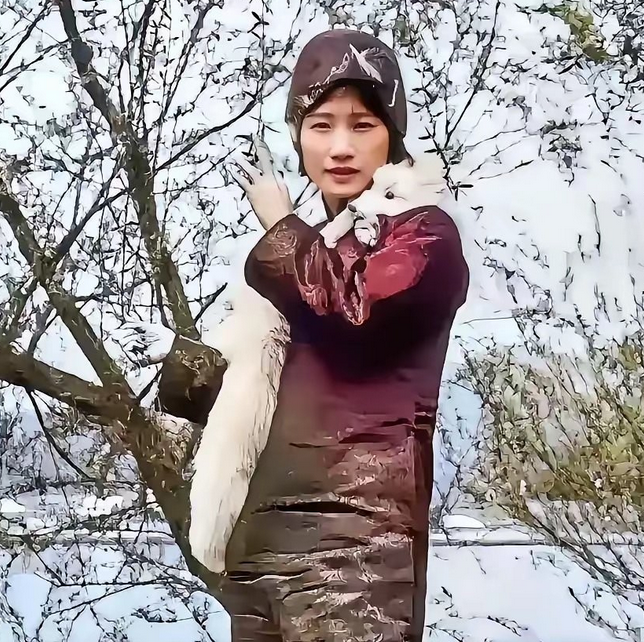

1936年冬,北平飘雪,林徽因踏出家门,貂裘大衣上落满雪花,怀里抱着几本书。七岁的梁再冰和四岁的梁从诫在她身旁嬉闹,小脸冻得通红,笑容却像冬日的暖阳。梁思成迅速按下快门,定格了这一刻。 照片里,32岁的林徽因娴静优雅,手中的书卷衬出她一身诗华。谁能想到,这位看似不食人间烟火的女子,即将带着这份从容,踏入战火与荒野交织的征途。 这张雪中全家福的温馨背后,一场文化抢救的壮举正在酝酿。1937年抗战爆发后,林徽因与梁思成被迫离开北平,踏上颠沛流离之路。1939年8月,梁思成与刘敦桢带领中国营造学社深入川康,在战火中开启一场与时间赛跑的文明抢救行动。 这支队伍历时173天,辗转35个县市,徒步三千公里,记录370余处古建遗存。白天,他们攀悬崖、钻洞窟,测绘那些湮没在荒草中的建筑;夜晚蜷缩在破庙里整理资料,四人相继病倒,却无人退缩。 广元千佛崖面临道路扩建爆破威胁时,学社成员冒死阻拦;大足石刻因他们的系统拍摄免于被遗忘。这些影像成为文明存续的“最后基因库”,图录中近半数建筑如今已不复存在。 翻开他们野外考察的照片,总见二人衣衫齐整立于古建之巅,神情庄重。这并非刻意摆拍,而是一种近乎虔诚的仪式感:每遇重要古建,必换最好的衣衫,以表对先人智慧的敬重。 在山西佛光寺测绘时,梁思成写道:“上千蝙蝠丛生于脊桁四周……口鼻蒙厚面罩几乎窒息,借手电光在漆黑恶臭中工作。”攀应县木塔时,腿部有疾的他硬握冰冷铁索悬空而上,只为丈量塔刹。 最动人的是林徽因在佛光寺东大殿的顿悟。当她打着手电,辨认出梁下“佛殿主女弟子宁公遇”的唐代墨书时,轻声感慨:“愿为自己塑一尊像,陪着宁公再坐一千年。” 镜头转回1936年雪地里的林徽因。生活中的她毫无名媛娇气,堂弟林宣回忆:她写诗时爱穿白绸睡袍,点一炷清香,摆一瓶插花。曾打趣道:“我要是个男的,看一眼就会晕倒!”梁思成闻言逗她:“我看了就没晕倒”,气得她直嗔丈夫不懂欣赏。 战火中,这份诗意化作坚韧。1938年逃难至昆明,一家五口挤在兴国庵古庙。后定居棕皮营村,夫妇亲自设计建造一生唯一的自宅:掏空积蓄,亲自搬石运瓦,当木匠泥瓦匠。新屋落成时欠下债务,幸得美国挚友费正清夫妇寄来100美元救急。 作为教育家,林徽因把气节看得比血脉更重要。1946年女儿梁再冰报考清华建筑系落榜,友人劝其动用关系,被断然拒绝。1950年儿子梁从诫以两分之差再与建筑系无缘,校长梅贻琦主动提出破格录取,梁林夫妇却婉拒:“正因我们开创了建筑系,才更不能因私废公。” 晚年的林徽因缠绵病榻。1941年冬迁往四川李庄后,她持续低烧,梁思成学会静脉注射为她治疗。昏暗油灯下,她强撑病体参与《中国建筑史》写作。此刻她不再是雪地里的摩登母亲,而是以学术报国的战士。 1953年北京城改造风暴中,肺病已穿洞的她怒斥拆毁古建者:“你们拆的是八百年的真古董!将来迟早要后悔!”此时距那张雪地照片仅十七年,优雅才女已成掷地有声的文化守护者。 建筑会坍塌,胶片会泛黄,唯有那份在风雪中怀抱书卷前行的勇气,永远凝固成中国知识分子的精神图腾。

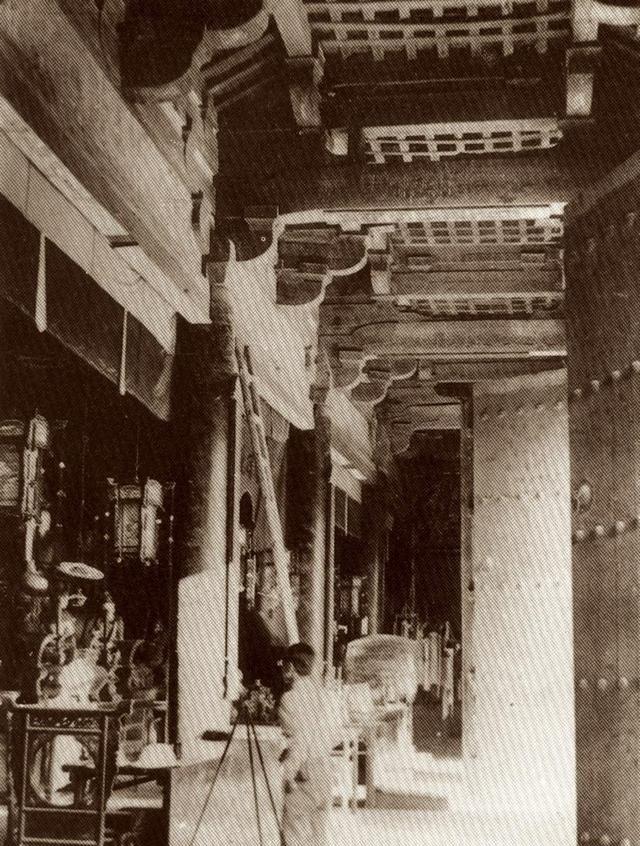

![[点赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭](http://image.uczzd.cn/13238487042392019175.jpg?id=0)

![[点赞]1965年,陆小曼在昏睡中,拔掉了自己的氧气管。她微微睁开双眼,对赵清](http://image.uczzd.cn/7100682833937864628.jpg?id=0)