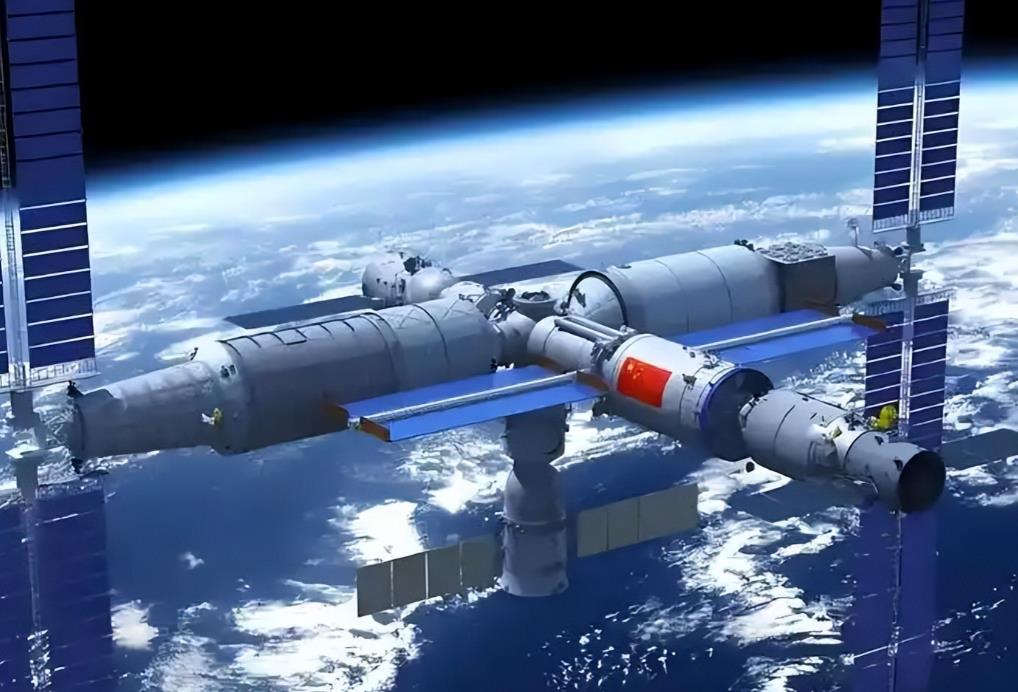

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人? 中国空间站每次驻留3人,国际空间站却能塞下13人,这不是技术高低的分野,而是两种太空生存逻辑的碰撞。 与其说这是“能装多少人”的差距,不如说是“想怎么用”的选择。 国际空间站的13人,更像是多国“凑数”的结果,它由16个国家合建,就像一栋被16户人家瓜分的老楼,每户都要给自己留间房、摆上自家的家具。 美国要放实验设备,俄罗斯得装对接装置,欧洲航天局还得留个储藏柜,最后只能把公共空间挤成过道。13个人里,7个能分到固定床位就不错了,剩下的只能在舱壁上挂个睡袋“打地铺”。 更麻烦的是,各国设备标准不一,电线像蜘蛛网似的缠在舱内,连找个工具都得翻半天,宇航员一半时间得当“太空保洁员”,忙着整理散落的零件、打包堆积的垃圾。 这13人的背后,是16国利益平衡的妥协与其说人多,不如说“不得不装这么多人”。 中国空间站的3人,则是“够用就好”的精准设计,从一开始,它就没打算迁就谁:天和核心舱加两个实验舱,像一套紧凑的三居室,每个航天员都有独立睡舱,能躺着看地球;物品贴着二维码,扫码就知道在哪、还剩多少;连垃圾都分类打包,从不占用科研空间。 这3人不用为“抢设备”吵架,不用为找东西浪费时间,每天能专心做实验,就像装修新家,我们先想“住得舒服、用得方便”,再考虑“要多大”,而不是先凑够房间数,再勉强往里塞人。 有人说“人多力量大”,但太空里恰恰相反,国际空间站13人挤在一起时,常常因为设备不够用而互相等,一个实验要协调好几个国家的时间;中国空间站3人配合默契,一人操作设备,一人记录数据,一人准备下一项实验,效率反而更高。 就像办公室,10个人挤在小隔间里抢打印机,未必比3个人在宽敞空间里分工协作做得多。

更关键的是,两者的“家底”完全不同,国际空间站是上世纪90年代的设计,就像一台老旧的组装电脑,零件来自不同品牌,勉强凑合用。 而中国空间站用的是2020年代的新技术,柔性太阳能板发电效率是它的两倍,再生生保系统能把90%的水和氧气循环利用,就像一台刚上市的新款笔记本,轻巧却能跑复杂程序。 说到底,太空探索从来不是“比谁的房子大、住的人多”,国际空间站的13人,是历史遗留的“合租难题”;中国空间站的3人,是按需设计的“独居智慧”。 就像居家过日子,有人喜欢热闹的合租,有人偏爱简洁的独居,关键是过得舒服、用得顺手。毕竟,在太空里,能安安稳稳做实验、平平安安回家,比“能装多少人”重要得多。

评论列表