近日,西北工业大学文化遗产研究院的一个团队成功还原了一件商代晚期的牛尊青铜器的浇铸和凝固过程,人们可以直观看到这件精美的青铜器是如何被铸造出来。

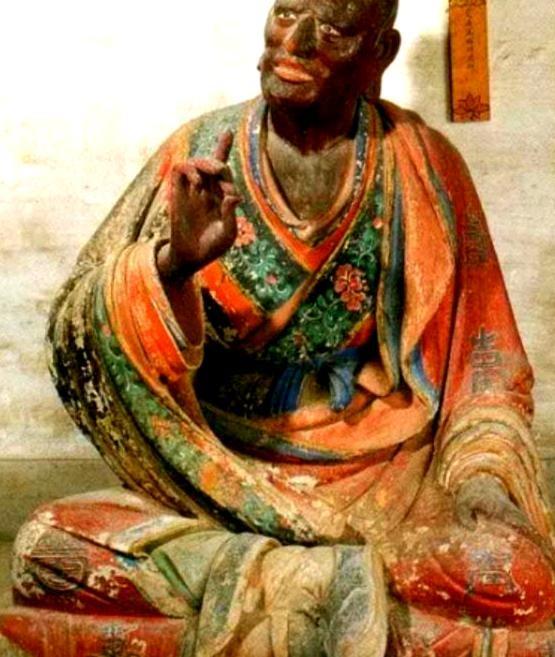

作为殷墟出土的唯一牛型青铜器,牛尊以其生动的造型和精美的纹饰,自出土以来就备受研究者和公众的关注,其动物造型的铸造难度远高于普通的青铜尊。

西北工业大学文化遗产研究院副教授杨欢:“全世界很多学者对中国古代青铜器都非常关注,那么对器物本身感兴趣之后,学者紧接着的问题就是在三千多年前,中国的工匠是怎么做出这么精美的青铜器,而且数量很大。”

牛尊,是安阳殷墟博物馆的镇馆之宝,商朝工匠三千多年前铸造了它,并被用于盛酒祭祀。三千多年后,2023年,受中国社科院考古研究所安阳工作站委托,西北工业大学文化遗产研究院青铜工艺研究团队对其铸造工艺进行研究,成功复原了这一著名青铜器的浇铸和凝固过程。

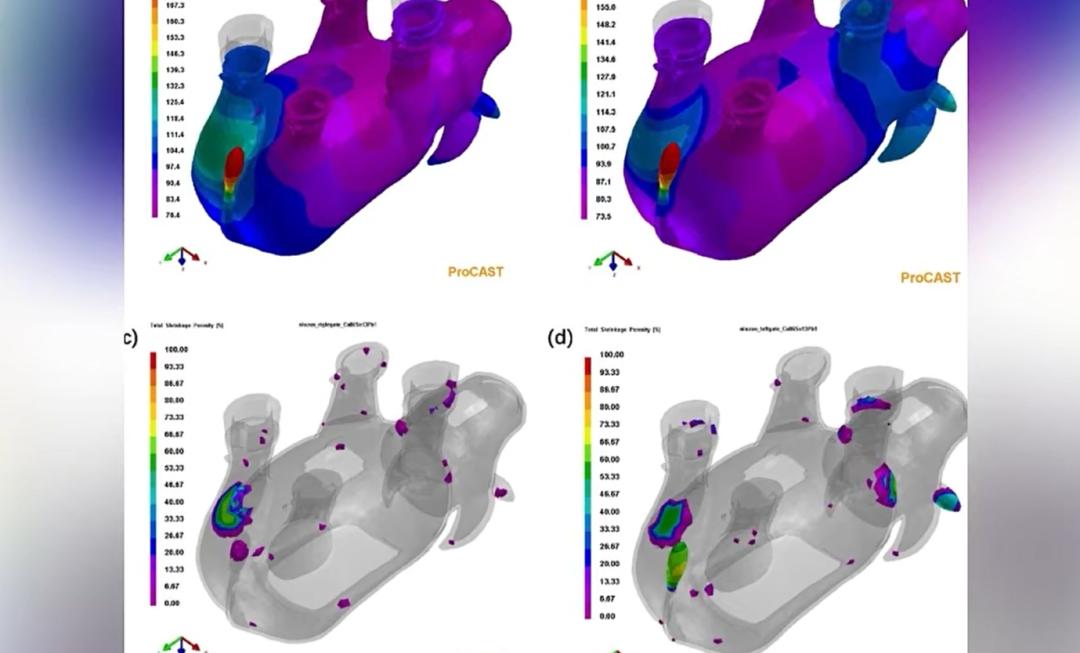

西北工业大学材料学院博士研究生房明慧:“首先我们要获取牛尊这个本体原物的数据信息。我们拿到实物信息后,通过逆向建模技术把得到的数据信息尺寸做成了一个可以供模拟使用的三维模型。”

随后,杨欢副教授与她的研究团队引入材料学视角,获取了相应材料参数,模拟出了商代晚期工匠浇铸青铜牛尊的全过程。

西北工业大学材料学院博士研究生房明慧:“我们设定了两个不同的浇口,右后足和左前足作为铜液浇注的通道,得到了不同的凝固时间和缺陷分布的结果,通过这样的方式,我们推断出古代的工匠是用右后足作为浇口。”

浇口不同,青铜器所产生的铸造缺陷也不同。这说明商朝的工匠已经熟练掌握了选择哪个浇口会得到最优铸件的技术。

西北工业大学文化遗产研究院副教授杨欢:“加入了材料科学的视角,尤其是这个凝固过程的模拟之后,我们把一些问题变成可以被计算和表征的科学问题,这样能得到相对清晰的答案,我们向大众展示了中国古代青铜器是如何被铸造出来的。”

更重要的是,这项研究成果为研究我国青铜器、铁器等的铸造提供了一套完整可行的方法论。

西北工业大学文化遗产研究院副教授杨欢:“如果在做其他青铜器的研究,我们会用同样的方法,而这个方法目前验证是完全可行的。我们为古代金属文物的研究提供了一整套可行的方法,去观察它的工艺,去理清它的材料选择背后深层次的原因。”

此外,这项研究再次验证了牛尊的整体造型严格遵守了壁厚均等的设计原则,这些技术至今仍拥有很强的生命力。

三千年前的商代晚期,工匠熟练掌握了铸造核心技术,才诞生了一件件精美的青铜器,从而缔造了古代中国独特的青铜时代。有了科学的验证,也为增强文化自信,讲好中国故事提供了有力支撑。

西北工业大学文化遗产研究院副教授杨欢:“我们会把古代这些发达的金属技术实实在在诠释给学生,讲解给大众,这对我们尤其是年轻学生有非常大的启发意义。我们的文化自信,我们让文物'活’起来,讲好中国故事,都是你把中国古代的文物研究清楚,然后更好地讲这些故事。”