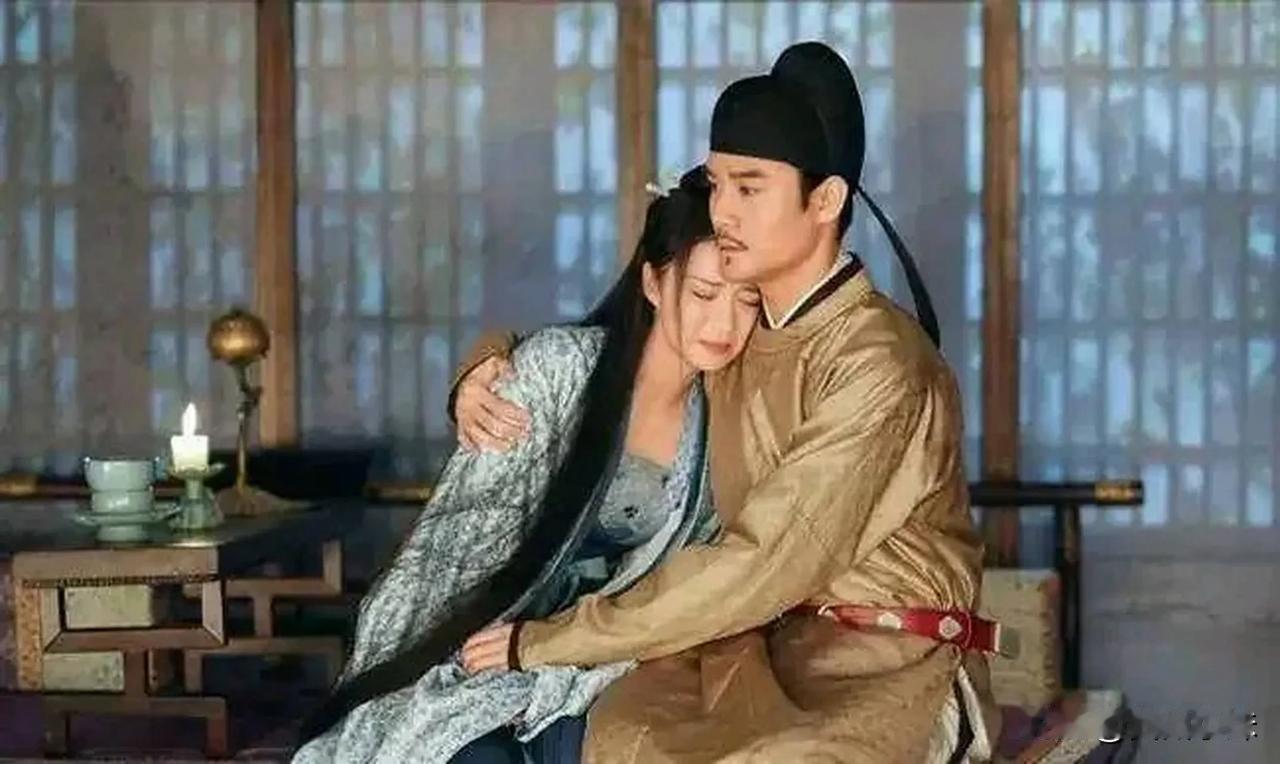

夏夜的紫禁城闷得透不过气。康熙翻来覆去睡不着,起身走向一处熟悉的寝宫。本是随意的夜访,却在临近窗前时,被一句低沉的男人声定住了脚步。那声音带着轻佻和笃定,说他确信皇帝此刻不会出现。深宫禁苑,宫门紧闭,这样的声音意味着什么? 康熙的后宫,制度严密。皇后、贵妃、妃、嫔、贵人、常在等层层分级,每一阶都对应着礼遇与权力。 贵人只是第四级,却仍有宫室、侍女和固定俸禄。 在史籍中,并没有一位确切记名为“郑”的康熙贵人。但民间和文艺作品中,“郑贵人”常被用作代称,指代某位有宠或曾有宠的妃嫔。 康熙中晚年,江南籍女子频频入宫。她们容貌出众,才艺俱佳,能弹琴、工书画、善诗词。江南选妃的背后,是康熙南巡的文化延伸,也是一种宫廷审美偏好。 郑贵人一类人物,常被认为是这一潮流的受益者。 等级森严的后宫,也并非铁板一块。宠爱会转移,地位会起落。一个贵人,若失宠,日子未必比普通宫女好多少;若得宠,也可能招致暗箭和算计。 这样的环境,让每一位身处其中的女子都像走在细绳上,一步稳则安,一步错则险。 1708年,康熙四十七年。这一年,紫禁城表面平静,暗地里波澜四起。皇储之争已进入胶着期,太子两废两立,朝中党争激烈,皇帝的心力被不断消耗。 宫廷之内,伴随政治暗战,妃嫔之间的竞争同样激烈。 康熙此时年过半百,仍在处理繁重政务。他的起居作息早已被朝会和批阅奏折安排得满满当当。夏季的北京夜晚湿热压抑,御花园的池水映着灯影,宫墙内的空气带着沉闷的火气。 后宫里的女子,对皇帝的临幸依然怀有期盼。有人为一次召见精心准备半月,有人因多年未得宠而暗暗绝望。郑贵人所在的寝宫在深宫的一隅,安静偏僻,不常被夜访。这也意味着,一旦皇帝造访,极有可能是出于特别的心意。 康熙当晚辗转反侧,起身缓步行过曲折的甬道,路灯下影子被拉得很长。侍卫远远跟着,不敢靠近。他独自走到寝宫外,本想推门而入,却先被窗内的一句话击中。 窗内传出的,是男人低沉的嗓音,语调笃定又带着轻慢。他说,皇帝不会来,他等到皇帝睡了才敢过来。夜风从窗缝中透出,带着一种突兀的凉意。 这样的声音,在紫禁城里是绝对的禁忌。皇帝寝宫之外,男性的存在本就稀少,除了太监,任何男人的出现都可能是弥天大案。更何况,这里是后妃的居所。 康熙站在暗影中,呼吸变得缓慢。四周静得只能听见远处巡夜脚步与宫灯摇曳的微响。窗内的谈话低而急,夹杂着若有若无的笑声。 这一刻,所有的规矩、制度、誓言,似乎都被这一声打破。无论这个男人是谁,他的存在都意味着一种直接的冒犯与挑战。对皇帝来说,这不仅是感情上的背叛,更是对皇权的亵渎。 然而,这段情节在正史中没有留下痕迹。也许它只存在于流传的宫廷逸事和后人演绎的笔下。但它的震撼之处在于,它戳中了人们对深宫最隐秘角落的想象——权力之巅的孤独,与权力禁区里的越轨。 真实的历史是,康熙后宫人数众多,贵人这一等级中有不少汉族女子,但并无郑姓贵人的封号存档。后宫制度极其严苛,嫔妃与外臣、侍卫私会的可能性极低,一旦发生,后果不堪设想。 因此,这个故事更像是一种文学象征——借“郑贵人”之口,揭示皇帝无法掌控的另一面生活。 在文学和民间传说中,这样的情节有其必然性。它让读者看见皇权背后的脆弱,让深宫不再只是盛装与仪式,而是有血有肉、有欲望与风险的地方。 无论事件真伪,它都为理解清代宫廷生活提供了一种另类视角:在森严的制度背后,人性从未消失,禁忌总在试探边缘。