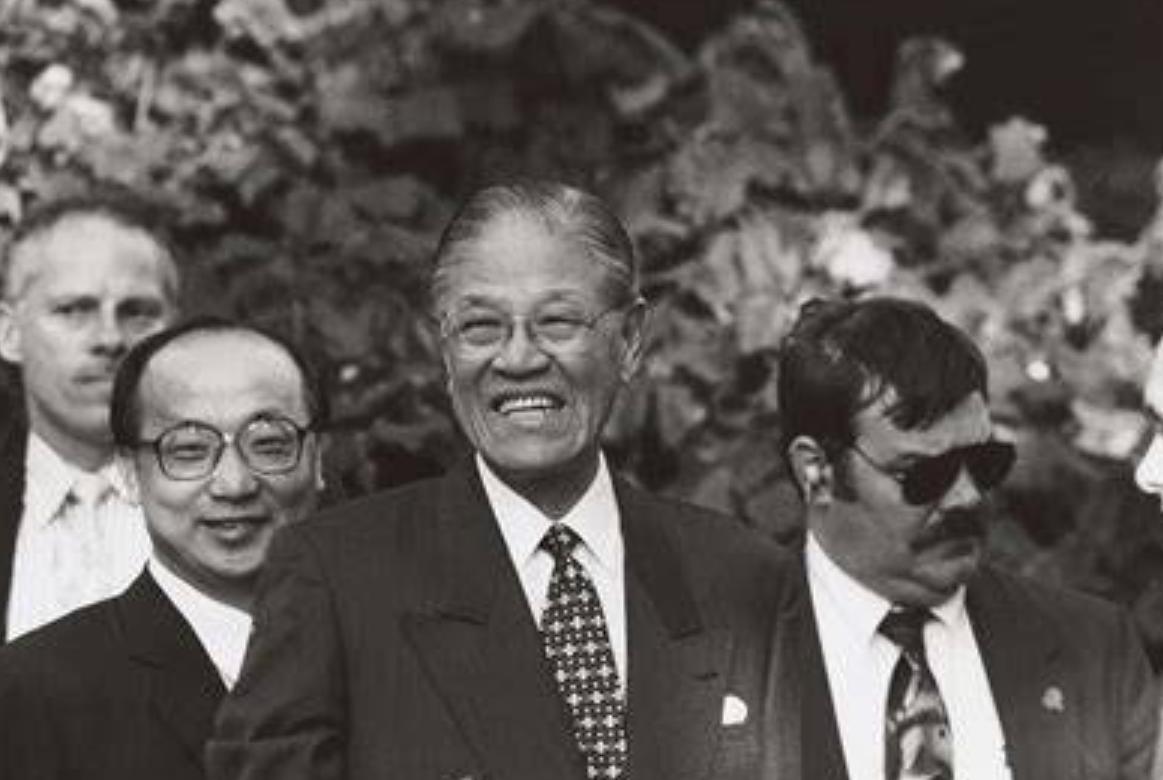

有人说李登辉这么明显的涉日背景,为什么还能得到蒋经国信任?我想说,大家不要被宣传材料里的蒋经国骗了,其实没有任何证据表明,蒋经国考虑过向大陆低头这件事,他的晚年只考虑了两条路线: 一开始,蒋经国曾想过把权力留给自己的儿子蒋孝武。 他特意让蒋孝武参与宣传、安全这些核心部门,想一步步让儿子成为接班人。 但是蒋孝武的性格不太服众,做事太张扬,再加上美国对“家天下”的事情明确反对,连台面下研究核武器这类大动作也因外部压力搁浅了。 这一切让蒋经国不得不放弃家族接班的路,转向改革与本土化。 蒋经国接下来采取了另一种策略:他开始有意松绑党禁和报禁,让本土力量参与进来。 在这个背景下,李登辉逐渐进入了蒋经国的考量。李登辉出身本省,在学术和地方政务上都做得不错,为人看起来和气,不太容易引起老一辈的警惕。 他的“亲日”背景其实没那么重要,关键是能帮蒋经国完成那场地方到中央、独裁到开放的过渡。 当蒋经国正式提拔李登辉为接班人时,他其实并没有完全放松手上的权力。 蒋经国要的,是有人能推动改革,也能守住国民党的地盘,同时为蒋家保留一定的政治利益。李登辉刚好符合这种要求。 1988年蒋经国去世后,李登辉平稳上位,继续把党外势力带进体制内部,对外放开民主,对内稳住国民党的优势。 李登辉在推动所谓的台湾“民主化”过程中,既没有让国民党失去实权,也为蒋家留了后路。 国民党虽然经历了风雨,内部始终维持着相当的话语权,这步棋不论放在全球哪个权威执政党身上,都是极为罕见的。 同时,蒋氏家族虽然没能直接再掌大权,但在台湾政坛还是留有一席之地,这跟李登辉的平衡策略关系紧密。 但在1990年,国民党内部矛盾逐渐激化,外省人与本省人的利益冲突越来越明显。 到2000年领导人选举时,外界和党内都以为连战稳赢,连李登辉的团队都没准备败选的预案。但最后意外发生,民进党的陈水扁逆袭胜出,国民党一下子失去了长期的领导地位。 李登辉在党内地位尴尬,内部批评他没有全力支持连战,有的说他纵容民进党,有的怀疑他一心为自己。 最终,他选择了与民进党的地方派系靠拢,退出了国民党。至此,蒋经国想要的“自民党化”道路宣告失败,国民党没能实现从外省精英党到大联合执政党的根本转型。 如果当初连战胜选,国民党可能就能实现本土大党的转型,但历史没有假设。 李登辉既是蒋经国改革路线的执行者,也是导致国民党分裂的关键人物。蒋经国试图在权力和开放之间找到平衡,最终却未能走到理想的终点。

评论列表