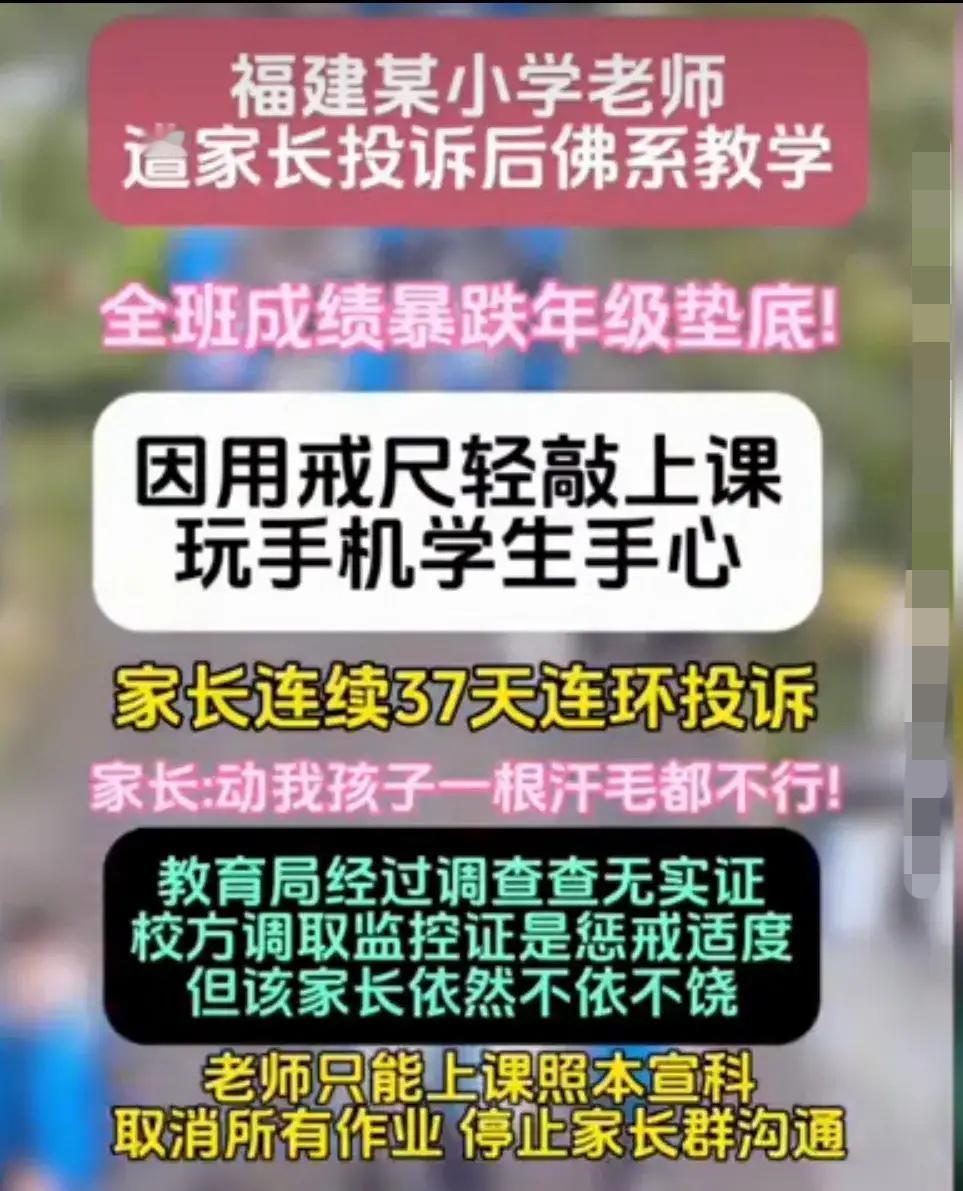

老师被家长投诉后,全班成绩暴跌:教育里的“刺”,扎疼了谁? “张老师,您用戒尺打我家孩子手心,这事儿没完!” 周一清晨,班主任张建军刚迈进办公室,家长林强的电话就像一颗炸雷,在安静的空间里炸开。彼时谁也没想到,这场 “拉锯战” 会持续 37 天,把一个原本积极的班级拖入 “成绩深渊”。 一、那记 “轻敲”,敲碎了信任平衡 事情得从两周前的数学课说起。那天午后,阳光透过教室窗户,在课桌上洒下一道道光影。张建军在讲台上讲着应用题,眼神扫到后排时,发现林宇正把手机藏在抽屉里,手指快速滑动。他心里 “咯噔” 一下 —— 为这事儿,已经提醒过这孩子三次了。 “林宇,把手机收起来。” 声音不算大,却让全班瞬间安静。可林宇像没听见似的,头都没抬。张建军着急了,几步走到跟前,抄起讲台上的戒尺,轻轻敲了敲孩子手心:“上课别玩手机,听见没?” 戒尺是学校发的,专门用于适度惩戒,力道也控制着,也就比拍一下重那么点。 本以为这事儿就这么过了,没想到当天晚上,林强的电话就追来了:“张老师,你怎么能打人?我家孩子说手心疼!动我孩子一根汗毛都不行!” 张建军赶忙解释:“就是轻轻提醒,没真打,教育惩戒允许的 ……” 话还没说完,电话那头已经挂了。 第二天,投诉工单就到了教育局。张建军心里犯嘀咕:“至于吗?教了十几年书,还能不会拿捏分寸?” 可他没料到,这只是 “暴风雨” 的前奏。 二、37 天投诉,拖垮教学 “心气” 从那之后,林强像上了发条的闹钟,天天投诉。教育局来人调查,看监控、找学生问话,结论是 “惩戒适度,无不当行为”。校方也找林强沟通,可他梗着脖子:“我不管,我孩子说疼就是疼!你们老师不能体罚!” 这 37 天里,张建军的日子像被罩了层灰纱。上课的时候,眼神扫到林宇,想管又不敢管 —— 谁知道哪句话、哪个动作又会 “踩雷”?以前他爱跟家长群分享孩子进步,现在发消息前得反复琢磨;布置作业也开始犹豫,生怕林强又说 “给孩子压力大”。 有天早读,班长王瑶举手:“老师,林宇又在看课外书,不是课本!” 张建军盯着林宇,嘴唇动了动,最后只说了句:“收起来吧。” 全班同学面面相觑,他们不懂老师怎么突然 “变客气” 了。 三、成绩暴跌,班里的 “精气神” 没了 一个月后,单元测验成绩出来,张建军看着成绩单手都抖了 —— 全班数学平均分比上次掉了 12 分,在年级里垫底。以前那个一下课就追着老师问问题的班级,现在课间都安静得反常。 林宇妈妈也慌了,跑来找张建军:“老师,孩子最近回家说听不懂课,作业也少了,这是咋回事?” 张建军苦笑着指了指窗外:“您先生天天投诉,我现在只能照本宣科,多讲一句都怕越界。作业不敢布置,家长群也不敢交流,怕又‘犯了错’。” 林宇妈妈愣住了,她没想到事情会变成这样。 那天晚上,林强回家,林宇闷闷地说:“爸,我想让张老师像以前一样教我们,现在大家都学不好了 ……” 林强皱着眉,没说话。他想起自己小时候,老师打手板是常事儿,可成绩差了,丢人的是全家。 四、和解时刻,戳破教育里的 “茧” 教育局和学校再次组织协调会。林强坐在会议室,看着张建军鬓角的白发,想起孩子说 “想学好” 的眼神,突然有点愧疚。张建军也红着眼:“我不是要体罚,就是想让孩子上课专心。现在这样,班里风气都变了,我心疼学生啊!” 林强终于松口:“张老师,是我太冲动 …… 以后您该管就管,只要别真伤着孩子。” 张建军赶忙摆手:“哪能伤着!我们当老师的,比谁都盼着孩子好。” 第二天课堂上,张建军又听见熟悉的 “小骚动”—— 林宇偷偷摸手机,不过这次他笑着走过去:“手机先放老师这儿,下课还你,咱们继续讲这道题,上次你不是说没听明白嘛!” 全班哄笑,林宇也不好意思地笑了,那股子 “死气” 一下就活了。 五、教育里的 “度”,得靠理解填 这件事像一面镜子,照出教育里的 “两难”:老师想管,怕越界;家长想护,怕孩子受委屈。可真不管了,吃亏的还是孩子。 后来林强成了家长群里的 “宣传员”,逢人就说:“咱得信老师,适度管教不是害孩子,是帮孩子。” 张建军也更注意沟通方式,遇到问题先跟家长好好聊,不再 “怕事儿”。 现在的课堂上,阳光依旧透过窗户,照在孩子们认真听讲的脸上。那记 “轻敲” 引发的风波,成了学校教育案例里的一课 —— 教老师怎么把握 “惩戒” 的温度,教家长怎么读懂 “管教” 的苦心。毕竟,教育这事儿,从来不是老师或家长单方面的事儿,得 “手拉手” 才能走得远。 当我们在争论 “能不能管、该不该管” 时,别忘了最初的目标:让孩子好好成长。或许下次遇到类似事儿,家长和老师能先问问孩子:“你觉得老师这么做,是为你好吗?” 答案,往往藏在孩子眼睛里,也藏在教育最本真的初心 里。

评论列表