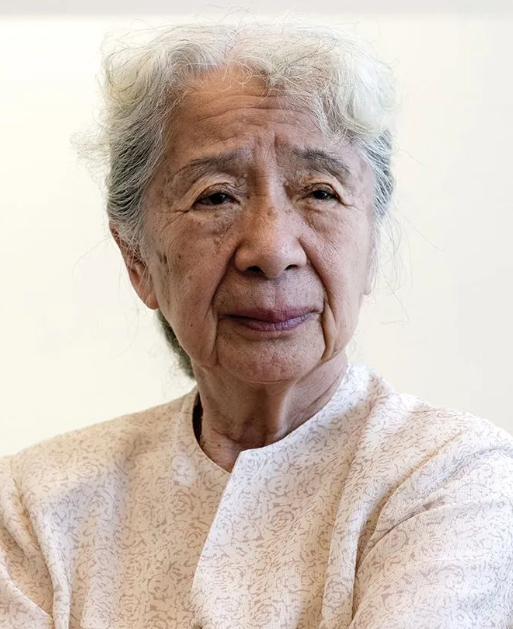

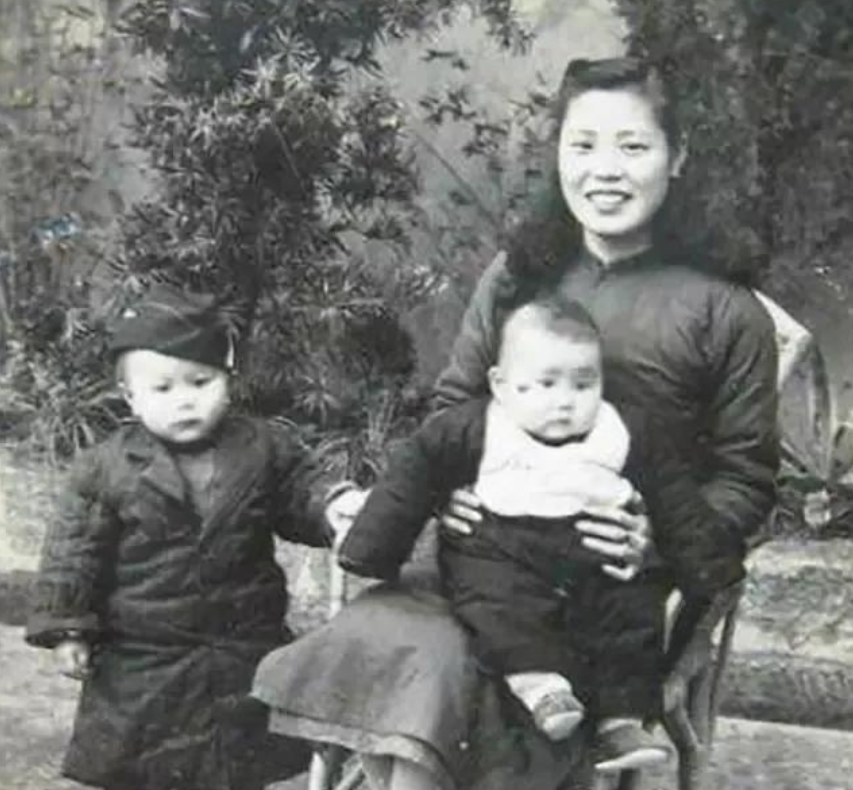

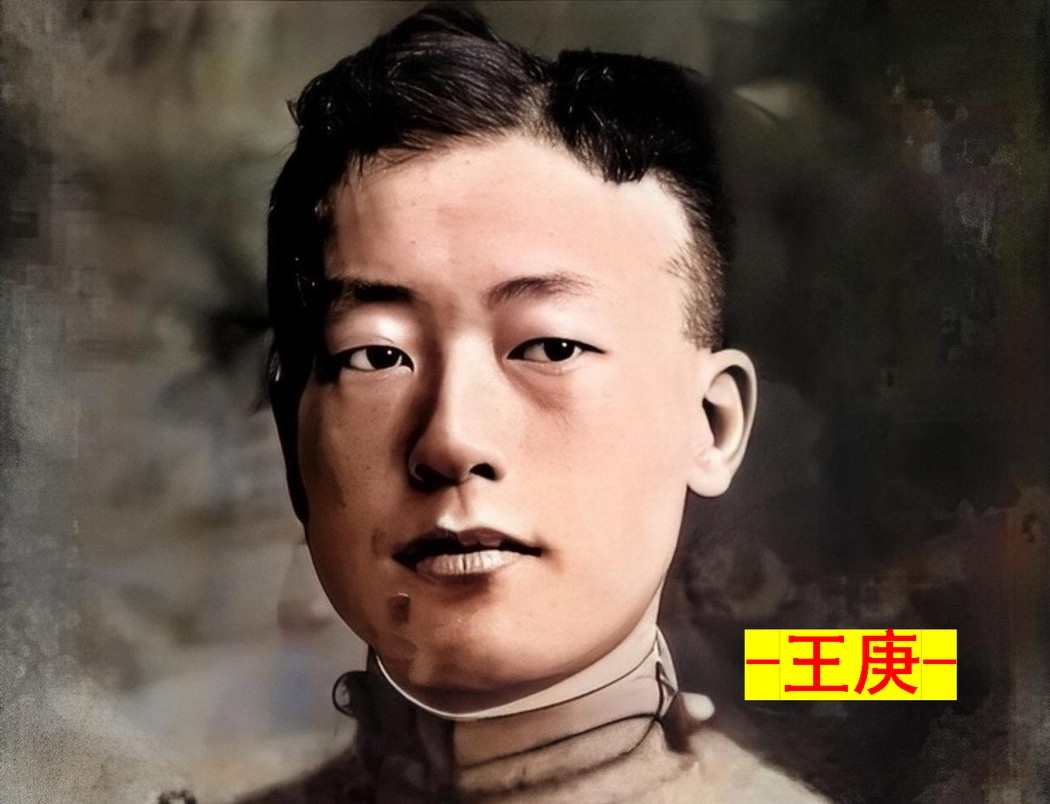

1945年,陈芝秀抛下年幼子女和丈夫常书鸿,跟下属私奔。多年,与女儿在杭州相遇,她衣衫褴褛,目光呆滞,已下嫁工人并生下一子。她的一句话,让女儿深感理解,还每月寄钱给她。 陈芝秀出生于1910年的杭州,一个江南水乡的书香世家。从小展露出绘画的天赋,她得到了父母的全力支持,最终被送往美术专科学校深造。在一次偶然的机会中,她遇到了常书鸿——一个正值青年的学生,两人因艺术的共同爱好而互生情愫。 不久后,两人坠入爱河,并肩走上了艺术的共同道路。1927年,常书鸿和陈芝秀结为连理,随后共赴法国深造,留学生活虽艰难,但二人相依为命,共同在艺术的道路上探索前行。 在陈芝秀和常书鸿的爱情故事中,1936年标志着一个转折点。常书鸿在巴黎的一个旧书摊偶然发现了一本《敦煌石窟录》的书,这本书深深地吸引了他,他被书中对敦煌艺术的深刻描述和历史价值所震撼。常书鸿的艺术灵魂被彻底点燃,他决定放弃在法国的稳定生活,回国深入敦煌研究。 常书鸿回国后,陈芝秀独自在法国照顾两个孩子,直到1937年,她带着女儿沙娜踏上了回国的旅程。陈芝秀和女儿的回国之路并不顺畅,他们抵达中国的时候,正值“卢沟桥事变”,战争的阴影笼罩了整个国家。他们匆忙南下,历经艰辛,最终在重庆找到了临时的栖息之地。 在重庆,陈芝秀和孩子们暂时安定下来。尽管生活条件艰苦,但她仍努力为家庭创造温馨的环境。不久,陈芝秀再次怀孕,并在重庆诞下了一个儿子,给这个小家庭带来了一丝喜悦和希望。然而,常书鸿对敦煌的执着未曾改变,他坚持要全家迁移到敦煌,希望在那里长期研究和保护石窟艺术。 陈芝秀带着两个孩子再次踏上旅程,这一次他们的目的地是遥远的敦煌。当火车缓缓驶入敦煌站时,陈芝秀望着窗外广袤无垠的沙漠,心中充满了不安和恐惧。敦煌与她想象中的江南水乡截然不同,这里是一个几乎与世隔绝的荒凉之地。 常书鸿迎接他们到达敦煌,他已在敦煌研究所找到了一份工作,虽然收入不高,但他对此充满热情。他们的新家是一间简陋的泥砖房,屋内空荡且光线昏暗。 在敦煌的日子里,陈芝秀的生活变得单调而艰难。她常常带着孩子们走访莫高窟,看着壁画和雕塑,尽管艺术作品的辉煌让她感到震撼,但生活的艰辛使她难以全心投入艺术欣赏。她每天都忙于照顾孩子和处理家务,而常书鸿则全身心投入到他的研究中,渐渐忽视了家庭。 就在这种压抑和孤独的生活中,赵忠清的出现给陈芝秀带来了一丝慰藉。赵忠清是一个年轻的军官,也是陈芝秀的老乡。在敦煌这片荒芜之地,两个同乡的相遇无疑是一种难得的安慰。他们开始频繁地交流,赵忠清经常帮助陈芝秀处理一些生活上的困难,他的关心让陈芝秀感受到久违的温暖。 最终,在一个沉静的深夜,陈芝秀与赵忠清坐在摇曳的煤油灯下长谈。灯光在他们俩面前投下了摇晃的阴影,就像他们心中摇摆不定的决心。 当晨光初照,赵忠清轻轻握住她的手,他们的目光交汇,共同做出了决定——离开。这一决定,尽管充满了未知与风险,却似乎指向了一条通往自由和幸福的路。他们计划仓促,带着仅有的一些行李,避开了熟人的目光,悄然离开了敦煌,向着不确定的未来进发。 初到浙江,他们的生活似乎充满了新鲜感和希望。赵忠清凭借军界的人脉,很快找到了一份体面的工作。陈芝秀也逐渐适应了新的社交圈子,她的生活似乎再次回到了她曾梦寐以求的上流社会。他们租住在城市中的一座小别墅,窗外是茂盛的花园,陈芝秀时常在花园里散步,仿佛她真的找回了失去的自我和幸福。 然而,好景不长,随着1949年新政权的确立,赵忠清因其国民党的背景被捕入狱。这突如其来的变故彻底颠覆了陈芝秀的生活。赵忠清在狱中病重,由于条件恶劣,最终未能痊愈。陈芝秀接到噩耗时,整个人仿佛被抽空了所有力气,她意识到自己不仅失去了爱人,还将面临更加严峻的生存挑战。 无依无靠的陈芝秀被迫再次改嫁,这次她的丈夫是一名普通工厂工人,收入微薄,无法提供她过去那种优渥的生活。他们住在城郊的一个破旧小屋,屋内潮湿阴暗,远离了她曾经熟悉的光鲜世界。陈芝秀不得不开始做些零工来补贴家用,包括为富人家洗衣服、打扫卫生。她的手变得粗糙,面容因劳累和心灰意冷而日益憔悴。 晚年的陈芝秀经常独自一人走在杭州的街头,她的衣衫褴褛,眼神中透露出深深的疲惫和无奈。1964年的一天,她无意中得知女儿沙娜也在杭州从事教育工作。带着一线希望,她联系上了女儿,希望能够重修旧好。沙娜虽然对母亲的突然出现感到震惊,但在多次交流后,她决定原谅母亲,两人的关系有所缓和。 然而,对于儿子,情况却大不相同。儿子从未忘记母亲的离去给他带来的伤害。1979年,陈芝秀因心脏病突发被送入医院。在医院的病床上,陈芝秀回忆起自己曾经的选择,每一个画面都像针一样刺痛着她的心。临终前,她呼唤儿子的名字,但儿子未能来得及前来。陈芝秀带着未尽的愧疚和遗憾离开了人世。