声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文未已标注文献来源,请知悉。

黎笋,越南共产党史上极富争议的人物,一个打了胜仗,不过却输了和平的领导者。他的功勋与过失,就如同硬币的两面:一面是那宛如民族英雄般光辉的形象;另一面则是成为造成经济困顿之罪魁祸首的存在。

1986年7月10日,黎笋逝世,越南为他举行了国葬,表面风光,但在党内高层,已经酝酿着与他决裂的改革风暴。

黎笋自1960年代便成为越共实际上的领导人,在胡志明逝世之后,他顺利接班,进而成为越南劳动党(后改名为越南共产党)的总书记,此乃越战后期的最高决策之人。

他主导了北越以及南越解放阵线对于美国的战争,并且最终,赢得了这场持续将近二十年的流血冲突,实现了国家的统一,这便是他最大的功绩。

统一后黎笋强力推行极“左”的经济政策,较为急促地推进农业集体化进程,将南方的私人企业予以没收,全面实行计划经济,致使越南经济遭遇严重崩溃,民众的生活也陷入到了艰难的境地之中。

更要命的是,黎笋对柬埔寨红色高棉在越南边境所进行的骚扰感到不满,于是在1978年底发动了对柬埔寨的入侵战争,将波尔布特政权给推翻了。

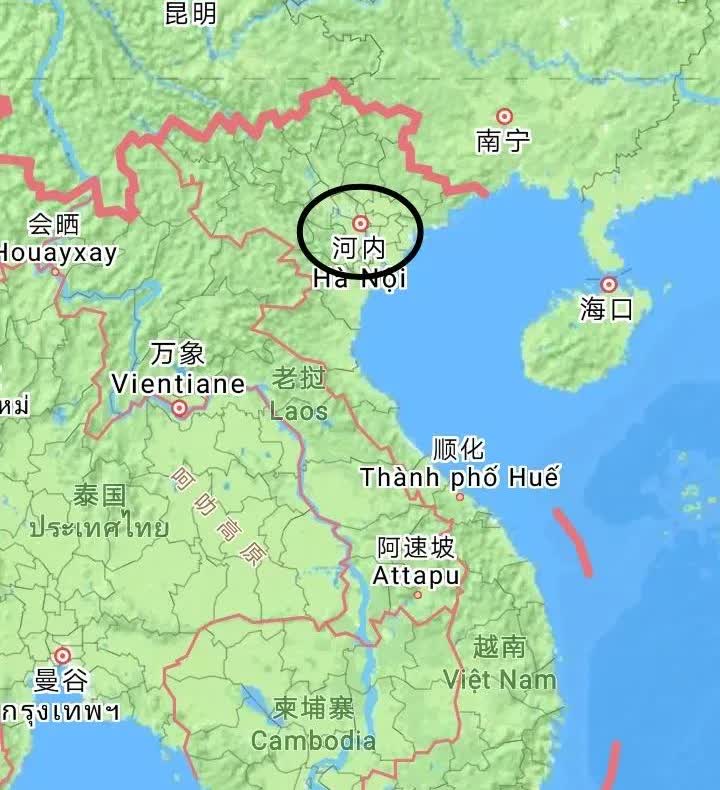

这一行动,轻易地把处在柬埔寨后面的国家——中国给激怒了。在1979年,中国坚决地对越南展开了边境自卫反击战,接着越南北部的好些省份都遭受了很严重的打击。

至此越南陷入多重困境:国内经济,崩溃;西方全面制裁;北方与中国,交恶;南方要维持对柬埔寨的占领,濒临崩溃边缘。

黎笋推行的强硬路线让越南在战后陷入全面孤立,经济几乎不可持续,这是越南人对他最大的不满。

黎笋去世的那一年,越南的人均GDP只有,约200美元,是亚洲最贫穷的国家之一,粮食短缺,物资匮乏,通货膨胀高达700%,经济濒临崩溃。

黎笋葬礼的花圈尚未完全枯萎之时,越共便开始全面地否定他的政策。新任总书记阮文灵大力推动“革新开放”这一举措,毅然放弃了黎笋所奉行的极左路线,转而走向市场经济的道路。

这场改革,类似于中国的改革开放,它允许私营企业存在,与此同时鼓励外资进入,还放松了,对农民的控制,使他们能够,自主经营,如此一来,便彻底扭转了,黎笋时代的经济政策。

外交上越南也开始,寻求与中国关系的正常化,并逐步从柬埔寨撤军,试图结束,国际孤立的状态,这些都与黎笋生前的政策,背道而驰。

越南人对黎笋的评价存有矛盾情况:一方面他身为民族英雄,带领着国家获得了独立以及统一;另一方面,其极其激进的路线几乎把战后越南的发展契机给破坏得一干二净。

在越南的官方历史里,黎笋被说成是“杰出的领导人”。不过跟胡志明的地位一对比,差别就特别明显了。胡志明被尊称为“民族之父”,还被大力地偶像化了。而黎笋呢,一般都认为他既是有贡献的,也有犯错误的时候,是这样一位领导者。

有趣的是,尽管官方不会公开地去批评黎笋,但是通过对其政策进行较为全面的否定,已然表明了对于他在历史上所处位置的实质评价。

越南民间对黎笋的评价更为直接。许多南方越南人认为,黎笋统一之后,对南方的“社会主义改造”是一场灾难,致使数十万人逃离,成为“船民”。

北方越南人则批评他在战后不思发展经济,反而发动对柬埔寨的战争和与中国交恶,使本就贫困的国家雪上加霜。

值得注意的是,越南的“革新开放”政策实施之后,越南的经济开始,十分快速地增长,从而成为了亚洲新兴的经济体,这愈发凸显出了黎笋路线的失败。

黎笋与越南的命运十分相似——赢得了战争,却差点输掉和平。是武将不是文官,善战不善治,这是越南人对他最普遍的评价。

如今的越南,已然与黎笋时代,大相径庭。拥抱市场经济,积极地融入全球化进程,改善与中国的关系,寻求与美国展开合作,这些通通都,是对黎笋路线的全然否定。

历史给了黎笋一个颇为残酷的评价:他的政治遗产,在他离世之后,便立刻被舍弃,不过这种舍弃,恰恰为越南的未来,带来了转机。

黎笋之死,成为了越南历史的一个转折点。越南人民以实际行动向世界表明,战时的英雄,不一定就会是和平时期的明智领导者。民族解放之后的建设,所需要的并非是意识形态,而是那种实实在在的务实精神。

这或许是对那些试图复制黎笋模式的国家和领导人最好的警示:战争的逻辑,与和平发展的逻辑截然不同,昨日的胜利公式,可能成为今日的失败根源。

※本文参考了以下权威资料和文献:

1.《越南革新三十年(上):回顾》,澎湃新闻,2018年4月9日。

2.潘金娥等著,《越南的革新及中越改革比较》,社会科学文献出版社,2015年5月。

3.刘英教授,《中国学者:越南党在国家革新过程中发挥了决定性、主导性的关键作用》,越通社,2025年2月11日。

4.《试析20世纪70年代中越关系剧变原因之苏联因素》,中国社会科学院近代史研究所,2012年。

5.《越南为何挑起对越自卫反击战?黎笋长子回忆揭开真相,多方制约》,网易新闻,2025年1月8日。

评论列表