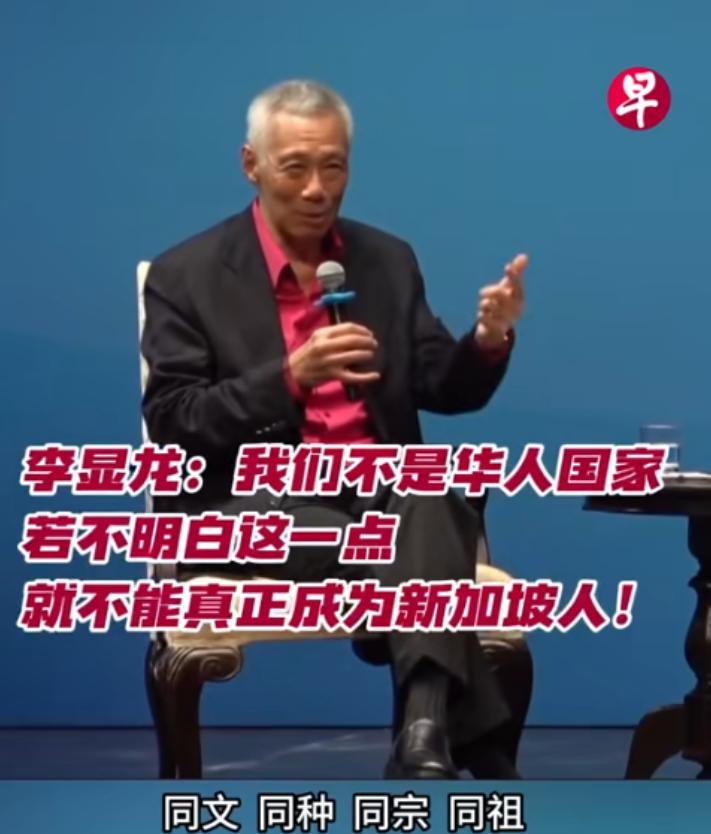

一位新加坡华人终于说了实话,他说:在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 新加坡是一个极为独特的国家,它既是亚洲的重要交通枢纽,又是全球化最深入的城市之一。表面上,新加坡似乎拥有鲜明的华人特征,70%以上的居民都有华人血统,街头随处可见中文标识,甚至新加坡政府也曾推行“讲华语运动”。 当我们深入观察,会发现新加坡人对自身身份的认同远比想象中复杂。尽管血缘上与中国有着紧密联系,但绝大多数新加坡华人首先把自己看作“新加坡人”,而不是“中国人”。 这种身份认同的转变,既是历史、地缘与现实利益共同作用的结果,也揭示了一个小国在全球化浪潮中生存的理性选择。 新加坡地处马六甲海峡要冲,南北夹在马来西亚和印尼之间,自然资源匮乏,几乎一切都依赖进口。从建国初期开始,新加坡政府就把“生存”摆在最优先的位置。李光耀时代确立的国家战略,就是务实、理性、保持中立。 为了避免引起周边马来国家的疑虑,新加坡在政治上刻意淡化“华人国家”的标签,强调“多元民族、人人平等”。 这种政策在几十年间潜移默化地影响了几代人,让“国家认同”逐渐凌驾于“种族认同”之上。对许多新加坡年轻人而言,中国是一个遥远的大国,可能是祖辈的故乡,但却不是他们的归属,他们更愿意把自己视作全球公民、东南亚的一员。 这种认同转变不仅是政治策略,也深刻影响了文化心态。新加坡在建国初期就面对一个现实问题:马来人占邻国多数,而新加坡内部华人占多数,如果政府过度强调华人血统,势必引发周边国家警惕,甚至激化民族矛盾。 为了长久安定,政府不仅在语言政策上推行双语制,还不断强化新加坡建国史、民族融合史的教育。 华文在学校里主要作为交流工具教授,而不是作为文化身份的象征。孩子们学会华语是为了能与爷爷奶奶沟通、为了在商业中多一门语言,而不是为了追溯中华文化的根源。 中国历史、哲学、文学,在新加坡课堂上的比重很小,更多被替换为东南亚历史、新加坡独立故事。这种教育导向让年轻一代对“血统”“祖国情怀”缺乏强烈感受,春节在他们眼中更像是一种节庆活动,而非血脉相连的文化仪式。 与此同时,新加坡的经济发展高度依赖国际贸易,这进一步塑造了“利益优先”的思维模式。新加坡与中国的关系,更多是一种双向的商业往来。对新加坡企业家来说,中国是一个庞大的市场,是低成本的供货地,也是投资机会之所。 但这种联系更多停留在经济层面,很少上升到情感共鸣。年轻一代在成长过程中耳濡目染,把商业关系看作纯粹的供需交换,对中国的政治、社会、文化议题不感兴趣,除非这些议题与他们的房价、物价或收入直接挂钩。 更重要的是,新加坡是一个深度国际化的城市国家,它是亚洲最重要的金融和物流中心之一,汇聚了大量跨国公司、外国精英和国际机构。 年轻人从小接受英文教育,主流媒体以英文为主,文化消费多以欧美作品为主流。他们追随好莱坞电影、欧美流行音乐、国际体育赛事,对中国影视剧和文化产品的兴趣相对有限。 西方文化的审美和价值观占据了他们的日常生活,对个人自由、生活品质、全球视野的推崇,进一步削弱了他们与中国的文化情感联系。在这种氛围下,“我是新加坡人”成为一种理性且自然的选择,而不是刻意疏远中国。 这种现象并不是对中国的敌意,而是一种现实的身份建构。新加坡华人并没有否认自己的血统,而是把血统放在次要位置,把国家认同放在首位。 这种做法让新加坡得以在多民族社会中保持稳定,在国际政治中灵活周旋。对于中国来说,这也是一种值得理解的现实:在全球化时代,血缘和文化的纽带正在被重新定义,国家利益和身份认同逐渐成为个体行为的决定性因素。 如何在尊重海外华人认同选择的同时,建立新的文化联系和情感纽带。中国的软实力建设,不应只停留在传统文化输出,而应更多考虑如何让海外华人感受到现实利益和价值认同,比如教育合作、创业机会、文化交流的平等性和现代性。 只有当这种联系是开放的、互利的、尊重差异的,海外华人才可能愿意在情感上保持某种连接。