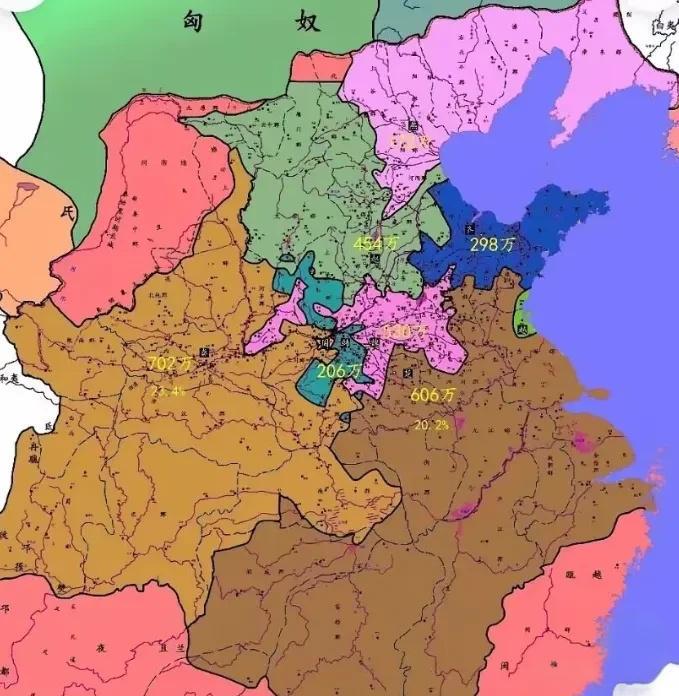

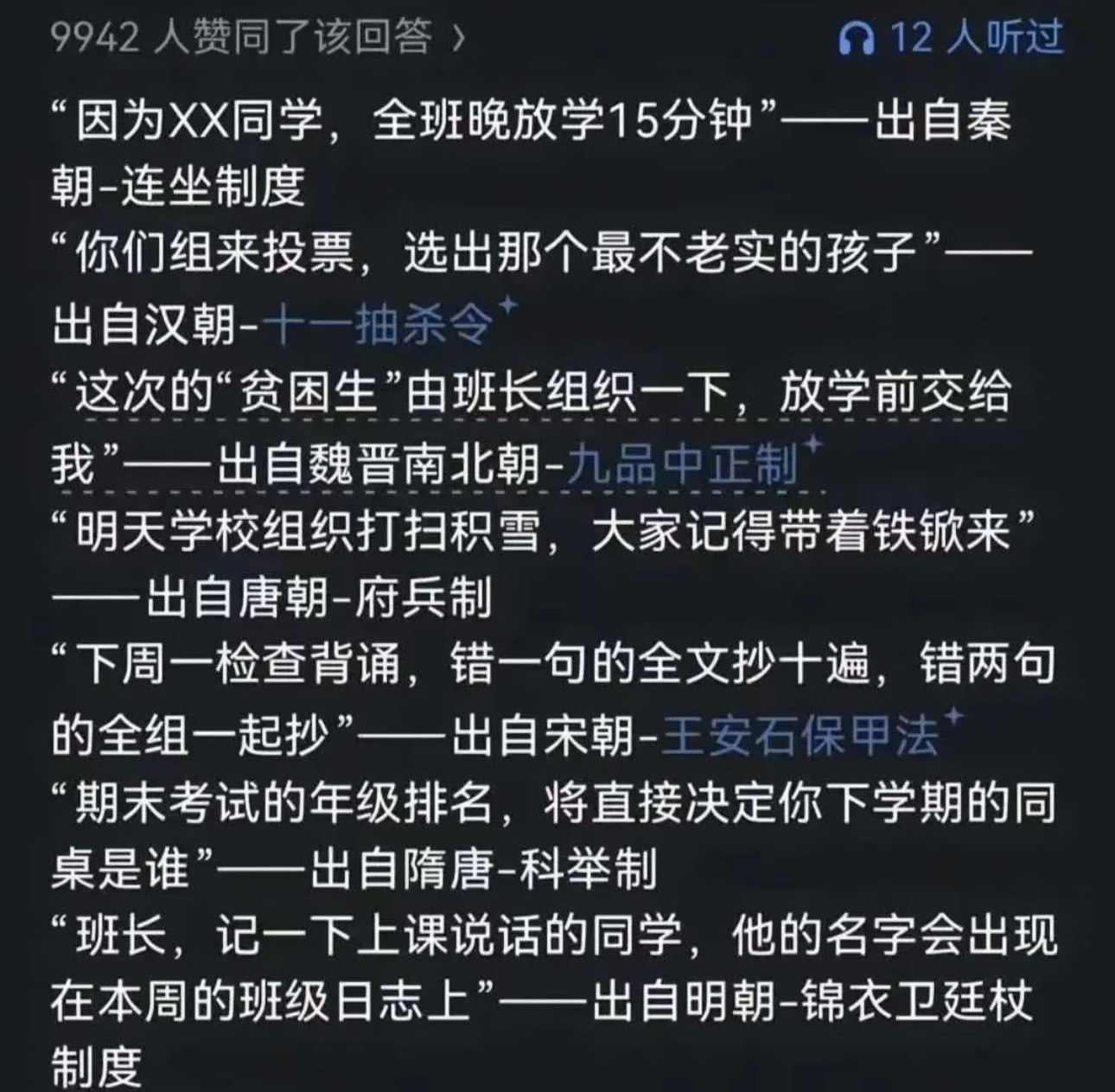

韩国现在到底后不后悔“放弃汉字”的决定? 1948年韩国建国后推行的《韩文专用法》,就像一把锋利的文化手术刀,硬生生将汉字从政府公文、街头招牌乃至历史书中剔除。到1970年朴正熙政府全面废除中小学汉字教育时,公共场所的汉字用量已骤降至不足5%。这场轰轰烈烈的"文字革命"背后,是民族主义对文化脐带的决绝切割,却没想到切断的不仅是文字,更是通往历史深处的钥匙。 当年韩国人放弃汉字时,大概没料到会引发如此严重的"文化失语症"。韩语中约70%词汇是汉字词,废除后同音异义词泛滥成灾——"사과"在菜单上是苹果,法庭上却成了道歉;"유도"既指柔道运动,也指诱导犯罪。 更尴尬的是,当年轻人面对《东医宝鉴》等古籍时,竟需要中国学者帮忙翻译自家祖先的智慧。首尔大学调查显示,85%的中学生读不懂祖父母用汉字写的信件,这种文化断层比任何政治宣言都更具讽刺意味。就像把家族相册里的老照片全部换成马赛克,表面干净了,记忆却支离破碎。 韩国社会对汉字的矛盾态度,在身份证上体现得淋漓尽致——法律要求必须标注汉字姓名,但教育系统却长期禁止教授书写。这种分裂催生了荒诞的"汉字文盲"现象:年轻人能说出"韩国"的汉字发音,却写不出对应的"韓國"二字。 三星等大企业招聘时,持有"汉字能力资格证"的应聘者能获得加分,这种实用主义倒逼让汉字教育逐渐回潮。2009年20位前总理联名上书要求加强汉字教育,2015年小学课本重启汉字标注,2025年教育部门新增300个汉字词汇——这些政策转向,无声诉说着当年"去汉字化"的矫枉过正。 如今走在首尔街头,能看到耐人寻味的文化景观:明洞商圈的霓虹灯全是韩文,但仁寺洞的茶馆招牌仍保留着汉字题额;年轻人用手机输入法打韩文,但爷爷辈的身份证上赫然印着汉字姓名。 这种割裂感在历史领域尤为明显——研究高丽王朝文献需要中国学者协助,解读朝鲜王朝奏折得靠日本汉学家。韩国国立国语研究院不得不承认,现代标准韩语中85%的高频词源于中古汉语,这种语言基因岂是几道行政命令能抹去的? 当韩国网友在论坛争论"该不该恢复汉字教育"时,有个高赞回答很精辟:"我们不是要回到过去,而是找回被自己弄丢的文化密码。"就像那个经典笑话:韩国人把"汉城"改名为"首尔"后,发现旅游手册上还是写着"Seoul(汉城)"。 这场持续半个多世纪的文字拉锯战证明,文化认同可以靠政策强行塑造,但文化记忆终究会以最意想不到的方式回归。或许韩国人现在最深的后悔,不是当年该不该放弃汉字,而是放弃时没给自己留条回来的路。