楼市风向标城市,上海,又迎来重磅新规!

9月26日,上海规划与自然资源局发布关于《关于进一步促进本市住宅品质提升的规划资源若干意见》的通知。

内容涵盖城市设计、环境品质、建筑功能等5大类、17个具体的细节,全面系统地为上海住宅品质提升指出新的方向。

这是一个城市在住宅产品层面最顶层的设计,未来上海的“好房子”也更有规范可依。

上海住房新规落地后,一线城市已全部调整放宽计容规范,企业建设高品质住宅的积极性提高,最终的利好也将落到购房者身上,新房的产品品质将明显提升,未来居住舒适度将全面升级。

新规提出了细致明确的要求,阳台、架空层、建筑立面等计容标准都有了新的变化,这些变化背后直接指向了舒适度和得房率,这是对购房者而言实实在在的利好。

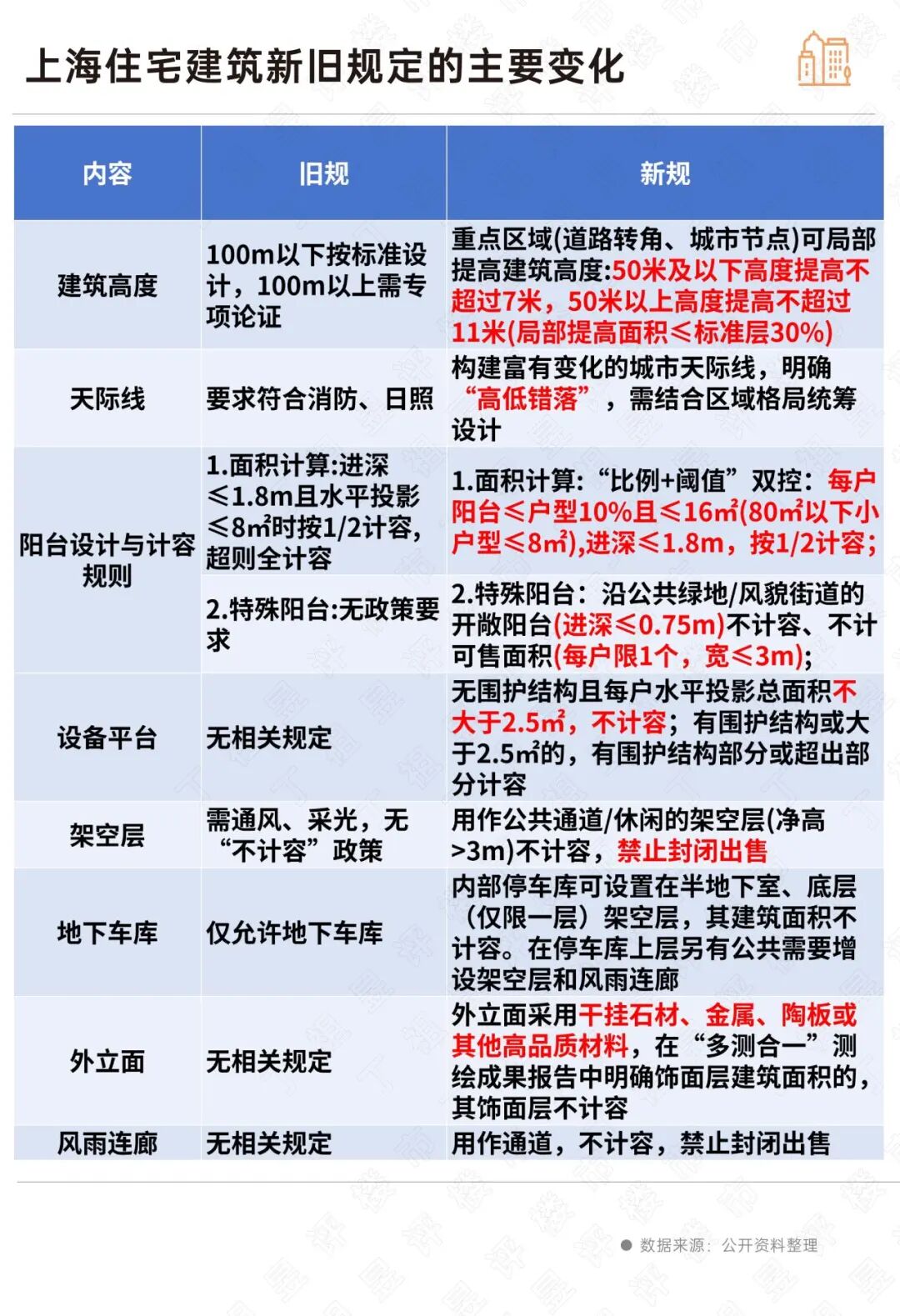

首先,新规回应了市场对大阳台的需求。以前房子要求阳台面积不超过8平米,进深不大于1.8米,按照一半计容,新规是按照“比例+阈值”双控,每户阳台(含封闭式阳台)不超过户型的10%,且不超过16平方米,进深不超过1.8米,按照一半计容。

以140平米的户型为例,按照过去不超过8个平米算一半面积,相当于送了4平米;新规后阳台可以做到14平米,算一半面积相当于送了7个平方,赠送面积比之前多了3个平米。

另外,新规明确沿公共绿地、广场河流、风貌街道等地区,可以设计进深不超过0.75米带围护结构的开敞阳台,宽度不得大于3米,且每户仅可设置一个。

对于购房者而言,阳台面积更大了,而且还多了赠送面积,得房率更高了,一些符合条件的项目还可以实现“三阳台”,无论是通风、采光还是与户外交互,阳台的功能将进一步拓展,客户能够得到更多的实惠的同时,可以住得更舒适。

除此之外,建筑的外立面、架空层和风雨连廊将不再影响得房率。

新规明确,建筑外立面采用干挂石材等高品质材料,在“多测合一”测绘成果报告中明确饰面层建筑面积的,其饰面层不计容;用作公共通道/休闲的架空层、风雨连廊不计容。

这个变化最重要的意义是,在鼓励房企进行高品质建设的同时,不会影响到得房率。比如过去很多企业不愿意做石材干挂,主要原因就是容积率从外墙算起,最终导致得房率进一步下滑。

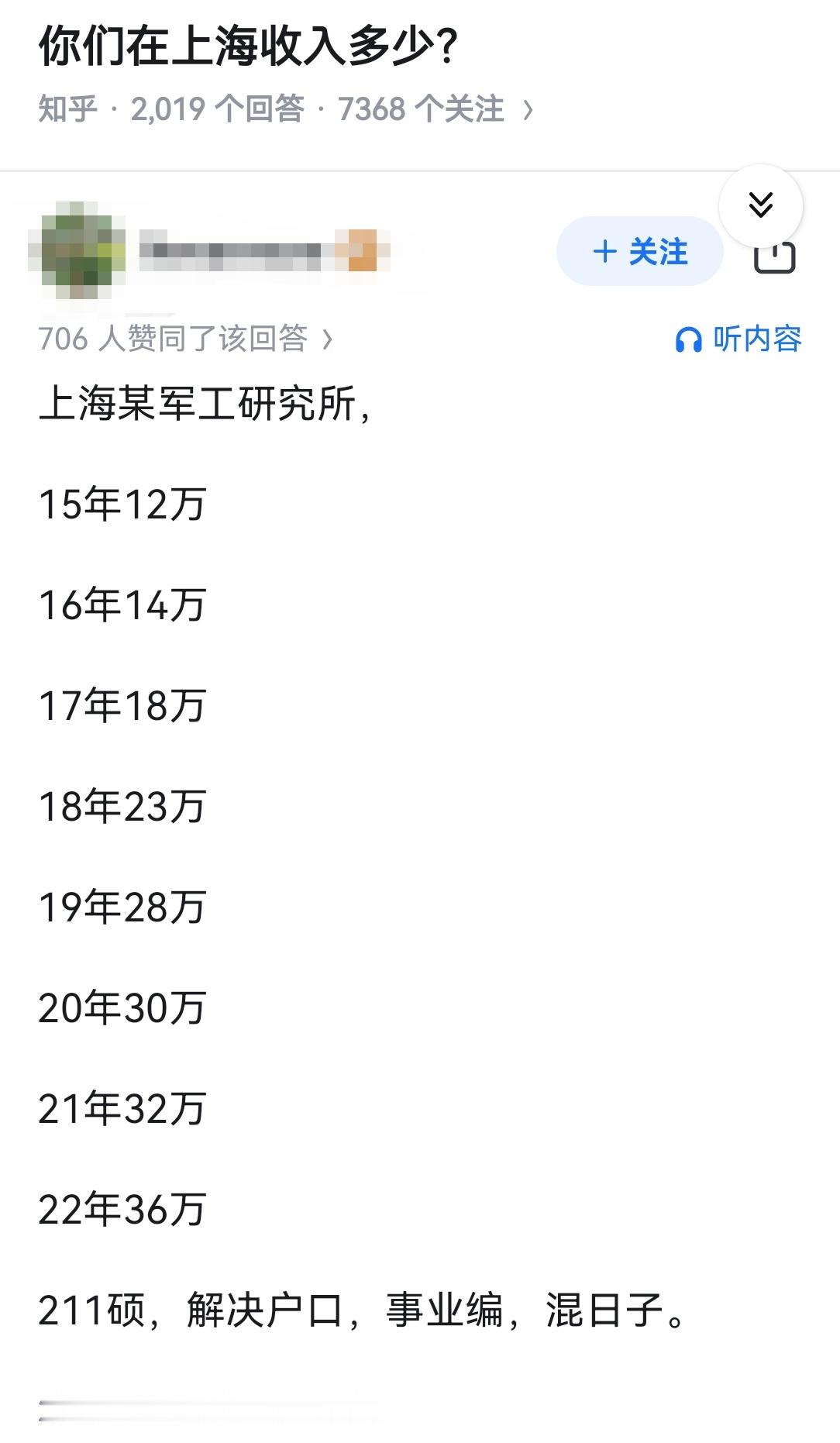

实际上,过去上海的建筑规范较为严格,客观上降低了住宅得房率,近两年上海新房得房率普遍在75%左右。新规之后,上海新房得房率将迎来明显改善。

对于开发商而言,新规为企业转向高品质建设提供了指引和激励。

首先,新规明确采用干挂石材、金属、陶板等高品质外立面材料,其饰面层建筑面积不计入容积率,过去因外立面计容导致房企不愿牺牲可售面积而投入成本,新规后开发商使用高品质外立面的经济成本大幅下降,将极大推动干挂石材等高端建材在住宅项目中的普及。

重庆某高端项目建筑底座部分采用干挂石材

同时,激励房企打造共享空间,多高层住宅底层设置架空层、风雨连廊用作通道、布置景观小品、居民休闲设施等公共用途的,其建筑面积不计入容积率。

另外,新规强调小区内部停车库可设置在半地下室、底层(仅限一层)架空层,其建筑面积不计入容积率。如果在车库上面再设置不封闭的架空层、风雨连廊,也同样不计入容积率。也就是说,未来地下车库可以设计在一层架空层里,一场全新的空间革命即将到来。

苏州某项目打造的首层架空层车库示意图

整体来看,政策通过“不计容”,推动房企品质建设的成本降低,使得投入资源做好设计从过去的“经济负担”变成了提升产品溢价和品牌价值的主动选择。

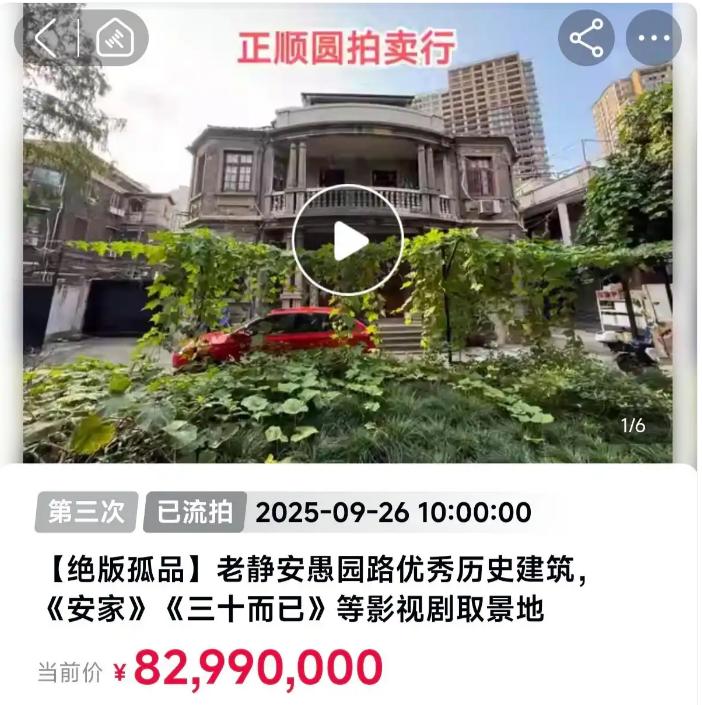

另外,重点区域(道路转角、城市节点)可突破限高,对有意利用风貌区、江景、河景、公园绿景等城市景观,打造眺望城市天际线的稀缺产品的开发商来说是一大利好。

2025年首次将“好房子”写入《政府工作报告》,住建部发布“好房子”国家标准《住宅项目规范》,并于5月1日正式施行。全国多省市相继出台文件,针对新建住宅的建筑设计规范进行优化调整。

一线城市中,广州、深圳、北京、上海都已出台相关政策调整。

核心是支持高品质住宅开发建设,在同样产权面积下,通过优化计容标准来提升项目的实得面积和产品品质。

新规产品在市场中的表现如何?

可参考的是率先发布容积率新规的广州,已入市的70余个新规产品中,整体认购去化率水平优于常规产品。

不过,新规产品也面临一些挑战,比如广州、成都和福州已出现部分新规产品影响旧规产品的销售,由于新规产品过高的赠送面积,使得存量的旧规产品在市场中失去了“话语权”。

在这一方面,上海新规也收紧了监管口径,并对过去常见的违规“偷面积”的情况进一步规范,例如对设备平台进行了严格限定(无围护结构且面积不大于2.5平方米才不计容)。

未来在落地实施过程中,还需要结合实际情况和遇到的挑战进一步平衡优化。

此次文件出台标注着上海住宅品质提升工作进入规范化、标准化的新阶段,“好房子”这一概念也转变为具有强制约束力的标准,可以预见上海将迎来新房市场产品力集体爆发。

实际上,以上海为代表的城市住宅建筑规范调整,已蔓延至全国并成为普遍的趋势。过去房企通过模糊处理增加赠送空间以吸引购房者的方式将难以为继,未来房企之间的竞争更多是产品力的比拼,是转向生活场景的优化、科技赋能的深化以及服务配套的完善等多维度的综合价值竞争。

![[点赞]“我放一辈子房子也是我的!”1993年,上海一富商花276万买6套别墅](http://image.uczzd.cn/3888036689804149067.jpg?id=0)

评论列表