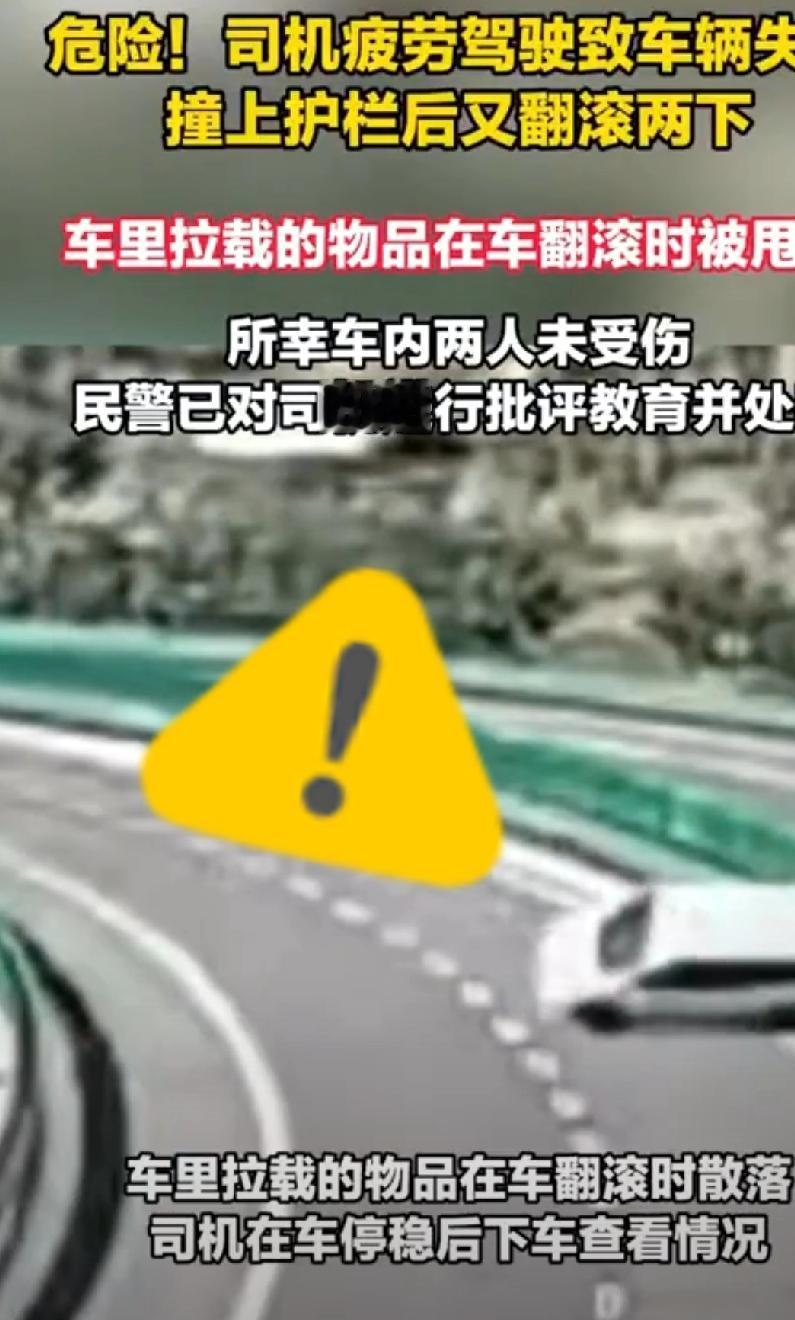

智驾翻车现场:犯困时把命交机器,比翻车更蠢的是信了“解放双手” 银昆高速上的一声巨响,又撕开了智能驾驶的“安全假象”。一司机因长途驾驶犯困,索性开启智驾模式放任自己,结果车辆失控翻滚一周撞上护栏,只剩变形的车身和满地碎片诉说着后怕。这场事故哪是机器失灵,分明是司机把“辅助”当成了“代驾”的致命误判。 类似的悲剧早已不是个例。大广高速上,司机开着智驾睡过隧道,车辆跑偏侧翻;南京高速上,酒后开启辅助驾驶的驾驶人睡梦中撞向收费站,车毁人伤;武深高速上,分心的司机因未能及时接管偏移的智驾车,径直冲向山体 。这些事故都指向同一个荒诞现实:太多人被车企“高阶智驾”“城市领航”的宣传迷了眼,忘了市面上所有量产车的智驾都还停留在L2级——这只是“辅助”,不是“自动驾驶”。 更讽刺的是技术宣传与现实的割裂。车企敢在广告里拍驾驶员化妆、玩手机的画面,却不会直白告诉你,AEB功能在复杂路况下可能失效,NOA系统识别不了突发施工改道,即便是多激光雷达版本,也难预判跨线变道的风险。就像问界M9事故中,智驾系统直到撞击前才仓促减速,终究慢了人类老司机的预判半拍。可这些技术局限,在“解放双手”的噱头面前,早被藏得严严实实。 公安部早已明确:即便开着智驾,司机也对安全负主体责任,“脱手脱眼”可能面临刑事追责 。可总有人抱着侥幸,觉得“机器比人靠谱”。殊不知,智驾系统本质是“执行者”,它能处理标准化路况,却解不了突发状况的“题”;能发出报警提示,却替不了分心司机的“眼”和“手” 。就像宁夏这起事故,机器没读懂司机的困意,更扛不起生命的重量。 如今工信部已在推进新规,要求智驾系统对“手离方向盘、视线跑偏”自动报警退出,但技术约束终究是最后防线。真正的安全从来不在算法里,而在司机的清醒里——智驾能帮你控速避障,却不能替你保持专注;车企能堆硬件参数,却给不了100%的安全承诺。 高速上的翻滚声该敲醒所有人:智驾是“助手”不是“替身”,犯困时该进服务区休息,而不是把命交给机器。毕竟再先进的系统,也救不了想当“甩手掌柜”的人。

评论列表