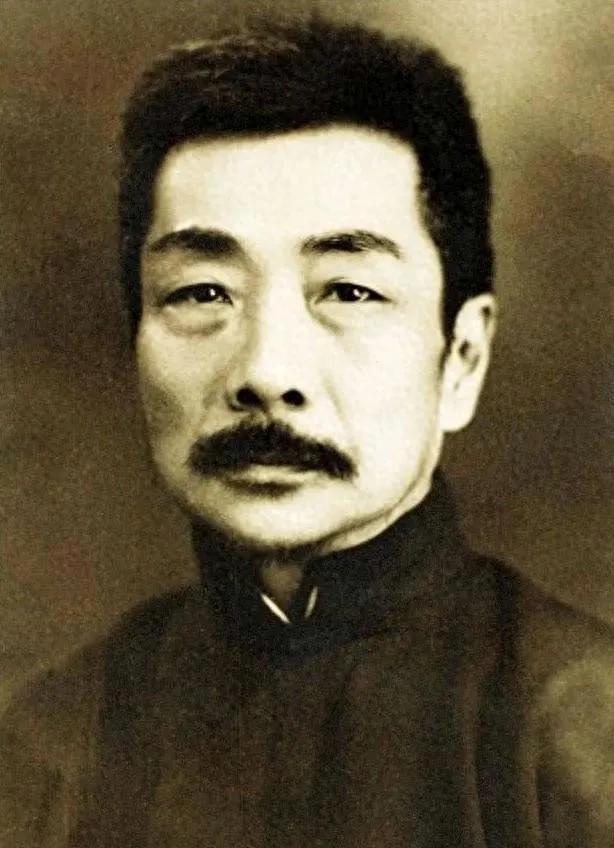

鲁迅正在开会,特务突然闯了进来,问,谁是鲁迅?鲁迅淡淡的说,我们这里没人叫鲁迅。特务说,你叫什么?鲁迅说,我叫周树人。于是特务悻悻的走了。 【消息源自:《文史杂志》2005年第3期,郑奠先生回忆录整理】 在那个年代,有些名字是不能随便叫的,比如“鲁迅”这两个字,在有些人耳朵里,它不是名字,是一把刀,是一张通缉令。1928年的杭州,西湖边的楼外楼饭庄,一盘西湖醋鱼刚上来,香气勾人,但饭桌上的几个人,心里却绷着一根弦。当时国民党的清党搞得腥风血雨,左翼文人就是头号靶子,鲁迅的文章篇篇都像子弹,打得太多人脸疼,他的名字早就挂在了特务的黑名单上。 那天请客的是许广平的老师郑奠,本意是让鲁迅和许广平来杭州躲躲上海的风头,散散心。可谁都知道,这世道没有真正的清净地。饭吃到一半,楼梯口传来一阵杂乱又沉重的脚步声,不是食客上楼的动静,倒像是来抓人的。门“哐”地一声被推开,两个穿长衫的汉子闯了进来,贼眉鼠眼地扫了一圈,目光最后落在了鲁迅这一桌。领头的那个粗着嗓子问:“谁是鲁迅?”空气瞬间凝固,郑奠和许广平的心都提到了嗓子眼,许广平的手死死攥着杯子,指节发白。 全场的焦点,那个叫“鲁迅”的男人,却跟个没事人一样,慢悠悠地放下筷子,抬起头,眼神平静得像西湖的水,淡淡地回了一句:“这里没有叫鲁迅的。”特务愣了一下,显然没料到是这个反应,又指着他追问:“那你叫什么?”他答得更干脆:“我叫周树人。”这两个名字,一个是捅破天的笔,一个是安身立命的壳。特务们面面相觑,他们接到的命令是抓捕思想激进的“鲁迅”,可眼前这个自称“周树人”的中年人,看着就是个教书先生,毫无杀气。他们嘀咕了几句,没找到茬,只能悻悻地走了。 一场要命的危机,就这么被三个字给化解了。但这事远没结束,它只是那个高压时代的一个缩影。鲁迅根本不是电视剧里演的那种莽撞英雄,他懂得怎么跟狼周旋。用“鲁迅”这个名字,他把自己的文字变成了一支军队,冲锋陷阵,揭露黑暗;而回到生活中,他就是周树人,一个需要保护家人的普通人。这不仅仅是智慧,更是一种生存策略。他出门总是绕着小路走,行李里塞满用各种笔名发表的书,就是为了迷惑那些像影子一样跟着他的特务。 其实,楼外楼这次饭局,只是他无数次与危险擦肩而过中的一次。真正的压力,是无形的。国民党虽然没有公开通缉他,但暗地里的监视从未断过。他在上海景云里的家门口,总有可疑的人在晃悠。1931年,他的学生柔石等五位青年作家被秘密杀害,那段日子,他只能躲在日本朋友内山完造的书店里避难,白天是书店老板的朋友,晚上才敢点灯写那些要命的杂文。他的笔,一刻也没停下,因为他知道,一停下,那些死去的人就白死了。 他的一生,就是一场战争,一场用笔对抗枪炮的战争。他用十几个笔名,像游击队员一样在敌人的报刊上埋下思想的火种。他明知自己肺病缠身,医生让他戒烟,他却抽得更凶,因为思考和写作的痛苦,远比病痛更折磨人。他创办木刻讲习会,教年轻人在木板上刻出时代的呐喊,因为他知道,思想的传承比个人的安危更重要。 直到1936年他去世,那些特务也没能真正抓到“鲁迅”。他们可以监视周树人的行踪,却永远无法禁锢鲁迅的思想。周树人这个名字,最终被刻在了墓碑上,而“鲁迅”这个名字,却刻在了几代中国人的骨头里。那些想用暴力让他闭嘴的人最终发现,他们可以杀死一个叫周树人的肉体,却永远也抓不住那个叫鲁迅的灵魂。