浙江张女士花了240元,本以为买到了一罐奶粉,结果快递拆开一看,竟然是21个空奶粉罐子。她急忙联系卖家:“我要买的是奶粉,不是罐子。”卖家却回复:“介绍就在那里,你买错和我有什么关系。”当张女士要求退货退款时,不仅遭到拒绝,还因为愤怒骂了卖家两句,被直接拉黑,钱退不回来,货退不了,买卖僵在了那里。 9月3日,张女士的女儿才两个月大,母乳和奶粉混合喂养,奶粉是生活必需品。她在二手平台看到有人卖“奶粉”,标价240元,就毫不犹豫地下单。收到快递后,她满心欢喜,却在打开的那一刻傻了眼——一箱子摆放整齐的奶粉罐,但全部是空的。她仔细数了数,一共18个大罐,3个小罐,没有一罐有奶粉。 张女士质问卖家:“我买的是奶粉,你怎么发空罐子?”卖家理直气壮:“介绍写得很清楚,是奶粉罐,可以做手工小沙发、收纳罐,能装五谷杂粮。”张女士这才发现,自己下单时粗心了,没有仔细查看商品详情。可问题在于,240元的定价远远高出普通空罐市场价格,平台上几块钱一个罐子很常见,几乎没人会花这么多钱买一堆空罐。 她想退货退款,卖家拒绝后,她一气之下骂了卖家几句,对方直接把她拉黑。无奈之下,她向平台申诉,结果平台“小法庭”开启了类似仲裁的程序。15名评审中,有15人支持卖家,2人支持买家。平台最后裁定:卖家不退货,货款打给卖家。张女士彻底懵了,她不仅没得到奶粉,反而花240元买了一堆用不着的空罐。 从平台反馈的理由看,卖家确实在商品说明中写了“出售空奶粉罐”,但表达方式模糊,容易让人误解。尤其是,张女士购买时还和卖家有对话:“还有多少罐,正品的话我全要了。”卖家回复:“都是正品,我回去包一下,小罐子也要吗?”这种语境下,确实会让普通消费者以为是奶粉而不是罐子。 张女士的处境,引发了公众讨论。有网友认为,她太轻信便宜,想用200多元买几十罐奶粉,本身就不现实;也有人指出,卖家标价虚高,文案存在引人误解之嫌,存在规避责任的嫌疑。 从法律角度分析,这件事涉及《消费者权益保护法》第20条第1款的规定:经营者提供商品或服务时,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。虽然卖家标注了“奶粉罐”,但未在显著位置进行清晰提示,也没有避免与“奶粉”产生混淆,这种模糊描述可能构成对消费者的误导。 此外,《民法典》第509条规定,合同应当遵循诚实信用原则。当消费者基于错误理解而订立合同,如果这种错误是由对方的提示不充分造成的,可以主张撤销合同。《民法典》第147条同样指出,因重大误解订立的合同,当事人有权请求撤销。本案中,张女士的误解具有合理性,卖家的描述方式存在诱导因素,因此她具备主张合同撤销的法律依据。 退一步说,即便平台“小法庭”判定买家责任更大,现实情况也显示,卖家定价240元,远超市场平均,属于显失公平交易。依据《民法典》第151条,一方利用对方处于误解状态订立合同,损害对方权益的,受损方可以撤销合同。张女士完全可以依据此条款,向法院提起诉讼,而不仅仅依赖平台仲裁。 这件事也折射出一个社会现象:在二手平台、闲置市场中,部分商家通过模糊宣传、故意混淆概念来吸引下单,消费者一旦粗心,就可能掉入陷阱。张女士买空罐事件不是孤例,曾有消费者花数百元购买“手机模型”“体验版商品”,结果收到的是无法使用的样品或摆设。法律对此的态度是明确的:商品信息应当真实、全面、显著,否则就是侵犯消费者知情权。 另一方面,本案也体现出消费者自身的责任。张女士确实在下单时没有仔细阅读详情,轻信“捡便宜”的心理让她忽略了风险。法律强调权利与义务对等,消费者在享有退货、退款、维权权利的同时,也负有仔细阅读商品信息、理性消费的义务。 最终,平台为缓解争议,补偿了张女士120元。虽然钱只拿回一半,但她依旧不甘心。她愿意承担运费,把罐子退回去,却因被卖家拉黑而无法联系,这也说明,单靠平台内部仲裁,往往难以彻底解决纠纷。 如果张女士继续维权,途径有三:一是向市场监管部门投诉,主张卖家涉嫌虚假宣传;二是通过消费者协会介入调解;三是直接提起民事诉讼,主张合同因重大误解而撤销,要求卖家退货退款。 客观来说,这起240元买空罐事件,看似小额纠纷,卖家介绍的很详细,如果不是张女士粗心大意,没仔细看,也不会出现后来的事情。这也提醒消费者在网购时要仔细核对信息,否则出现损失最大的受害者还是消费者本身。

![阴阳怪气的卖家[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/10342417112145198606.jpg?id=0)

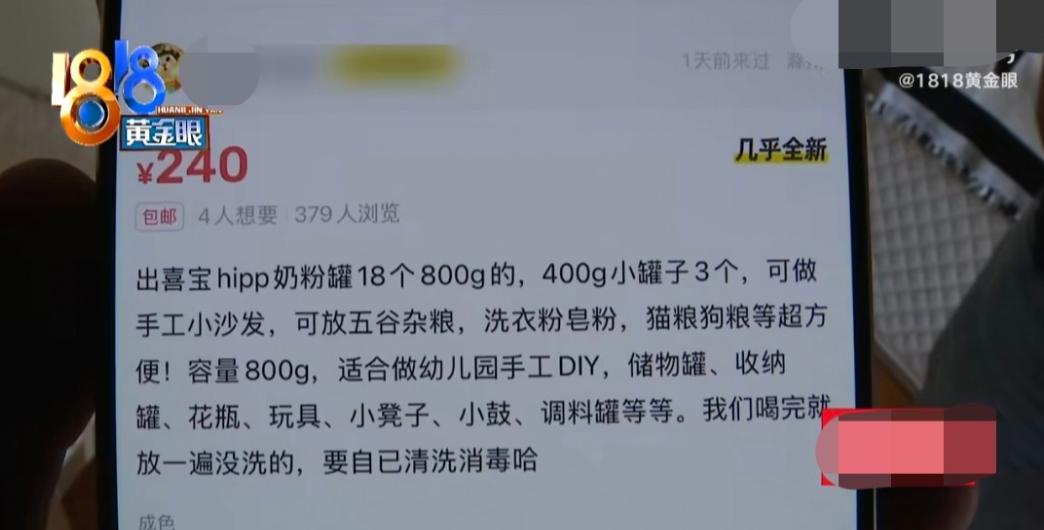

评论列表