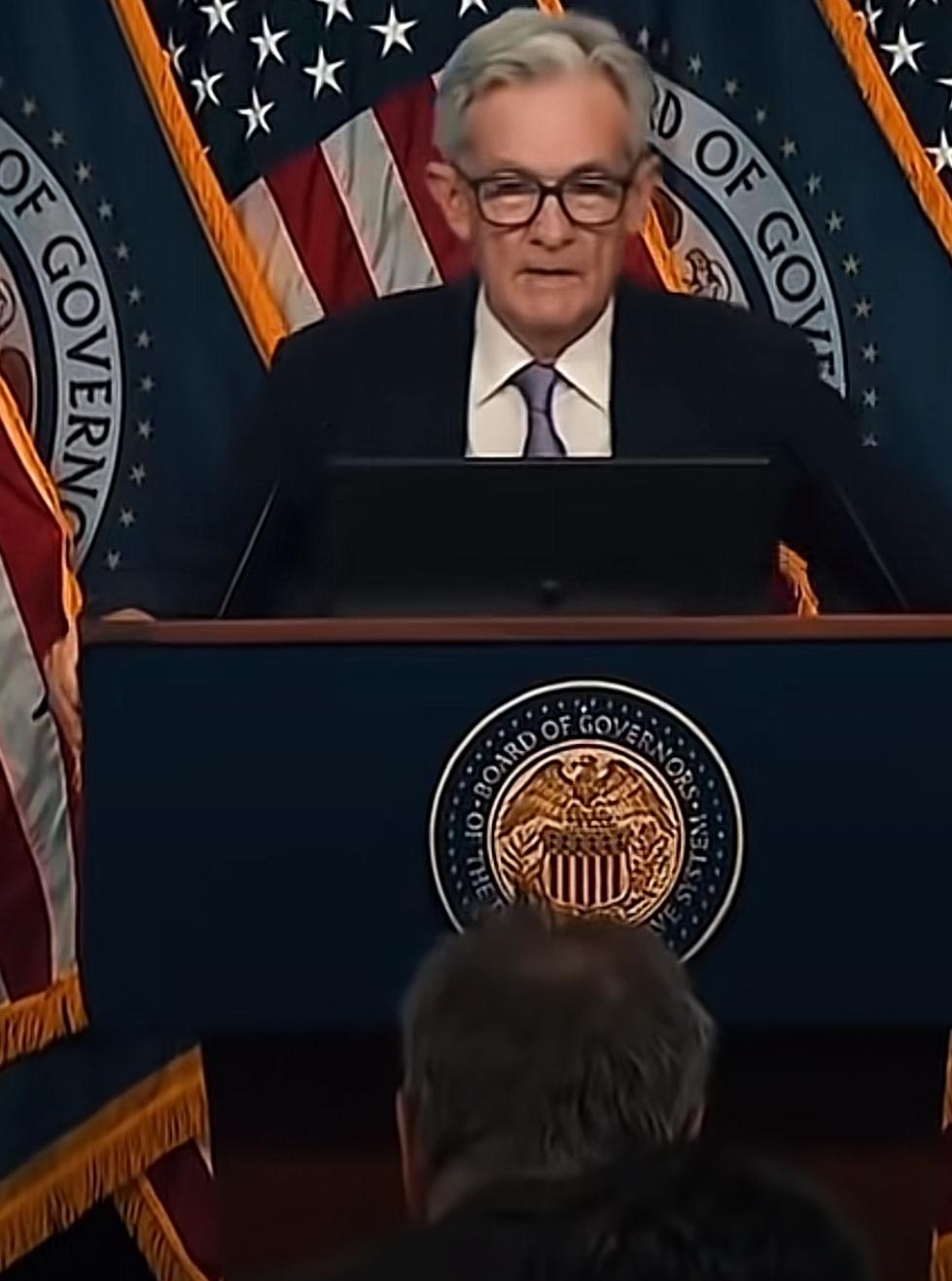

美联储主席宣布了!9月18日凌晨,美联储主席鲍威尔宣布降息25个基点,这是他们今年第二次降息。 这次降息决定,美联储内部出现了明显分歧,10位有投票权的委员中,有3人投了反对票,其中两位认为应该维持利率不变,另一位则认为应该更大幅度降息0.5%。 这种意见分裂的情况,在近几年的美联储会议上相当罕见,这说明专家们对美国经济现状的判断,存在着不小差异。 虽然宣布降息,但鲍威尔随后的讲话却出乎市场意料,他将这次降息定义为“中期调整”,并特别强调美国消费强劲、就业市场稳健。 这种做法被市场称为“鹰派降息”——虽然采取了降息行动,但语气却比预期强硬,好比一个人说:“我可以帮你,但没必要帮太多,” 根据美联储公布的预测图,多数官员认为今年可能不会再进一步降息,到2020年或许还有一次降息空间,这个信号让期待更多降息的市场感到失望。目前美国失业率处于历史低位(3.7%),通胀水平也接近目标,但制造业数据已经开始下滑,全球贸易局势仍然紧张,美联储此举像是“未雨绸缪”,在雨还没下时提前准备一把伞。 与世界其他主要央行相比,美联储选择了一条中间道路,欧洲央行9月已经进一步降息,日本央行也暗示可能宽松,美联储既回应了市场期待,又没有承诺会继续降息,显得格外谨慎。 美联储的决定会影响全球资金流向,降息通常有利于股市,但这次鹰派表态反而让股市承压,同时,美元走强可能让新兴市场面临资本外流压力。 对中国而言,美联储按兵不动的态度实际上为我们提供了更多政策空间,不必过度担心资本外流,可以更专注于国内的经济结构调整。 美联储这次“鹰派降息”反映了其在市场预期与政策独立性之间的艰难平衡,在信息高度透明的时代,市场往往已经对央行政策形成了强烈预期,甚至某种程度上“绑架”了决策,鲍威尔试图打破这种预期,强调美联储的独立性,值得肯定。 但这种沟通方式犹如走钢丝,风险不小,过于强硬的表态可能让降息效果打折扣,特别是在全球经济增长放缓的背景下,美联储的乐观判断可能需要更多数据支持。 更值得思考的是,传统降息工具在当今经济环境中的效果已经不如从前,低利率政策刺激实体经济的效果减弱,反而可能推高资产价格,加剧财富不平等,央行可能需要寻找更创新的政策工具。 对中国来说,美联储的相对稳定为我们创造了难得的窗口期,我们可以更加专注于供给侧结构性改革,实施精准的货币政策,而不必盲目跟随全球降息大潮。 未来几个月,美联储将继续在数据依赖和风险预防之间寻找平衡,但如果全球经济增长进一步放缓,鲍威尔可能不得不改变策略,转向更加宽松的政策,这种灵活性,或许是当代央行面对复杂经济环境时最珍贵的资产。