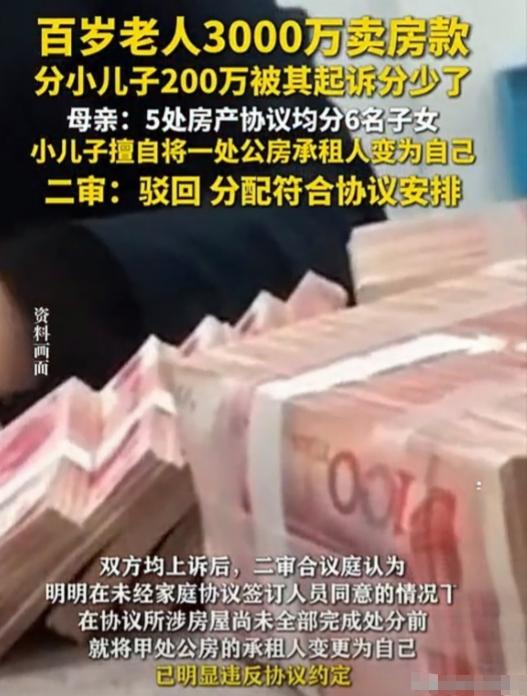

“白嫖上瘾!”上海一位百岁老人在老伴离世后,将3000万售房款各分给子女400万,唯独给小儿子200万。小儿子不满起诉要求重分。老人当庭反驳,指责其早已私占一套公租房,实属贪心。但更意外的是,这场母子对簿公堂的纠纷,一审和二审法院给出了完全相反的判决! 在上海,一份原本为了锁住亲情的《家庭协议》,最后却成了一把家庭法庭的钥匙。故事主角乃百岁高龄的李奶奶及其六个子女。这场纷争的导火索,是一套公租房,还有一笔近三千万的巨额款项,家庭因此掀起波澜。 这事儿的核心矛盾特有意思,它拷问的不是钱该怎么分,而是“公平”到底长什么样?究竟是合同之上白纸黑字所罗列的、如数学题般精准的条款,还是人内心深处用以权衡是非善恶、利益取舍的那杆秤呢?两级法院给出了截然相反的答案,也让我们看到了法律在处理家长里短时的纠结与智慧。 故事的帷幕于2002年徐徐拉开。彼时,李奶奶的丈夫溘然长逝,撇下她孤身一人,同时留下了五处房产,自此,一段别样的故事悄然开启。为免日后孩子们因遗产龃龉,老太太将众人召集一处。一番郑重商议后,大家共同签下了一份《家庭协议》,以期亲情和睦、顺遂无忧。 协议条款明晰无误:此五处房产,将由六个子女平均分配,各得其所,以彰公平之意。当时,大家一团和气,纷纷签字画押。这份协议就像一份“情感保险”,大家都以为买下了未来的家庭和睦。 遗憾的是,这份保险在短暂的时光后便触发了理赔。原本给予安心保障的它,很快就因意外状况而“出险”,让人不免生出几分怅惘。2009年,家中幼子明明,瞒着众人悄然做了件事。他的这份“秘密行动”,就像一颗投入平静湖面的石子,即将泛起生活的涟漪。未经与任何人磋商,他径直将父亲名下一套公租房的承租人变更为自己。此般擅自之举,未循商量之序,便完成了承租人姓名的更替。 哥哥姐姐们知道了,心里当然不舒服,但看着年迈的母亲,又念着手足之情,谁也没公开撕破脸。这事儿就这么被暂时压下了。 但李奶奶心里明镜似的,她知道这事儿是个雷,早晚要炸。引爆点出现在2021年。李奶奶卖掉了市中心的一套私房,到手近三千万元。分钱的时候,老太太做了个大胆的决定。 她为五位兄长姐姐每人分配了逾四百万元,可轮到小儿子明明时,却仅给予了二百万元。如此差别,似藏着不为人知的心思。这下,明明愤懑难平,认定母亲偏袒兄姐。心中的怨怼如决堤之水,再也按捺不住,一纸诉状将亲妈与兄姐悉数告上法庭,以法律之途讨个公道。 法庭上,两种对“公平”的理解迎头相撞。明明的逻辑很简单:公租房是公租房,跟私房两码事,根本不值钱。售房款是现金,必须按协议写的,六个人平分。他要的是纸面上的“数学公平”。 李奶奶的逻辑则更像一本账:你已经偷偷占了一套房子的便宜,现在还想一分不少地分现金?想得美!她要的是算上所有行为的“结果公平”。 一审法院支持了儿子。法官认为,公租房和私房确实性质不同,不能混为一谈,判决李奶奶必须补足差额。这个判决,严谨,合法,但似乎没能解开这个家庭的疙瘩。 李奶奶不服,明明也不满,双双上诉。老太太更是在二审期间,另起炉灶,直接起诉要求分割那套公租房的权益。 没想到,二审的结果惊天逆转,法院驳回了明明的全部诉求。二审法官的思路完全不同。他们认为,当初那份《家庭协议》里的五处房产,本就该看作一个整体的“利益包”。明明私自变更承租人的行为,已经构成了违约。 说白了,你不能一边破坏着协议的整体平衡,一边又要求严格执行协议里对你有利的部分。法律的天平,讲究的是权利和义务的对等。 母亲看似“不公”的分配方案,反倒被认为是制衡儿子违约行为的合理手段,恰恰维护了整个家庭的利益均衡。官司打到这个份上,李奶奶的目的也达到了。为了缓和母子关系,她主动撤回了对公租房的起诉。五个哥哥姐姐也心领神会,不再追究公租房的事,算是默认给了弟弟。 这场风波,最终以一种“中国式”的和解收场。它告诉我们,家庭里的协议,真不是冷冰冰的法律条文。它的价值,不在于能不能被机械地执行,而在于它能否引导一家人,去共同维护那个动态的、有温度的公平。法律最高的智慧,也许从来都不是切割,而是缝合。 信息来源:安徽商报2025-09-05|《百岁老人3000万卖房款分小儿子200万被其起诉分少了,母亲:5处房产协议均分6名子女》