2025年,光伏行业的技术路线竞争愈加激烈,TOPCon、BC与HJT三者并驾齐驱,持续推动行业技术边界的拓展。在这场技术迭代的浪潮中,钙钛矿凭借其高效率、低成本、轻量化等优势备受瞩目。相比传统硅基材料,钙钛矿不仅展现出更高的光电转换效率潜力,还在制造过程中更加节能环保,成本控制也更具优势。这些特质使其成为第三代光伏技术中最具颠覆性的候选者之一,有望重构产业竞争格局,成为驱动行业穿越周期的重要力量。

钙钛矿:名副其实的“光电明星”

虽以“钙钛矿”为名,它却既不含钙也不含钛,而是指一类具有ABX₃晶体结构的化合物家族。该名称源自1839年德国矿物学家在乌拉尔山脉发现的钙钛矿石(CaTiO₃),为向俄罗斯地质学家列夫·佩洛夫斯基(LevPerovski)致敬而命名。如今,“钙钛矿”已从最初特指无机矿物,扩展为涵盖多种具有类似结构的化合物,其中A代表有机阳离子,B为铅或锡离子,X为卤素离子。这种结构赋予材料优异的柔性和光电性能,使其在光伏领域表现突出。

2009年,首个钙钛矿太阳能电池问世,尽管初始效率仅3.8%,却具有划时代的意义,为后续发展奠定基础。在短短十多年里,其效率从不足10%迅速提升至27%以上,完成了晶硅电池耗时近一个世纪才达到的效能跨越。此外,钙钛矿电池具备柔性和轻质特点,可广泛应用于BIPV(建筑光伏一体化)、可穿戴设备、汽车车顶等多元场景,其中BIPV被普遍视为其商业化落地的重要切入点。

量产前夕:“最后一公里”的挑战

2025年被行业广泛视为钙钛矿量产的元年。协鑫光电、纤纳光电、极电光能等企业纷纷布局GW级产线。今年6月,协鑫光电投资50亿元的GW级钙钛矿产业基地正式投产,标志着该技术产业化迈出关键一步。

协鑫光电GW级钙钛矿产业基地实景图

极电光能也在年初投产全球首条GW级钙钛矿组件生产线,可大规模生产超大尺寸组件及BIPV产品,预计年产量约180万片。

除了初创企业,天合、通威、晶澳、晶科、隆基、华晟新能源等行业龙头也积极投入钙钛矿/晶硅叠层电池的研发,钙钛矿作为下一代技术的潜力已成共识。更引人注目的是,中国石油、中国中核、宁德时代、比亚迪、京东方等跨界巨头也纷纷布局,推动中试线及更大规模产线建设。

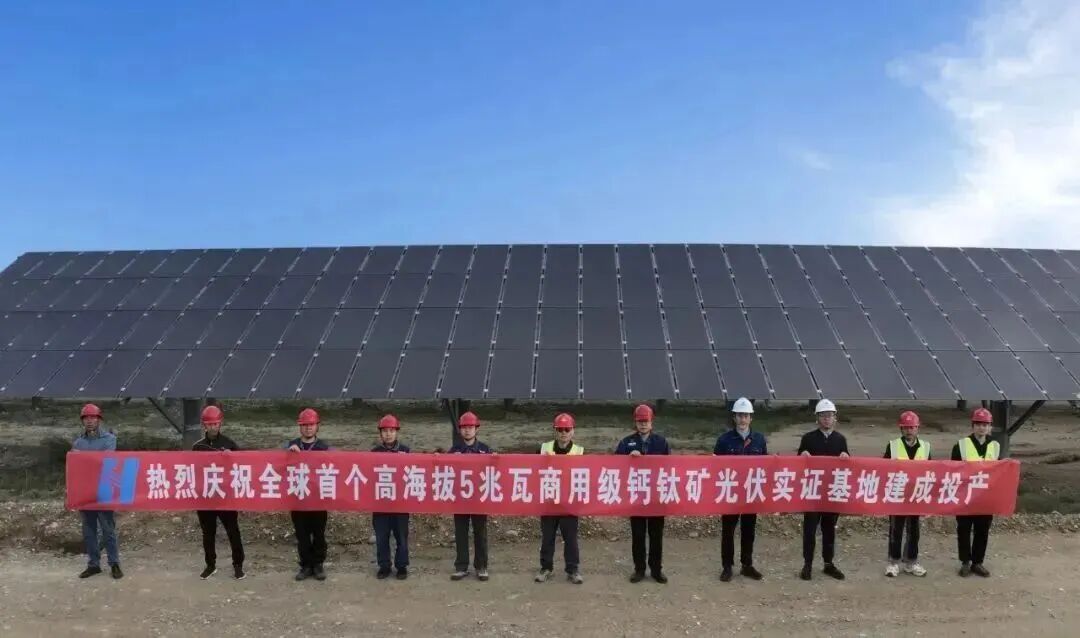

今年8月,中国华能在青海建成全球首个5兆瓦商用级钙钛矿光伏实证基地,标志着该技术从实验室迈向规模化示范应用。尽管产业热情高涨,钙钛矿的商业化仍面临严峻挑战。自2016年国内创业元年以来,该技术至今仍未完全走出实验室,其背后存在哪些“瓶颈”?

图源:中国华能

首当其冲的是稳定性问题。钙钛矿电池的寿命远不及晶硅电池,无论从科学机理还是工程实践,稳定性仍是待解难题。学术界的解决方案尚需大量实验验证,而工程上如何实现技术转化同样需要深度二次开发。另一方面,实验室电池的高效率尚未在大面积组件级别复现,当前钙钛矿组件的性能与晶硅电池仍有明显差距,工艺优化和规模化制备成为亟待突破的方向。无论从产品成熟度还是行业标准建设来看,钙钛矿产业化依然任重道远。

技术路线:叠层策略分化明显

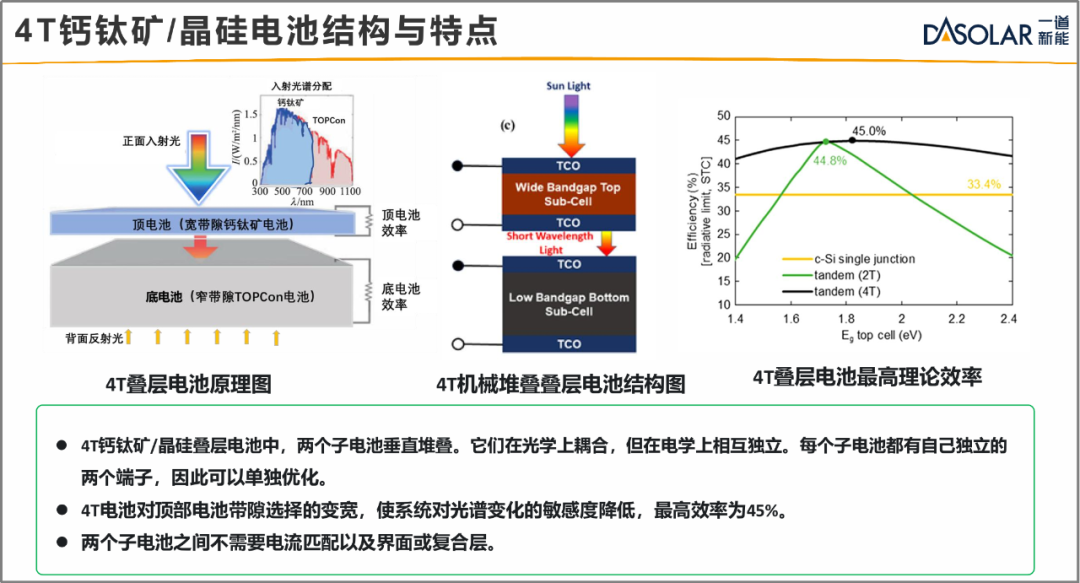

目前,TOPCon、HJT和IBC电池的理论极限效率分别为28.7%、28.5%和29.1%,而单结钙钛矿电池可达33%,钙钛矿叠层电池甚至有望突破40%。当前,单结、全钙钛矿叠层、钙钛矿-晶硅两端/四端叠层等多种技术路线并行发展,并形成不同阵营。

一道新能CTO宋登元公开表示,四端叠层是光伏发展的必然方向。2024年底,一道新能联合三峡科研院、纤纳光电,在四端叠层组件的底电池和组件技术上取得重大突破。协鑫光电同样选择四端叠层路线,而仁烁光能则专注于全钙钛矿叠层技术,已建成10MW中试线,并规划百兆瓦级量产线。

图源:一道新能

头部晶硅企业更倾向于两端叠层。天合光能董事长高纪凡认为,TOPCon、BC、HJT之争意义有限,真正的技术革命将来自钙钛矿叠层电池。天合光能早在2019年就参与国家叠层电池重点研发项目,并于今年4月在210mm工业级电池上实现31.1%的转换效率。隆基绿能研发的晶硅-钙钛矿叠层电池经NREL认证效率达34.85%,并已将M6尺寸商业化电池效率提升至32%,向产业化迈出关键一步。

两端叠层受到传统晶硅企业青睐,一方面因其应用特性与现有产业链高度兼容,另一方面其理论效率极限更高,符合追求“极致效率”的战略。此外,还有一种三端叠层结构,爱旭研发中心发布了钙钛矿/BC三端叠层电池技术,董事长陈刚公开表示该结构效率最高。可见,即便在钙钛矿叠层领域,技术路线已呈现显著分化。

未来展望:竞争还是共生?

目前,晶硅电池依然占据光伏市场绝对主导地位。钙钛矿虽然前景广阔,却也伴随诸多不确定性——除了稳定性与规模化难题,还需警惕行业可能重蹈“内卷”覆辙:技术壁垒被迅速突破,蓝海迅速转红。

作为第三代光伏技术的代表,钙钛矿的故事才刚刚开始。无论最终是与硅电池竞争还是形成互补共生,持续的技术创新、稳健的产业化进程以及效率与稳定性的协同提升,将是推动其真正走向成熟、实现可持续发展的关键。

评论列表