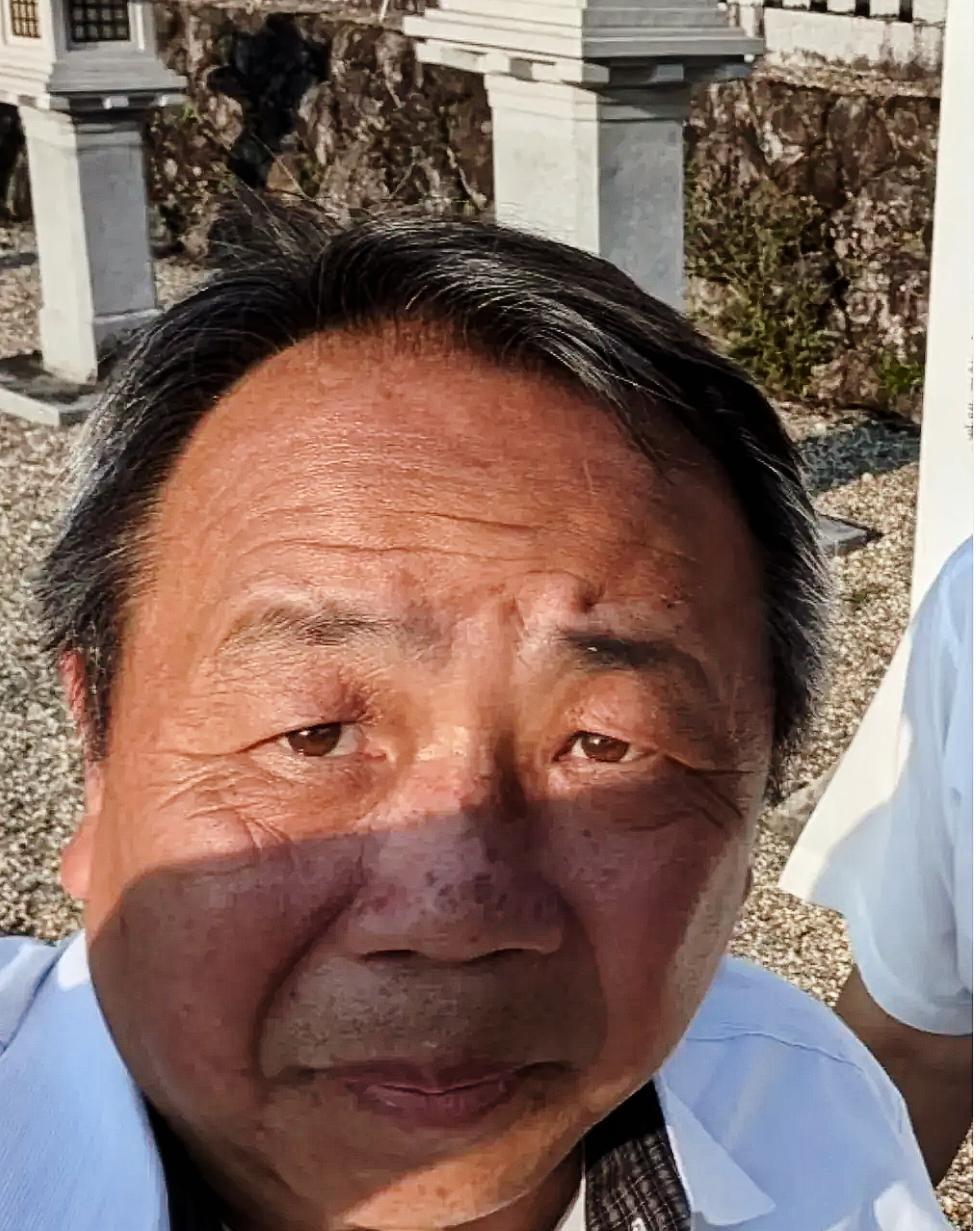

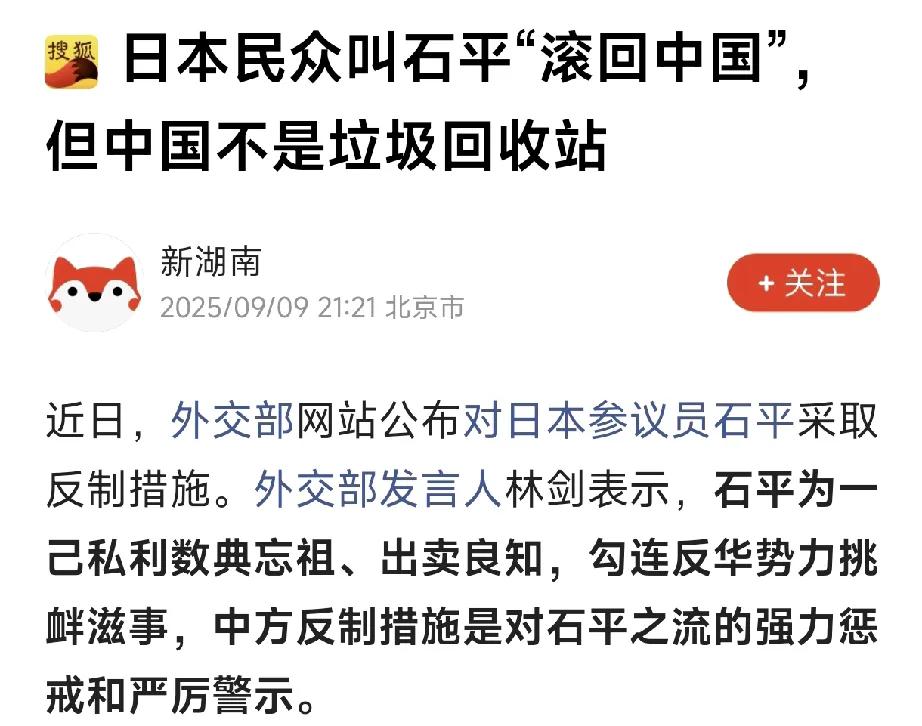

[太阳]石平事件再发酵:日本社会拒绝接纳,中国坚决“拒收垃圾!” 石平的政治生涯,并没有因为当选议员而迎来掌声,反倒是在一次次极端表态中跌入更深的孤立。 他公然前往靖国神社参拜,甚至公然否认南京大屠杀的历史,还把台湾冠以“亲日国家”的称呼,这些动作让他在中日之间彻底断绝了回旋余地。 在中国舆论场上,愤怒声浪几乎一边倒,外交部采取冻结财产、禁止入境等硬措施,网民的批评更是毫不留情,“卖祖求荣”“垃圾回收”这样的标签,让他的名字与耻辱捆绑在一起。 数据调查显示,大多数年轻人认为必须严惩叛国者,历史上的汪精卫、陈公博等人,也被重新拉出来与他对照。 这种反应并不突然,而是民族记忆长期积累的结果,对中国而言,背叛不只是个人行为,而是对国家尊严的撕裂,哪怕全球化不断推进,在涉及主权和历史的节点上,社会共识总是坚硬得像铁石。 他的极端化选择,恰恰触动了这种底线,这种对抗也带来了讽刺意味。石平本人不觉得受到了羞辱,他反倒把中方的制裁说成是“勋章”,是对他政治立场的证明。 他的逻辑是,通过挑战民族记忆来换取日本右翼的认可,但这套算盘从一开始就注定难以奏效,因为在国家与民族问题上,没有人愿意把“叛徒”当作可信赖的盟友。 石平的轨迹要从更早的时刻追溯,1962年,他出生在四川成都,后来进入北京大学哲学系学习,八十年代末又被公派送往日本深造。 这样的经历原本可以让他成为沟通两国的桥梁,但他却在留学之后走上了完全不同的道路,2007年,他放弃中国国籍,加入日本籍,并改名为石平太郎。 这一身份转折之后,他开始在日本媒体与学术场合不断发表反华言论,还进入拓殖大学任职,结婚定居,看似融入了新的社会,却在价值与立场上选择了与旧日身份彻底切割。 他甚至在钓鱼岛等问题上公开呼吁日本抓住时机“出手”,彻底将自己摆到对立面。 2025年,他的政治 ambition 终于公开化,参议院选举中,他作为维新会的候选人登场,并以比例代表的方式拿下议席。 对他来说,这似乎是多年努力的结果,但对外界而言,却是一个危险信号,中日关系敏感,日本右翼风气上升,而一个曾经的中国人摇旗呐喊,往往更能制造话题和噱头。 但问题随之而来,日本社会并没有因为他的努力而完全接纳他。社交网络和民调都显示,大量日本人依旧认为他“不是自己人”,即便拿到了议席,也难以进入真正的权力核心。 在这种尴尬的身份中,他的故事逐渐变成了一出背叛与拒绝交织的剧目。 石平拼命想在日本政坛立足,却从未真正被接纳。许多日本人始终强调,他的血缘与出身决定了无法彻底成为“自己人”。 在社交网络上,有声音直言他只是“外来者”,甚至有人提出要将其遣返,这样的呼声反映出一种深层的排外态度,无论他多么努力讨好,身份都像一道无法跨越的墙。 这与历史有着相似的轨迹。汪精卫和陈公博当年投靠侵略者,最终下场极其凄惨,如今人们再度提起这些名字,不仅是警醒,更是在提醒世人,背叛祖国换不来长久的庇护,石平的处境,就是这种规律的现实演绎。 他本人并不退缩,面对制裁时甚至自诩“这是勋章”,这种态度显得荒谬而孤立,他不断在钓鱼岛、台湾等问题上释放极端立场,想要证明自己是日本右翼的忠实代言人,但这番操作换来的不是掌声,而是更深的不信任。 双重排斥由此形成:在中国,他早已被定性为叛徒,在日本,他只是政治舞台上的符号,用完即弃,这种身份夹缝让他注定徘徊在边缘,越是表现得激烈,越显得无处落脚。 石平事件最终超越了个人恩怨,它被拉进历史记忆的长河中,汪精卫的墓被炸毁,陈公博被处决,背叛者永远无法在民族集体记忆里留下好名声,现实中的石平被放在同样的叙事里,成为新的警示案例。 他所发表的一系列反华言论,讥讽前首相福田康夫、鼓动日本占领钓鱼岛、参拜靖国神社,都是在不断加深这种印象。 对中国而言,他已经不只是一个学者或议员,而是民族尊严被挑衅的代表,对日本而言,他也并不是政治的真正受益者,只是右翼势力的边角材料。 全球化让国籍转换变得容易,但身份认同并不因护照的改变而松动,血脉、历史与文化记忆在关键时刻总会被唤起,背叛者更容易成为众矢之的,石平试图用极端化表态换取地位,却只把自己推向更加孤立的境地。 从历史走到现实,规律一直没有改变,国家与民族的底线不容触碰,背叛者无论在哪个社会,都难以得到真正的归宿,这既是历史的记忆,也是当下的现实。 (信息来源:人民日报--日本民众喊话石平“滚回中国”,但中国不是垃圾回收站)