四川军阀杨森手下有个师长,名叫王缵绪。这个人很有创意,意识也很超前,他为了向杨森表忠心,竟然将杨森的名字纹在了自己的胳膊上。不仅他自己纹了,还要求手下官兵都纹上。纹身是一辈子的事,王缵绪此举就是表明,忠于杨森是他一辈子的事儿。这样的下属到哪去找,杨森被感动得一塌糊涂,于是将老巢成都的防御重任交了王缵绪,自己则专心对付刘湘,准备一统四川。 要理解王缵绪这波操作有多“秀”,就得先看看当时四川是个什么光景。那会儿的中国,就像陈炯明说的那样,是“大军阀扰乱于中枢,小军阀扰乱于各省”,整个就是一锅粥。而四川这锅粥,更是熬得火星四溅。杨森、刘湘、刘文辉、邓锡侯……这些名字凑在一起,就是一部真人版的《权力的游戏》,今天还是盟友,明天就可能背后捅刀。 就拿杨森自己来说,他早年跟着熊克武混,结果熊克武跟滇军干仗打输了,杨森成了俘虏。滇军司令黄毓成集合俘虏训话,问谁是军官,站出来。别人都吓得不敢动,就杨森一个人挺着胸脯站出来,大喊:“报告司令官,我是少校营长杨森!”黄毓成一看,嘿,这小子有种,不但没杀他,还收在身边当了副官。你看,这乱世里,连当俘虏都得讲究个气质。 在这样的环境里,口头上的忠诚一文不值。今天喊你大哥,明天就能卖了你。外号“水晶猴”的邓锡侯就最擅长这个,做事圆滑,见风使舵,当时人写诗讽刺他:“君侯不愧号水晶,半用调停半用兵,刀打豆腐光两面,输也吃糖何况赢。”输赢他都能占到便宜,简直是把墙头草做到了极致。 就是在这种背景下,王缵绪的“纹身表忠”才显得那么惊世骇俗。他洞悉了杨森多疑的性格,知道普通的表态根本入不了他的眼。于是,他把忠诚变成了一场盛大的、无法逆转的行为艺术。 皮肤上的烙印,远比嘴上的誓言更有冲击力。这一招“苦肉计”,精准地打在了杨森的软肋上。 杨森信了。他把成都交给了王缵绪,自己带着大部队去跟刘湘死磕。那时候杨森可以说是兵强马壮,手下猛将如云。当时有段流行的四六句,把他的阵仗描绘得活灵活现:说他“头顶玉帅(吴佩孚),脚踏金鳌,背背跛子,怀抱哈儿(范绍增),跨骑白驹”,身边还有“左右二王”,就是指王缵绪和王兆奎。这么看,王缵绪在杨森集团里的地位,绝对是核心中的核心。 可杨森千算万算,没算到人心这东西,比什么都变得快。胳膊上那个青黑色的“森”字,终究没能锁住王缵绪那颗蠢蠢欲动的心。 就在杨森和刘湘斗得你死我活的时候,刘湘那边派人悄悄找到了王缵绪。 具体谈了什么,史书上没细说,但结果很明显:王缵绪倒戈了。他带着那支胳膊上纹着“森”字的部队,转头就投靠了刘湘。这记背刺,又准又狠,直接捅在了杨森的腰眼上。杨森统一四川的梦想,瞬间化为泡影。不知道当他得知这个消息时,看着自己身边那些忠心耿耿的“广安之帮”(杨森部下多是广安老乡),会不会想起王缵绪胳膊上那个曾经让他感动不已的“森”字,然后气得吐血。 这场闹剧,成了民国军阀混战史里一个极具讽刺意味的注脚。最极端的忠诚表演,换来的是最干脆的背叛。 这个王缵绪到底是个什么样的人? 他靠着在军阀间反复横跳,积累了巨大的财富和权势。当上四川盐运使后,垄断盐价,大发横财。但他又不是个纯粹的武夫,他把搜刮来的钱,创办了直到今天都赫赫有名的巴蜀学校,专门培养军政人员的子女,教育成果斐然,誉满全川。一个手上沾满血腥的军阀,却又成了兴办教育的功臣,这种矛盾性,正是那个时代人物的真实写照。 抗日战争爆发后,他被任命为第四十四军军长,后来又升任第二十九集团军总司令,确实也率部出川抗日,在枣阳、常德等地与日军激战过,尽到了一个中国军人的本分。 但同时,他跟蒋介石的关系也十分微妙。蒋介石入川后,想方设法拉拢他,把他发展进了“复兴社”。王缵绪这边呢,也懂得投桃报李。他曾和云南的龙云、川康的刘文辉、邓锡侯等人秘密结盟,准备联合对抗老蒋,结果扭头就把盟约内容卖给了蒋介石,把其他人坑了个底朝天。 就是这样一个精于算计、反复无常的人,在解放战争的末期,面对解放军兵临城下的大势,他又一次做出了“识时务”的选择。1949年12月,他在成都宣布起义,将部队和武器悉数交给了人民解放军。 他的一生,就是不断在鸡蛋上跳舞,在忠诚与背叛之间寻找最佳的生存之道。 从杨森到刘湘,从蒋介石到共产党,他似乎对谁都可以“忠诚”,又似乎对谁都谈不上真正的忠诚。他忠于的,或许只有他自己和不断变化的局势。 最终,这位玩弄了一辈子权谋的老军阀,还是没能得到一个安稳的结局。1957年,他化名潜逃至深圳,企图越境,结果被边防部队当场抓获,三年后病死在狱中。他胳膊上那个“森”字,想必早已随着岁月变得模糊不清,但那段靠纹身博取信任的荒唐往事,却永远刻在了历史的骨血里。

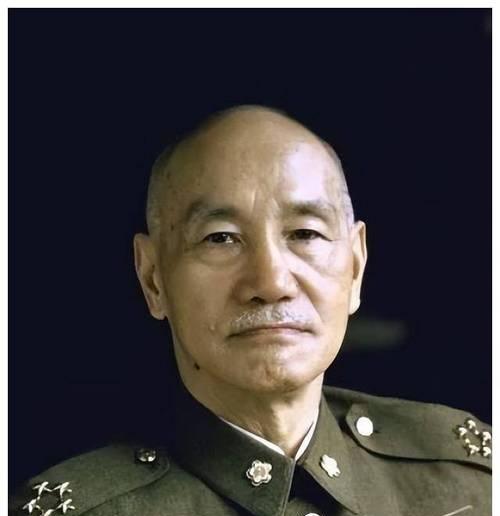

评论列表