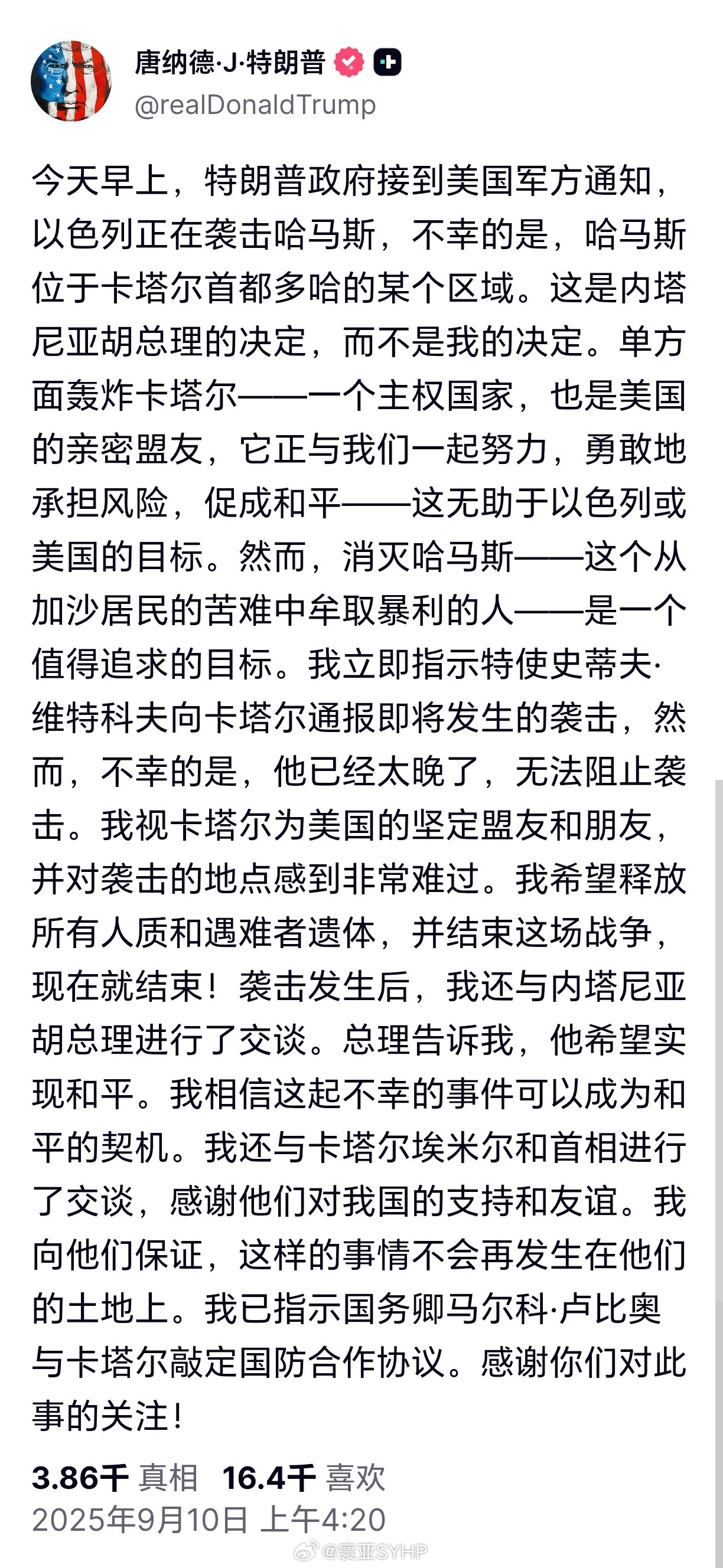

对于以色列袭击主权国家卡塔尔,美国总统特朗普今天(北京时间9月10日)解释道:“今天早上,特朗普政府接到美国军方通知,以色列正在袭击哈马斯,不幸的是,哈马斯位于卡塔尔首都多哈的某个区域。这是内塔尼亚胡总理的决定,而不是我的决定。” 但根据以色列军方披露,行动由15架战机执行,投掷了10枚导弹,且筹划时间长达数月。 要知道,美国每年向以色列提供超过38亿美元的军事援助,仅2024年就追加了179亿美元的紧急军援。其中 52 亿专门用于防空系统。 更不用说还有 200 亿美元的军售计划,包括先进的 F-15 战斗机和空对空导弹。 这种深度捆绑意味着,以色列想搞这么大规模的跨境军事行动,没美国点头几乎不可能。就像以色列一位高级官员直白地说,特朗普是 "批准" 了这次袭击的。 再看看事发地的特殊情况。卡塔尔的乌代德空军基地是美国在中东的核心枢纽,驻扎着超过 1 万名美军,也是美军中央司令部的指挥中心。 这个基地有 4500 米长的跑道,能起降各种大型军机,还有能藏 40 架战机的地下机库。 以色列战机从起飞到进入卡塔尔领空,全程都在美国雷达监控之下。说美国军方 "事发前一刻才知道",谁能信?毕竟袭击发生 10 分钟后,美国才慢悠悠地给卡塔尔打电话通报,这时间差也太蹊跷了。 更有意思的是,被打的哈马斯代表团当时正在干嘛?他们正在讨论美国提出的加沙停火方案。也就是说,以色列这一炮,不仅炸了卡塔尔的地皮,还把美国自己推动的和平进程给炸没了。 联合国秘书长古特雷斯气得直批这是对卡塔尔主权的 "公然侵犯",说卡塔尔一直在斡旋停火,现在可好,谈判桌都被掀了。 特朗普的辩解从头到尾都透着矛盾。他一边说 "这不是我的决定",一边白宫官员却承认 "事先得到通知"。他嘴上说视卡塔尔为 "坚定盟友",但以色列的炸弹都落在盟友首都了,美国的预警系统却跟睡着了一样。 最讽刺的是,袭击发生后,美国驻卡塔尔大使馆赶紧发通知让美国人 "就地避难",这反应速度可比通知盟友快多了。 这事儿把美国在中东的战略困境暴露得明明白白。一方面,美国得靠以色列维持在中东的军事存在,所以军援给起来毫不手软;另一方面,卡塔尔这样的海湾国家又是美国能源安全的重要保障,美国每年要从卡塔尔进口大量液化天然气。 这种两头讨好的局面,让美国在这次袭击事件中左右为难。 卡塔尔的反应也很耐人寻味。他们外交部直接骂这是 "犯罪行为",但并没有立刻撕破脸。毕竟美军基地还在人家里,双方刚签了让美军再用基地 10 年的协议。 这种微妙的平衡,恰恰说明中东国家对美国的复杂态度 —— 既需要美国的保护,又对美国纵容以色列的做法不满。 国际社会的谴责声浪也越来越高。伊朗说这违反了联合国宪章,巴勒斯坦副总统骂这威胁地区安全,连英国工党领袖斯塔默都觉得这事儿做得太过分。这么多国家站台批评,特朗普还想把责任全推给内塔尼亚胡,显然是打错了算盘。 从更长远看,这事儿可能会让海湾国家重新掂量和美国的关系。卡塔尔虽然没明说,但首相穆罕默德特意强调 "整个地区都必须回应这种野蛮行为",这话里的不满已经很明显了。 如果美国连自己盟友的主权都保护不了,那海湾国家凭什么相信美国的安全承诺? 特朗普的辩解其实是延续了他一贯的风格 —— 出了问题先甩锅。但这次的事实太清楚了:美国给以色列的武器,美国监控下的空袭,事后才通知盟友的操作,哪一样都撇不清关系。 以色列国防军自己都承认袭击是 "精准打击",筹划这种行动怎么可能不跟美国打招呼? 说到底,这事儿暴露了美国霸权逻辑的尴尬。他们总想着既当裁判又当选手,既要维持军事同盟,又想避免承担责任。 但在全球化的今天,这种两头便宜都占的好事越来越难了。卡塔尔不是可以随便欺负的小国,它手里有能源牌,有美军基地这个筹码,更有国际社会的支持。 现在看来,特朗普那句 "不是我的决定" 更像是自欺欺人。美国对以色列的每一分军援,每一次政治支持,都在为这样的袭击铺路。 这次事件能不能成为 "和平的契机" 不好说,但肯定给美国的中东政策敲响了警钟 —— 霸权可以横行一时,但不可能横行一世。

评论列表