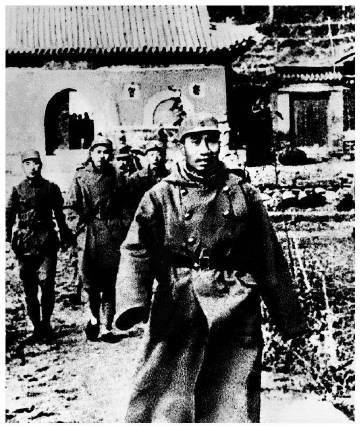

大家比较熟知的国民党,历届领导人都是谁? “1925年春天,你真觉得蒋先生能接住这面旗?”黄埔校园里的年轻参谋低声问同伴。这一句随口的疑惑,道出了此后近百年国民党高层更迭的波澜。 回到1919年,中国尚处战局纷乱之中,孙中山以“改组同盟会”为名,正式把同盟会升级为中国国民党。那时的国民党还在摸索政党—军队—政府三重身份的平衡,但孙中山无疑是核心。他任临时总理不过几年,却给这个组织注入了革命理论、三民主义和统一大纲。缺他,国民党基本没有灵魂,这一点连最严苛的史家都认可。 孙中山病逝后,庞大的政治机器瞬间暴露出权力真空。第一位接班人张静江看似低调,却是理财高手。为了维系党务经费,他动员海外华侨、打通上海金融界,短暂地帮国民党度过财政危机。遗憾的是,这位“革命圣人”性格温和,不愿卷入军事斗争,任期只持续了不到一年。 旋即登场的是胡汉民。他的政学背景完备,法国留学归来后研习律法,对党内程序极其看重。胡汉民试图用议会式运作制约军权,但南北局面恶化,法理派节节退让。胡在会场里拍桌怒喊“军令不可逾党纲”,可到了实际战场,人们只服从枪杆子。胡汉民政治抱负高,却败在现实。 从此,蒋介石的时代拉开帷幕。1926年北伐军誓师,他既掌军又握财政,党国合一的格局初具雏形。蒋两度出任总裁,中间短暂让位乃是战术性转圜。通过“清党”与军事整编,他把潜在对手——汪精卫、胡汉民、李宗仁——一一边缘化。有人说那几年蒋介石不止一次自问:“没有军队,党还能活吗?”最终他给出的答案是:必须绑在一起。 1949年败退台湾,国民党进入全然不同的历史场域。此时掌舵的蒋经国面前有两座大山:安全和经济。第一,他在全岛布置“戡乱”体制,维持高压;第二,他借“十大建设”带动工业化。蒋经国常被拿来与蒋介石比较:父亲靠军事,儿子靠经济和情报。两种手段殊途同归,都是保证政权稳固。 1988年,李登辉以“自然接班”身份执掌党政。他原是农田水利专家,讲话喜欢引用圣经,却逐步把“本土化”推向极端。李时期,党章增列直选条款,看似民主化,实则放松了制衡,形成后来“两国论”的政治基因。对老党员来说,这是一次完全想不到的转向。 随后的连战,是政坛公认的“好好先生”。外交出身的他强调两岸“求同存异”,2005年率团访问大陆,被媒体称为“破冰之旅”。政策务实,但缺乏基层动员能力,内部讥讽他“领袖却不领军”。连战之后,吴伯雄、马英九相继掌权,前者稳字当头,后者推进“九二共识”制度化。马英九的法学训练让他在谈判桌上思路清晰,却也让基层选举显得疏离。几次大选失利,折射的是党务系统与群众工作间的巨大裂缝。 江丙坤曾被称作“口袋里揣着财政部的企业家”。他长年操盘财经,维护两岸经贸,2009年“ECFA”初步谈判,他经常一边翻文件一边喝台湾乌龙茶,说自己“要用经济把门缝撬开”。这种技术官僚路线,在选举政治里显得不那么张扬,却客观上巩固了两岸产业链。 进入二十一世纪第二个十年,朱立伦、洪秀柱、吴敦义、江启臣接力,国民党明显出现人才断层。朱立伦在地方治理上成绩不俗,却没能把板凳深度转化为中央动能;洪秀柱高举反独旗帜,口号响亮但选民结构老化;吴敦义深通组织,却被疫情和经济低迷拖住;江启臣年纪轻、学历佳,却面对党产、路线、世代三重包袱,步伐愈发沉重。 值得一提的是,国民党近百年的领导人谱系里,军事型、法律型、财经型基本轮番出现,却始终绕不开两件事:一是如何在大环境里保持“反独”主轴,二是怎么解决内部派系对资源的争夺。派系并非原罪,但处理失当就演变成剪不断理还乱的“山头政治”。历史案例已给出预警。 纵观十三次权力交接,每一次都叠加了国内外因素:北伐、抗战、内战、冷战、全球化、互联网浪潮……领导人不是在真空里轮替,而是在巨浪中寻找立足点。有意思的是,国民党一再强调的“革命传统”,到了当下更多被包装成文化符号,真正能打动选民的,反倒是具体民生议题。权力运作逻辑与社会议题之间的错位,成为该党近年最棘手的挑战。 试想一下,如果当年张静江或胡汉民掌握军权,历史会否拐向另一条支线?答案已无从验证。但可以肯定的是,组织制度与强势个人的张力,仍将持续影响国民党的下一次改选。对研究者而言,追溯历届领导人更迭,不只是点算名字与任期,而是检视一个政党在百年风云里如何自我修补、自我重塑。换言之,领导人名录背后,藏着一部政党与时代博弈的活教材。