曾经和于敏一起工作过的杜祥琬院士在一次采访时说:“有一次,我们和于敏在看核装置物理量的纸带,于敏突然就说这个量错了,这个得求助于华东计算所的同志们。你可能不知道,那时候看的核装置物理量纸带,可不是普通的纸条,每一条纹路、每一个脉冲信号,都是核反应过程的‘密码’。

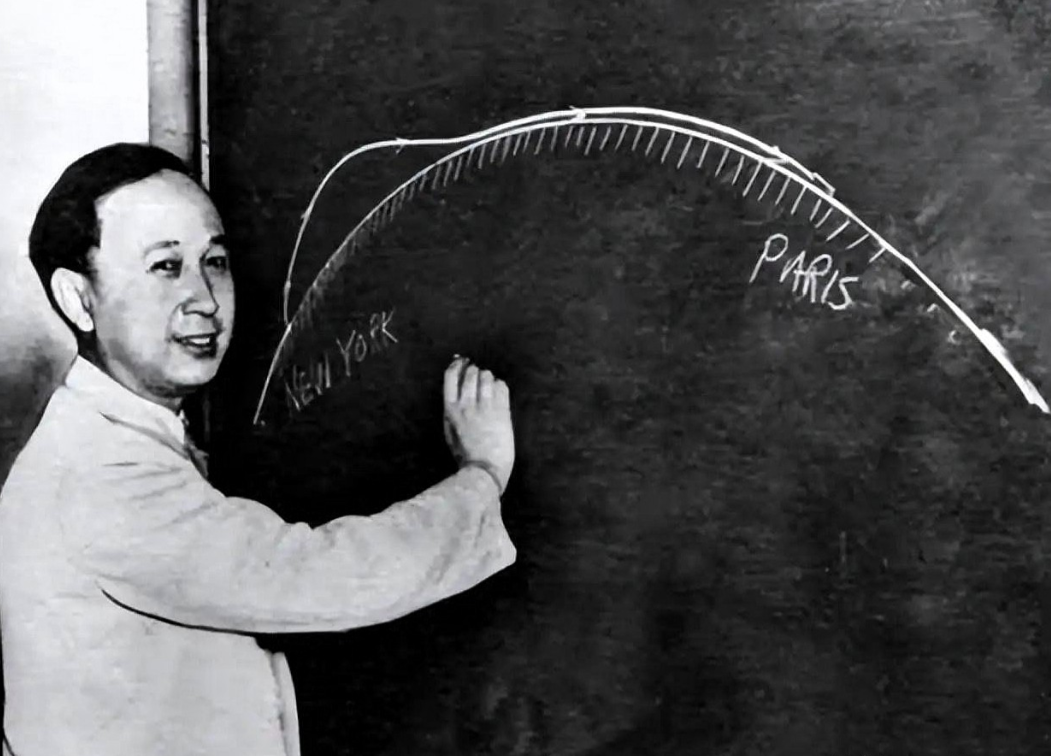

能从密密麻麻的纹路里一眼揪出错误,于敏靠的从不是运气——他是中国少有的没留过洋却能站在核物理顶端的科学家,连钱学森都称他是“国产土专家一号”。

1951年于敏从北京大学物理系毕业,直接进了中科院近代物理研究所,那时候国内核物理研究刚起步,连基本的实验设备都凑不齐,他就抱着外文期刊啃,从量子力学读到核反应理论,笔记记了十几本,遇到不懂的地方,就骑着自行车去请教其他研究所的专家,有时候为了一个公式推导,能在办公室熬到天亮。

那时候没有计算机,核反应的复杂数据全靠手算,于敏带着团队用算盘、计算尺一遍遍地算,一张纸带的数据往往要核对七八遍才敢确认。

有同事记得,他的办公桌上总放着三个笔记本,一个记理论公式,一个记计算步骤,还有一个专门记“易错点”——比如哪个参数容易算错,哪个纹路信号容易和干扰信号混淆。就是这份较真,让他对核反应的每一个环节都了如指掌,所以看到纸带时,哪怕只是一个微小的脉冲异常,他都能立刻察觉不对。

发现错误后,于敏没耽误一分钟,当天就联系了华东计算所。那时候通讯不方便,他亲自写了详细的说明,把错误数据的位置、可能的影响都标得清清楚楚,让同事专程送过去。有人劝他“先等等,说不定是我们看错了”,他却摇头:“核试验容不得半点马虎,一个数据错了,后续所有分析都会偏,甚至可能影响整个试验方案。”

后来华东计算所重新计算,果然证实了于敏的判断,及时修正了数据,避免了后续工作的重大偏差。

这里就有个让人佩服的点:于敏明明是搞理论物理出身,却比谁都懂“理论要落地”的道理。他不像有些学者只埋首书斋,反而总往试验场跑,戈壁滩上的风把他的脸吹得开裂,他却蹲在地上和技术人员一起整理纸带,甚至亲手调试记录设备。

有次试验前,他发现纸带记录器的灵敏度有点问题,当场就拆开来检查,手上沾了满是油污也不在意,直到确认设备没问题才放心。

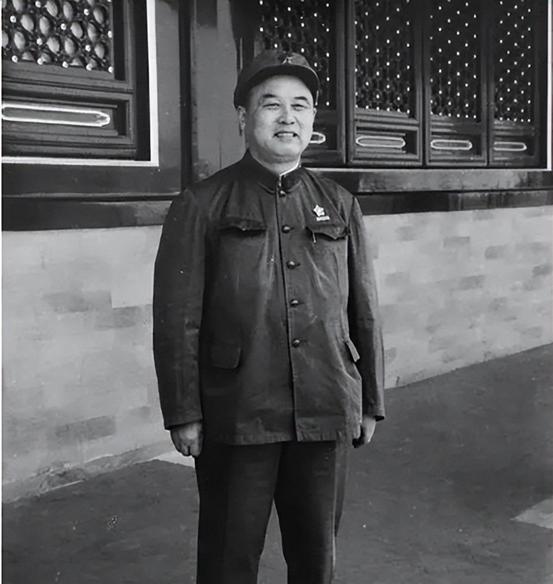

很多人不知道,于敏原本的研究方向是基础物理,他早就对原子核理论有了自己的想法,甚至已经开始撰写相关论文。可1961年,组织找他谈话,希望他转向氢弹原理研究,这个领域当时一片空白,还得严格保密,连家人都不能说。

他没犹豫,只说了句“国家需要,我就去做”,从此就从公开的学术圈消失了,连发表过的论文都成了“秘密”。此后十几年,他每年在家的时间不超过一个月,妻子孙玉芹只能通过偶尔的书信知道他“一切安好”,直到1971年,他才第一次跟家人坦白自己在搞“大炸弹”。

为什么于敏能在没有国外经验借鉴的情况下,把氢弹原理啃下来?除了扎实的理论功底,更重要的是他敢“较真”——每一个数据都要反复验证,每一个假设都要找到实验支撑。

有次团队里的年轻科研人员算出一个关键参数,他觉得有问题,就带着对方一起重新计算,用了三种不同的方法,算出来的结果都和最初的不一样,最后证明他的判断是对的。他常说“搞科学不能怕麻烦,麻烦多一分,试验成功的把握就多一分”。

现在回头看,那些印着密密麻麻纹路的纸带,不仅记录了核反应的秘密,更藏着于敏这代科学家的坚守——没有先进设备,就用手算和算盘补;没有国外经验,就靠自己一点点摸索;为了国家需要,甘愿隐姓埋名十几年。他们不是天生的“天才”,只是把每一份认真都用到了极致,把每一份热爱都献给了祖国。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表