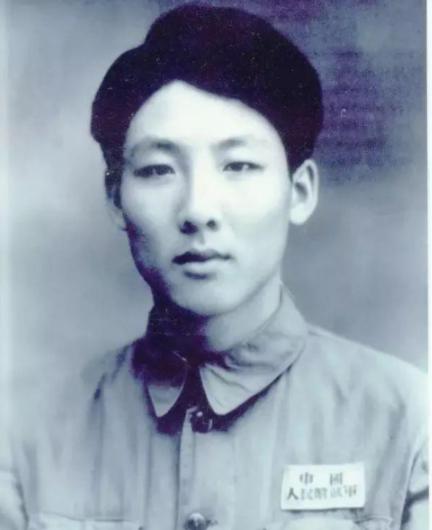

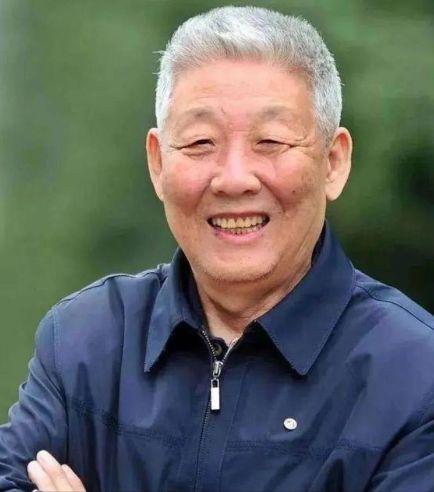

1950年元宵节,准备回家的孙家栋,发现食堂今天竟然有红烧肉,一时馋嘴的他,便决定去食堂吃碗红烧肉再回家,却没想到这碗红烧肉竟改变了他的一生。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年的元宵节,哈尔滨工业大学的校园里张灯结彩,处处充满了节日的气氛,那一天,孙家栋已经收拾好书本和行李,准备回家和家人团聚。 就在他走到校门口时,忽然闻到了一股肉香,是食堂里难得一见的红烧肉,他在门口犹豫了几秒,心想回家也不急于一时,就决定先去排队吃上一碗再走,这一念之间的停留,成为他一生轨迹的转折点。 孙家栋出生在1929年辽宁复县一个普通的家庭,父亲是一名中学教师,家里兄弟姐妹多,生活并不宽裕,他从小聪明好学,但因为是左撇子,上学时被学校劝退。 为了能继续读书,他硬生生把右手练到和左手一样熟练,最后能左右手同时写字,还能打乒乓球,这个性格上的不服输贯穿了他的一生。 等到抗战爆发,学校被迫停课,他的学业中断了六年,虽然不能上学,但他每天坚持读书学习,始终没有放弃。 等到哈尔滨解放,他考上了哈尔滨工业大学的预科班,专门学习俄语,当时他憧憬的是进入土木建筑系,希望以后能做一名工程师,设计大桥和房屋,为国家建设出一份力。 等到那年元宵节,他在食堂里刚端起饭碗准备开动,校方突然广播,说空军正在全国范围内招收学员,需要学习能力强、懂俄语的大学生,消息传来时,整个食堂轰动起来,很多学生都在议论。 孙家栋的目光一下被吸引住了,此时红烧肉还没来得及入口,他已经决定放下筷子去报名,当晚,他就随队登上了开往北京的列车,离开学校时,他知道自己的人生已经不再是原本规划的方向。 进入空军之后,他被分配到第四航校担任俄语翻译,每天接触的都是大量航空方面的专业术语,他在紧张的环境里快速成长。 1951年,国家选拔优秀学员赴苏联学习,他成功入选,后来进入了苏联茹科夫斯基空军工程学院,这所学校在当时是世界顶尖的航空工程学府。 学习环境艰苦,语言障碍和文化差异带来不少困难,但他靠着日夜学习,不断钻研,连续七年保持全优成绩,还获得了斯大林奖章,这在当时是极高的荣誉。 毕业时,苏联方面希望他留下继续发展,但他选择了拒绝,他带着满满几大本笔记回到祖国,那些笔记里记载着他七年学到的所有专业知识。 他心里很清楚,国家正处在最需要人才的时期,他必须回来,1958年,他进入国防部第五研究院,正式走上了航天之路。 起初他在导弹研究领域工作,当时中国的导弹研发起点极低,苏联专家撤走后把资料全带走了,国内几乎是一片空白。 孙家栋和同事们用短短十几天算出了导弹的关键数据,终于让东风一号顺利发射,之后,他又参与了东风二号的研制,在中国刚刚具备核打击能力时,他已经是其中的重要骨干。 1967年,中国空间技术研究院成立,钱学森亲自点名让孙家栋负责第一颗人造卫星的总体设计,对他来说,这是从导弹转向卫星的一次重大转变。 那时中国经济和技术条件都很落后,整个团队只有不到二十个人,从方案到实验都要自己想办法,他和团队昼夜奋战,终于在1970年迎来了发射的时刻。 第一次的过程并不顺利,因为一条细小的导线破损,发射失败,卫星在沙漠中坠毁,那一刻他站在火海边,泪流不止。 但他没有退缩,立刻带领团队在零下三十度的沙漠里一点点寻找残骸,分析原因,重新建立起更严格的质量管理体系,从此以后,每一个零件、每一根导线都必须经过反复检查,不允许出现任何纰漏。 经过反复努力,1970年4月24日,长征一号火箭托举着东方红一号成功升空,中国成为世界上第五个独立发射卫星的国家。 那颗卫星重达173公斤,还在太空中播放了《东方红》的乐曲,孙家栋41岁,在那一刻声名远扬。 此后的几十年,他几乎参与了中国所有重要的航天工程,从返回式卫星到通信卫星,从风云气象卫星到北斗导航系统,再到嫦娥探月工程,他始终在科研一线。 哪怕年过七旬,他依旧担任探月工程总设计师,带领中国的探月事业一步步实现突破。 他一生主持和参与的卫星超过四十颗,占中国航天器数量的三分之一,因为贡献卓越,他获得了“两弹一星”功勋奖章、国家最高科技奖和“共和国勋章”。 晚年时他说过,自己最幸运的,就是那年元宵节去食堂吃了一碗红烧肉,正是那次看似偶然的小选择,把他和中国航天紧紧联系在一起。 如果没有那一碗红烧肉,他或许会成为一名土木工程师,但中国航天可能要失去一位关键人物,个人的一个决定,最终汇入了国家的航天征程,成为推动民族自强的重要力量,这就是孙家栋一生最传奇的开始。 信源:CCTV4国家记忆——他因一顿红烧肉与航天结缘,勇攀科技高峰创造奇迹!

![“太心酸了[哭哭]”!广东一农村有名19岁的高中生,每天等食堂没人了,才敢去舀免](http://image.uczzd.cn/15913761576328209707.jpg?id=0)