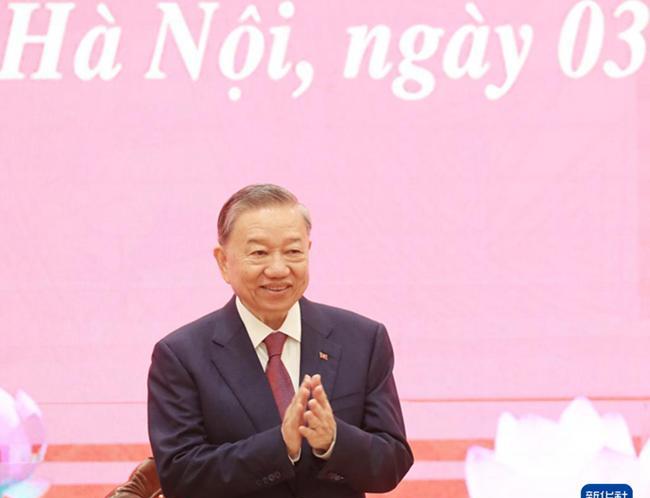

就在刚刚 越南突然宣布了! 表面看,这是节日惠民举措;深层而言,它折射出发展中国家在治理转型中的复杂权衡。 既要通过象征性政策凝聚共识,又需直面资源分配与制度建设的根本矛盾。 特赦历来是政治仪式的重要载体,但此次规模空前(占越南总人口近1%),远超常规节日特赦的象征意义。 从治理视角看,此举至少蕴含三层考量: 其一,缓解监狱系统压力。越南监狱过度拥挤问题长期存在,2023年其监狱入住率达130%,特赦可降低管理成本; 其二,经济驱动。越南近年制造业快速发展,劳动力短缺加剧,特赦部分轻罪犯人可补充劳动力市场; 其三,地缘政治信号。 在西方频繁指责越南人权状况的背景下,大规模特赦可塑造“宽容进步”形象。 越南再犯率目前约为30%,若缺乏配套社会融入计划(如就业培训、心理辅导),特赦反而可能加剧社会不稳定。 历史经验表明,2009年菲律宾为国庆特赦1.2万名囚犯后,三个月内再逮捕率超15%。 越南能否避免重蹈覆辙,取决于后续制度支撑而非特赦本身。 每人10万越南盾的现金发放(总支出约合2.9亿美元)看似慷慨,实则精妙。 若以越南2024年人均GDP约4200美元计,该金额仅占0.06%,财政负担可控。 但其政治象征意义远大于经济影响。 它标志着越南从“选择性福利”向“象征性普惠”转型。 不同于泰国、菲律宾等国的目标性现金转移,越南选择全民发放,避免了目标锁定错误引发的公平性质疑,却牺牲了政策效率。 27元人民币对城市中产或仅为一餐饭费,但对农村贫困人口(日均收入低于2.5美元)则相当于三日食品开支。 这种“一刀切”发放虽简化执行,却忽视了分配正义的核心问题:是否应优先保障弱势群体? 更深远的是,现金红包可能强化民众对“节日恩赐”的依赖,而非推动结构性福利改革。 越南社保体系覆盖率仅35%,若将2.9亿美元投入医保或教育券,长期效益或远超一次性现金分配。 国庆举措本质是“仪式性治理”的体现——通过特定政策强化政权合法性。 传统威权国家多依赖阅兵、领袖崇拜等符号叙事,而越南将物质利益与仪式结合,反映了治理模式的演进: 在数字化时代,民众更关注切实获得感而非空洞口号。 但仪式性治理存在内在张力:短期情感动员与长期制度效能如何平衡? 现金发放可提升政府支持率(类似新加坡2020年疫情现金补贴后民调上升12%),但若重复使用,边际效用递减。 越南需警惕“福利民粹主义”陷阱: 巴西在2010年代过度依赖现金转移支付,导致财政赤字扩大且结构性改革滞后。 两项政策刻意回避了关键问题:特赦对象是否包含政治犯? 现金资金来源是财政盈余还是债务? 若含政治犯,可能暗示政治和解;若排除,则特赦的宽容成色不足。 现金发放的财政来源亦未透明,2024年越南财政赤字已达GDP的4.1%,额外支出可能加剧债务压力。 这是否预示越南福利国家的加速构建? 2021年越共十三大提出“包容性增长”目标,但福利支出占GDP比重仍仅6%(东盟平均为9%)。 若现金发放仅是节日特例,而非社会保障体系改革的起点,则其意义有限; 若后续推出养老金改革、全民医保等政策,此次发放或成为转折点。 越南国庆举措展现了治理艺术的双面性: 一方面,通过高可见度政策获取民众好感; 另一方面,回避了资源有限性与制度短板的尖锐矛盾。 特赦与红包如同政治光谱上的两种颜色: 橙色代表希望(囚犯重生、民众受惠),红色代表警示(再犯风险、财政可持续性)。 最终问题留待时间回答: 当节日欢呼散去后,这些政策是会成为越南迈向“善治”的里程碑,还是只是结构性挑战的沧海一粟? 若您是政策制定者,将如何平衡仪式性治理与制度性改革? 在有限资源下,现金发放应普惠还是靶向? 特赦之后,社会如何接住那些重返人间的灵魂? 答案或许决定了越南下一个十年的命运。 这种微小的现金红利,真能成为连接国家发展与个人幸福的桥梁吗? (本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。)