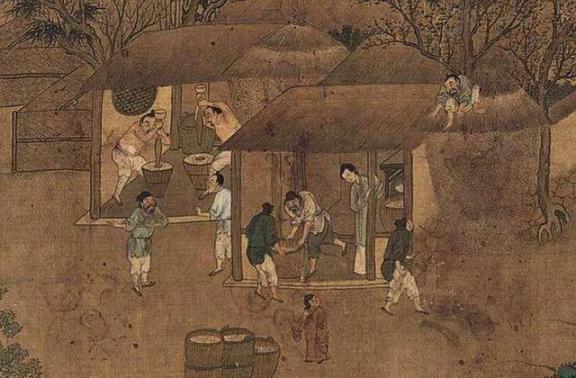

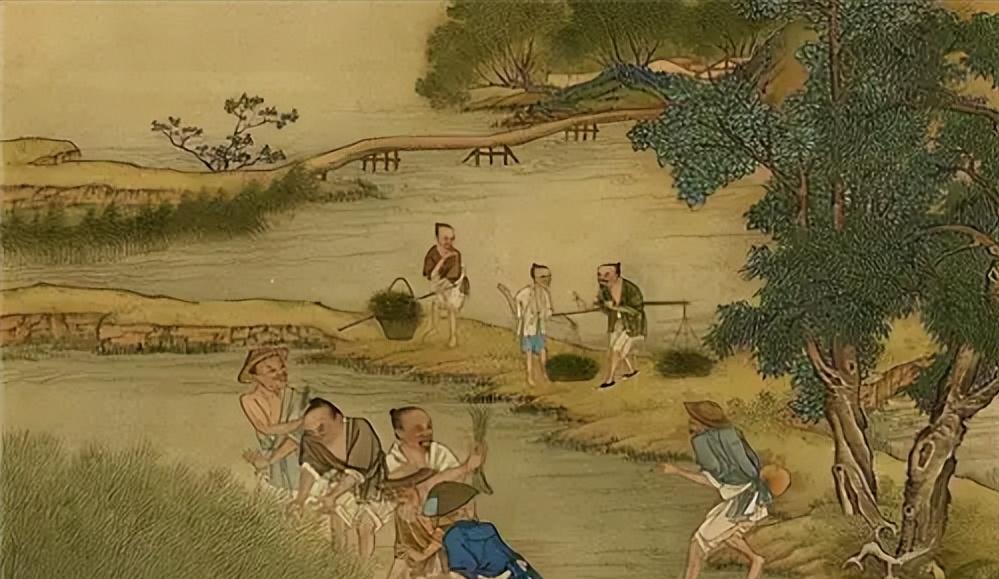

中国古代没有眼镜,古人近视了该怎么办?这3个妙法轻松应对 别以为古人都是火眼金睛,其实他们也照样近视。 就说那些天天埋在故纸堆里的老夫子,油灯下眯着眼看小字,不近视才怪。 可那时候没眼镜,难道就任由眼睛看不清东西? 您还别说,老祖宗的办法虽然土,却透着股子生活智慧。 先说这用眼习惯,古人讲究 “张弛有道”。 苏东坡他不光会写诗,还总结出一套 “养眼诀”。 看书半个时辰,就到院子里看远处的松树,盯着松针瞅一刻钟。 他在《东坡志林》里写过,自己中年后看小字模糊。 就每天清晨跑到湖边,盯着水里的鱼群游动,说是 “活水养眼”。 这法子真有点道理,就跟现在医生让我们多远眺一样。 还有朱熹,在白鹿洞书院讲学的时候,规定学生 “每读书三卷,必步庭中百次”。 就是逼着大家起来活动活动眼睛。 反观现在的孩子,抱着手机能看一整天,真该学学古人这规矩。 再说这自然材料的用法,古人把 “药食同源” 玩得明明白白。 像孙思邈就曾用菊花、决明子、青葙子装成枕头。 睡的时候脑袋挨着,药气慢慢渗出来,据说能 “治目暗不明”。 明朝有个叫徐光启的,翻译《几何原本》的时候眼睛花得厉害,就用枸杞、桑葚泡水喝。 还在书房里摆了盆薄荷,看书累了就摘片叶子揉碎了闻,说是 “清头目”。 更绝的是元朝的关汉卿,他写戏文经常熬夜,就发明了个 “洗眼方”: 用黄连煮水,放温了蘸着棉花擦眼睛。 虽然辣得眼泪直流,却能缓解眼干。 这些法子看着土,可现在科学证实,菊花里的黄酮类物质确实能保护视网膜,老祖宗这是歪打正着了。 还有这环境调理,古人懂 “借光” 比谁都精。 司马光写《资治通鉴》的时候,特意把书房建在院子南边。 窗户开得老大,就是为了多进点自然光。 他还规定自己 “日出而作,日入而息”,绝不熬夜看书。 您可能会问,古人就没试过做个 “眼镜”? 这个方法还真有! 明朝晚期,从西洋传进来一种 “叆叇”,就是最早的老花镜。 不过那会儿只有达官贵人用得起。 万历皇帝就有一副,是传教士利玛窦送的。 用牛角框镶着玻璃片,现在还藏在故宫里。 可普通老百姓哪用得起这个?只能靠土法子硬扛。 说到底,古人对付近视,靠的是 “三分治七分养”。 他们没有高科技,就从生活习惯里找窍门: 该歇着就歇着,该吃啥就吃啥,该晒太阳就晒太阳。 现在咱们有了眼镜、激光手术,却把这些老规矩丢了。 孩子小小年纪就戴眼镜,大人天天揉着干涩的眼睛,真该学学古人那份 “慢下来” 的智慧。 有时候啊,科技是进步了,但老祖宗传下来的生活智慧,还真不能随便丢。 所以说,古人没眼镜,却把护眼这件事融进了日子里。 他们用的法子或许简单,却透着对身体的尊重。 现在咱们条件好了,更该把这份智慧捡起来,少看点手机,多看看远方,别让高科技反倒伤了我们的眼睛。

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)