古代银票为何难以造假?普通的纸张背后,隐藏着令人惊叹的防伪智慧,让造假者望而却步。 在现代社会,纸币防伪技术高超,水印、安全线、光变油墨等技术层出不穷,但在科技不发达的古代,银票仅仅是一张纸,为何却极少有人能够造假呢? 事实上,古代银票的防伪技术汇聚了古人的智慧,从纸张到微雕技术,从密押系统到严刑峻法,早就形成了一道道难以逾越的安全壁垒。 古代银票防伪的第一道防线便是纸张本身,历朝历代对银票用纸都实行严格的垄断和管制,这些纸张多为民间难以获得的特种纸。 宋代选用了“楮皮”川纸专门用于印钞,并不准民间采购,这种纸张用料讲究,制作工艺复杂,手感独特,伪造者难以用普通纸张替代。 到了明朝,大明宝钞以桑皮纸为钞料,配料甚至加入了废弃的公文纸打成纸浆,制成的钞纸呈现特殊的青灰色,质地厚实,难以仿造。 清朝则采用高丽纸等特殊材料,确保了纸张的独家性。 一些票号甚至已经开始使用原始的水印技术,例如平遥蔚泰厚票号的汇票,水印便是“蔚泰厚”三个字,只有竖起来打光照才能发现,进一步增加了伪造难度。 古代银票上的图案复杂精美,构成了防伪的第二道防线,银票上通常印有非常精美的图案,这些图案复杂多变,且多为手工雕刻而成。 图案内容涵盖了八仙、二十四孝、花草、山景等多种元素,有时甚至会采用名家的画作。这些图案的精细度和复杂度极高,伪造者几乎无法手工模仿。 明清时期,晋商票号采用了更为绝妙的微雕技术。他们设计了微雕章,微雕内容就是王羲之的《兰亭序》完整的一篇,共三百四五十个字,雕刻极其精细。 这种微雕防伪需要极高的雕刻水平,使得造假几乎不可能。 多色套印技术也在宋代就已经开始使用,据《楮币谱》记载,宋代钱引上使用红、蓝、黑等三种颜色,印有六颗印信,这种多色套印技术现代仍在纸币防伪中使用。 银票上的笔迹和印章构成了防伪的第三道防线,票号钱庄负责填写汇票金额的人员都相对固定,他们的笔迹具有高度的唯一性。 印章也是古人常用的防伪手段,每家票号都在汇票首面盖有印章,不仅图案各异,还套用各种颜色,在起到区分作用的同时,也可用来辨识真伪。 大明宝钞正面加盖两方红色官印,分别是大明宝钞之印、宝钞提举司印;背面也有两方印信,一方是红色官印,一方是油墨印的面额。 除了技术手段外,古代还通过严格的法律和制度来保障银票的安全,朝廷对伪造银票的行为采取了极为严厉的惩罚措施。 古代银票的防伪智慧不仅令人惊叹,也为现代防伪技术提供了有益的启示。 今天当我们手持人民币,看到上面的水印、安全线、光变油墨等防伪特征时,或许能够想起古代银票上那些精美的图案、微雕的文字和神秘的密押代码,这些都是人类与造假行为斗争的历史延续。

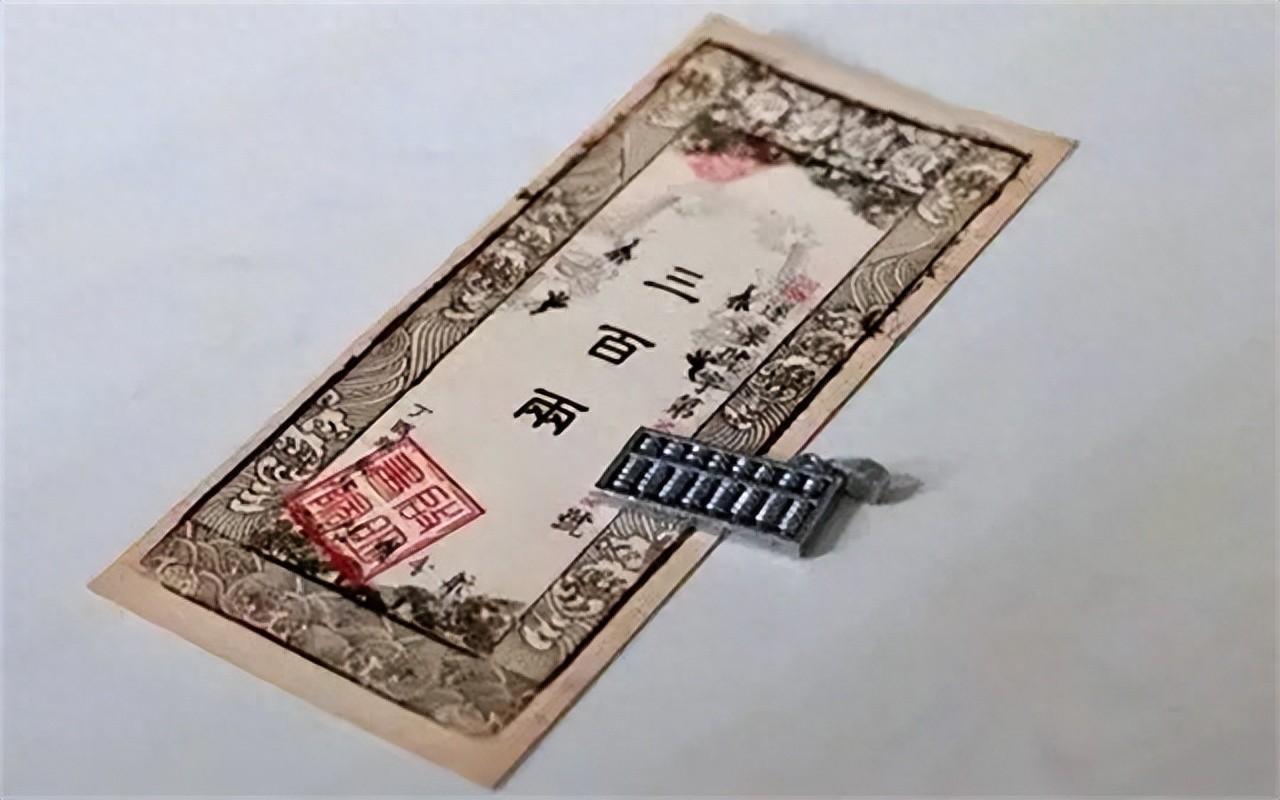

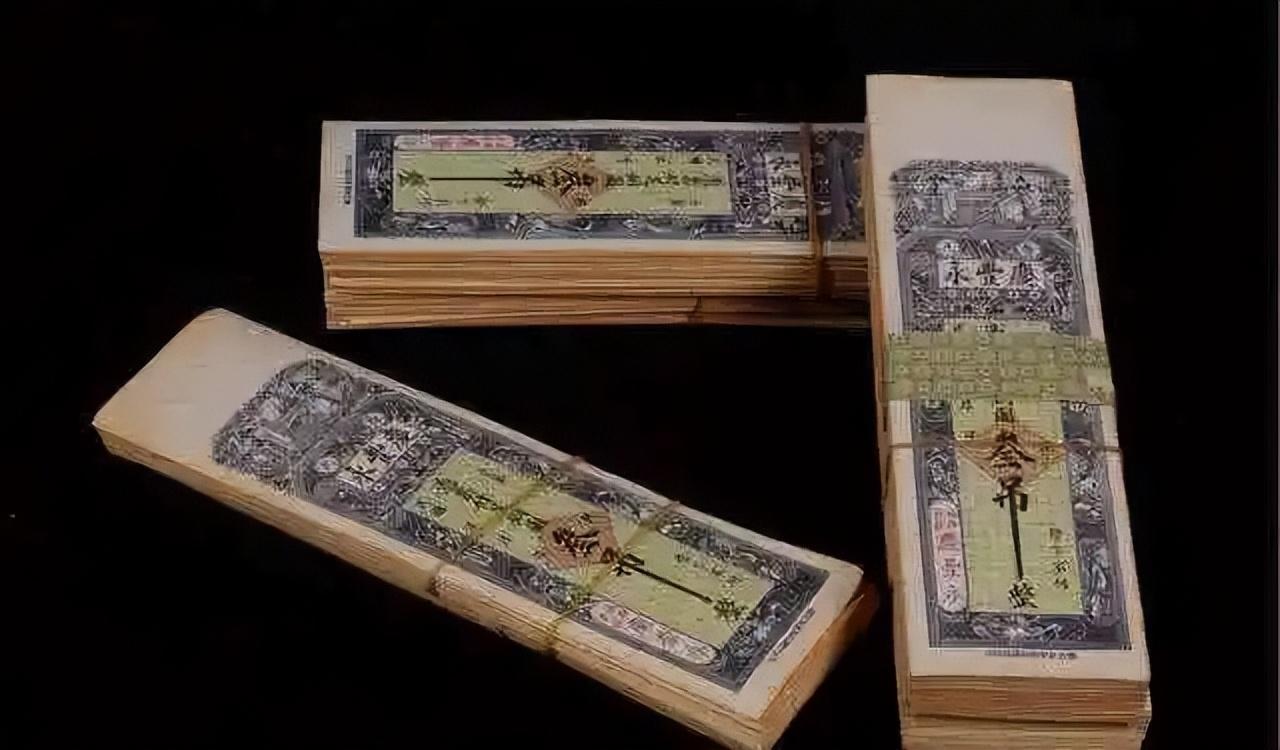

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)