【彻底说清:毛、刘的分歧到底在哪?】

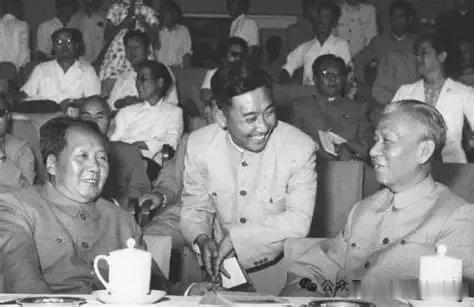

毛主席与刘少奇的分歧,是理解中国社会主义建设道路的关键。

在经济发展问题上,毛主席强调,社会主义要利用资本主义因素,但必须加以节制,防止资本坐大,重新掌控经济命脉。他主张“限制和反限制”的斗争,认为如果不给资产阶级设防,他们迟早会反攻倒算。

而刘少奇他更强调利用资本主义,更看重发展速度,认为过度限制会影响经济活力。因此,在推进私营工商业社会主义改造时,毛主席主张稳扎稳打,确保公有制占据主导,而刘少奇则倾向于更温和的方式,希望尽可能保留资本的活力。

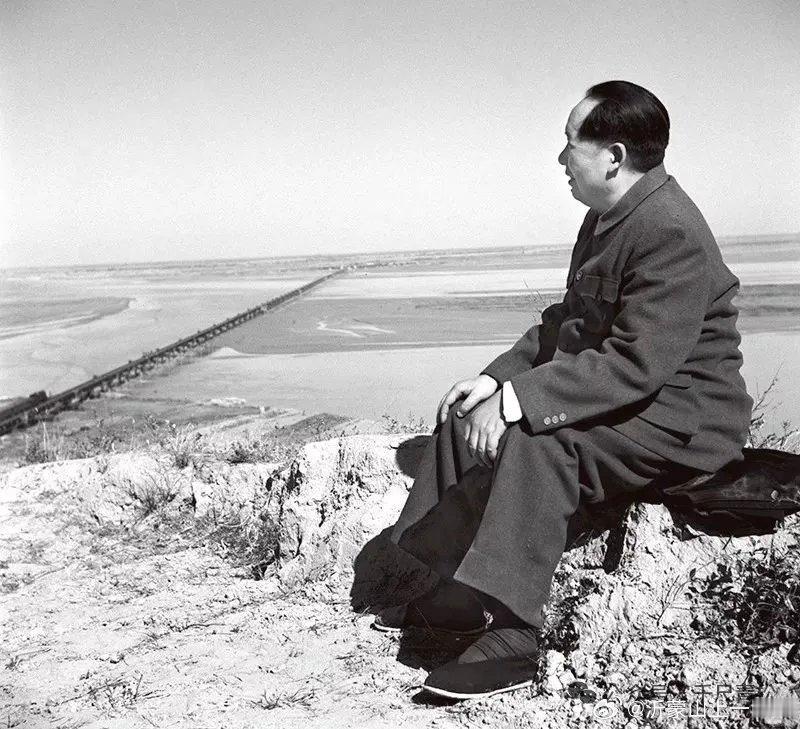

农村问题上,两人的矛盾更加突出。毛主席强调农民必须“组织起来”,走合作化道路,防止贫富分化,避免农村重新出现地主阶级。他的目标是通过集体化,让农民共同富裕,让国家能够集中力量发展工业。

而刘少奇则认为,农民的私有观念根深蒂固,不能操之过急,否则会打击农民的积极性。因此,在困难时期,刘少奇提出了“三自一包”(即自主经营、自负盈亏、自销产品、包产到户),希望借此恢复农业生产。但毛主席则认为,这种方式实质上是倒退,会动摇社会主义农村的根基。

到了六十年代,分歧进一步激化。毛主席敏锐地察觉到,社会主义国家内部并非铁板一块,资产阶级思潮依然存在,而且已经渗透到了党内高层。他提出“资产阶级就在共产党内”,警惕某些党内当权派走上修正主义道路。

而刘少奇则认为,社会主义国家内部的主要矛盾仍然是“四清与四不清”,即如何解决基层干部作风问题,而不是党内资产阶级的问题。他不同意毛主席关于党内阶级斗争的判断,甚至在会议上与毛主席当面争论。

正是因为这些矛盾,最终导致了大革命的发生。

毛主席认为,如果不发动人民群众来揭露和批判党内的修正主义势力,国家迟早会走向资本主义。而刘少奇则主张“群众斗群众”,试图把运动局限在基层干部和普通民众之间,而不触及党内高层。这种根本性的分歧,最终导致刘少奇被认定为“走资本主义道路的当权派”。

今天回头来看,毛主席的担忧并非杞人忧天。他所警惕的资本主义复辟问题,确实值得深思。理解了这场斗争的背景,就能明白,毛主席的路线,才是维护国家独立、保障人民利益的正确道路。

(来源 : 唱起老歌想往事 )

评论列表