江西萍乡的李女士手机里,存着儿子刚上小学的照片。照片里孩子蹦跳着冲进校门,笑容灿烂。没人想到,这个孩子的降生历经曲折,而他的妈妈,在过去的八年里三次和肝癌交锋,在中南大学湘雅医院两代医者的接力守护下,才将这段母子缘分续写。近日,新京报记者从中南大学湘雅医院了解到了这段医患携手抗击病魔的故事。

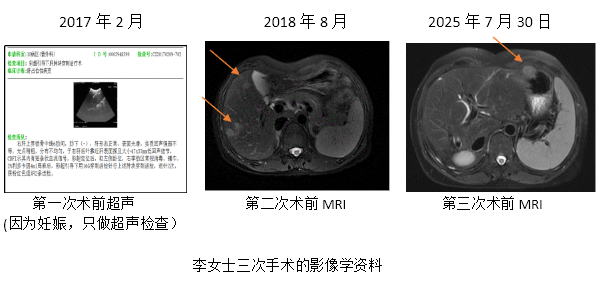

李女士三次手术影像学资料。受访者供图

试管五次怀孕,不幸查出肝癌

2017年,38岁的李女士终于等来了好消息——在经历五次试管婴儿后,她成功怀孕了。一家人沉浸在巨大的喜悦中。可怀孕两个月时,一次孕检打破了所有平静:李女士肝脏查出肿块。一个月后复查时,肿块已经迅速增大。当地医院怀疑是肝癌,建议她终止妊娠。

“这是我来之不易的孩子啊。”李女士不甘心,经打听,她辗转来到中南大学湘雅医院,时任肝脏外科主任的王志明教授团队成了她最后的希望。

王志明教授团队组织多学科会诊时,难题摆了一地。专家组认为,妊娠期激素变化可能加速肿瘤恶化,拖下去大人孩子都有危险;可如果做手术,肿瘤位置紧邻大血管,稍有不慎就会大出血,胎儿也可能受影响。最终,医生们决定“冒险”,让李女士有机会当妈妈。

手术台上,团队的动作精准得像在刀尖上绣花,既要避开重要血管、完整剥离肿瘤,又要把对子宫的牵拉控制到最小;麻醉团队则精准调控用药剂量,确保母体生命体征平稳的同时,不对胎儿造成影响。

最终手术成功完成,手术室里所有人都松了一口气。

李女士在产科团队的密切监护下继续妊娠。几个月后,她成功分娩了一名健康的男婴。当听到孩子第一声啼哭时,李女士的泪水瞬间夺眶而出,“值了。”

病情复发,母爱成为铠甲

肝癌的高复发率是医学界的难题。2018年8月,孩子刚满1岁,李女士复查时发现肿瘤又长了出来。她看着咿呀学语的孩子,眼神中多了份坚定,“我不能倒下,孩子还等着我送他上学。”李女士再次来到湘雅。

这次接棒的是肝脏外科周乐杜教授团队。综合评估后,医生们再次为李女士实施了肝癌切除手术。手术很成功,李女士很快回到了孩子身边,一边接受规范治疗,一边陪着孩子学会走路、说话。

可病魔并未收手。今年7月,常规复查显示李女士肝癌第三次复发,且肝硬化严重。“当时她有点儿沮丧,说是不是跟这个病耗一辈子了。”周乐杜记得,李女士说着,又翻出手机里孩子的照片,她决定再拼一次。

这次的手术被周乐杜形容为“在雷区里拆弹”。由于已有两次手术史,团队最终选择采用腹腔镜手术,将李女士肝脏肿块切除,精准避开黏连的组织和血管。术后第三天,李女士就顺利出院,各项指标向好。

如今,李女士的孩子已经8岁,是个活泼开朗的小学生。住院复查期间,她总爱给医护人员看孩子的视频和照片。

“她不是孤军奋战,我们也不是。”周乐杜感慨,从第一次手术时的“摸着石头过河”,到如今面对复发的从容应对,不仅是医疗技术的进步,更是患者与医生之间的信任在“双向奔赴”。

据悉,中南大学湘雅医院肝脏外科以“早期肝癌微创化、晚期肝癌可转化”为专科特色。科室牵头于2012年组建国内最早肝癌多学科团队(含肝脏外科、放射介入科、超声科、肿瘤科、病理科专家教授),能为患者提供个性化诊疗建议。

八年间,从手术室里的紧张屏息,到校门口的温情相送,中南大学湘雅医院两代医者的接力,延续了一位母亲的生命,守护了一个家庭的完整。

新京报记者吴梦真通讯员肖雅楠曹惠玮

![[点赞]40万天价一针的肝癌特效药“钇90微球”,虽然治愈率极高,但大多数患者](http://image.uczzd.cn/6564535897551811913.jpg?id=0)