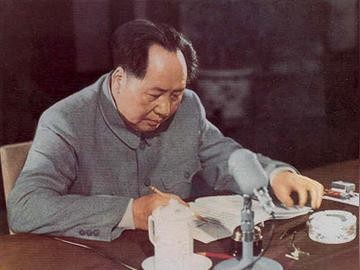

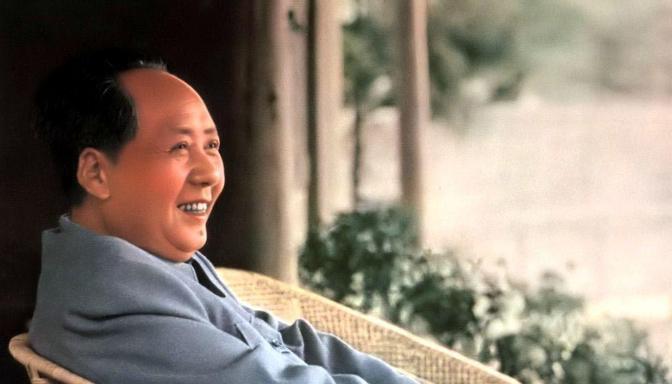

59年,毛主席意外发现和母亲的合影,哽咽道:若是现在他们不会死 “1959年6月25日,回家的山路,还是这么陡么?”车里,毛泽东低声问身旁的警卫。窗外的湘楚云雾顺着山脊翻涌,韶山的稻禾正在扬穗,一派深绿。吉普车驶进村口时,锣鼓点子从田埂那头炸开,老人举着蒲扇,孩子挥着小旗,三十多年没见面的大山,用最土却最热烈的方式迎接自己的儿子。 下车后,毛泽东没有立刻去宾馆,而是站在晒场中央四下张望。他认得那口老井,认得桥头那株朴树,却唯独记不清父母的坟在什么方向。工作人员劝他先休息,他摆摆手,只说一句“先回屋”。 故居门楣上新刷了桐油,屋里陈设与从前差别不大,唯有一张黑白照片端端正正挂在木壁间。画面里,母亲文七妹盘着发髻,身旁三个儿子站成一排,衣角被风掀起,像是随时要往前走的样子。毛泽东愣了几秒,伸手在母亲脸庞上轻轻描摹,声音发颤:“父亲的伤寒,母亲的瘰疬,要是今天,打一针青霉素、开两片磺胺就好了,他们该还活着。” 他把相片抱在怀里坐下,灯影摇动,往事一点点浮现。清末那会儿,韶山冲还是一处贫瘠的谷地,毛顺生靠放牛种田养活一家。家里欠下的债像石磨一样压着他,日出而作、日落方歇,却攒不下几个铜子。文七妹出嫁那天,挑亲队绕了半座山头,唐家坨的娘家人悄悄抹泪:好端端一个勤俭闺女,怎么去嫁穷小子?只因为文家想把祖坟落在韶山冲的龙脉上,这才结了亲。 婚后第二年,文七妹接连失去两个夭折的孩子,山里人迷信,老人说是“命薄”。她信佛,攀到石壁顶拜那块巨石做干娘,求来第三个孩子——毛泽东。石缝里点的香味被风吹得很远,后来每逢除夕,她都抱着儿子去磕头,说石头干娘护了他的命。 毛泽东识字早,私塾课桌摇摇晃晃,他却乐在其中。家里日子紧,他常把午饭塞给同窗,自己下午回家猛吃干饭。母亲问原因,他只憨笑一句“我饿得快”。文七妹没多说,第二天起索性多蒸一碗饭,包在破棉布里让他带上。善念就这么日积月累。邻村闹荒年,灾民来乞食,她不顾家里口粮见底,舀米递碗,从不推辞。毛泽东后来回忆:“母亲从井里提水,第一桶给猪,第二桶给陌生人,第三桶才给自己。” 严苛的是父亲。小毛挑粪挑到汗水湿透短衫,仍偷偷塞本《盛世危言》在臂弯里。毛顺生逮住他就骂“读书顶啥,耽误种田”。可那天,毛泽东挑满十五担肥后才翻书,父亲数过担数,心里一松,从此默认:只要活干完,书随你看。 14岁包办婚事事件几乎让父子决裂。毛泽东执意退婚,甚至扬言跳井。夜里,文七妹点灯,同丈夫慢慢商量:“伢子心大,拦不住,放他去。”毛顺生沉吟良久,最终颔首。正是这一次理解,打开了少年走向湖南省城的道路。 求学期间,他给母亲写信最频繁,信末总要附几味药粉:苏打治胃寒,樟脑驱蚊,能买到的就尽量寄。1918年母亲病重转回娘家,毛泽东赶去探视,只见母亲颈侧肿块已破溃,却仍强撑起身:“别耽误你做事。”他含泪点头,离开前留下药方、捎信给表舅。半年后,病情再度恶化,他回到韶山守在床前整整三日,无奈战事紧迫,被同志催回长沙。十月噩耗传来,母亲撒手,年仅五十三岁。 没能送终成为他一生的刺。他买下最好的纸墨,在昏暗油灯下写出《祭母文》。字里行间无一句煽情,却句句含血。深夜抄写完,他俯身在棺旁,用额头抵住木板,久久未起。 父亲四年后因伤寒去世。那时国内尚无大规模抗菌素,简易针剂也难进乡野。毛泽东深知这一点,所以1959年面对那张照片,他才会发出“若是现在他们不会死”的哽咽。抗生素在国内批量生产已成现实,乡镇卫生所也有奎宁、链霉素,多放几年,他的父母很可能像别的老农一样,打几针就转危为安。 他在韶山停留不足两昼夜,却为父母坟茔培新土、栽松柏,嘱咐当地干部:不用大碑,不必粉饰,年年有人添把土就好。回京后,照片被他置于卧室书架,批阅文件困倦时抬头一望,母亲的眉眼仍旧温和。工作人员偶尔见到他轻声自语:“她让我要夹紧尾巴做人,我记得很牢。” 时代更迭,医疗条件日新月异,青霉素、链霉素、红霉素已走入乡村诊所,高烧不再是绝症,瘰疬也有了手术与药物并行的方案。对毛泽东而言,这些变化既是国家的进步,也是对父母最迟来的安慰。可生命不允许重来,人只能向前。照片留下,故土在,母亲那句看似平凡的叮嘱,伴他走过了战火、走过了执政岁月,也成为后来人最容易忽视却最难做到的朴素信条。