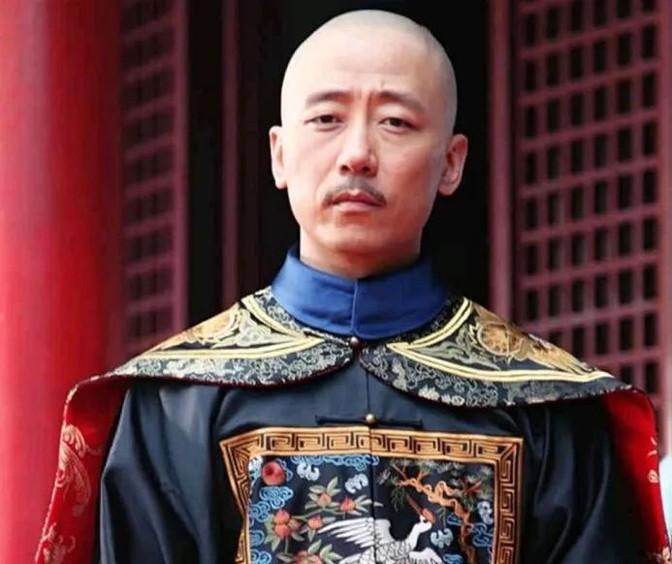

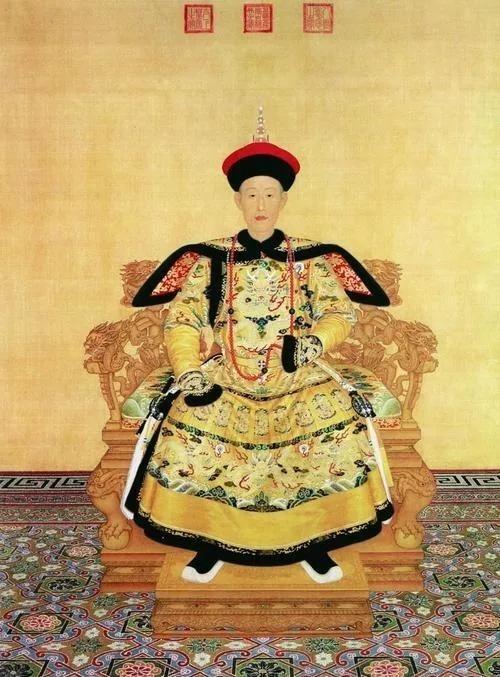

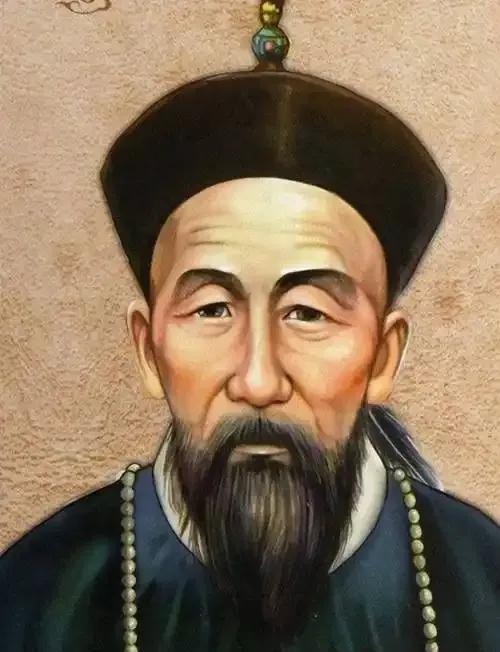

1721年,还是皇子的胤禛前往沈阳祭祖,不巧路上遇到了大雨,而附近他比较熟悉的人家,唯有前国子监祭酒尹泰,于是就跑到后者家中避雨,顺便过了一夜。 1721年是康熙六十年,清朝正处在康熙皇帝的晚年,政权稳固,但皇子之间的竞争暗流涌动。胤禛是康熙的第四子,后来成了雍正皇帝,以铁腕治国和改革出名。这时候他还是个皇子,奉命去沈阳祭祖。这可不是随便跑一趟,祭祖在清朝是大事,尤其是对满洲皇室来说,祭拜祖先是证明自己正统地位的关键仪式,容不得半点马虎。 可天公不作美,胤禛半路上撞上了大雨。沈阳那地方,秋天雨水多,路况又差,皇子出行虽有随从,但也扛不住这种天气。胤禛没办法,只好找个地方避雨。附近他认识的人不多,尹泰家成了唯一靠谱的选择。尹泰是谁?他可不是一般人,之前做过国子监祭酒,相当于朝廷最高学府的掌门人,学问深厚,在汉族士大夫圈子里很有名望。这时候他已经退休,住在沈阳附近,过着低调的日子。 胤禛到了尹泰家,自然受到热情接待。两人聊了一夜,不是瞎侃,而是围绕文学、文化这些正经话题。胤禛虽是满人,但从小受康熙影响,对汉文化很感兴趣,诗书礼仪样样不落。尹泰呢,作为老牌学者,更是满腹经纶。两人聊得投机,颇有点“相见恨晚”的意思。这事儿搁在当时,其实挺有意思,满洲皇子和汉族学者凑一块儿谈学问,多少反映了清朝统治者拉拢汉族精英的策略。 聊着聊着,胤禛问起了尹泰的家人,得知他有个小儿子叫尹继善,刚考中举人,正打算往朝廷仕途上闯。胤禛一听,觉得这年轻人有前途,就随口说了句:“让他来北京找我吧。”这话听着随意,但分量不轻。在那个年代,皇子一句话,能让人飞黄腾达,也能让人万劫不复。 这场雨夜偶遇,表面上看是小事,但对尹继善来说,简直是天上掉馅饼。没过多久,胤禛在康熙去世后登基,成了雍正皇帝。尹继善抓住机会,带着父亲的嘱咐和胤禛的承诺,北上北京。他先考中进士,正式进了官僚体系,后来一步步往上爬,最终做到了两江总督,管着江苏、江西、安徽这些富庶地方。要知道,两江总督在清朝可是顶尖大员,权力大、责任重,尹继善能爬到这位置,靠的可不只是运气。 不过话说回来,这事儿能成,起点还是那场雨。胤禛要是没被困住,没去尹泰家,尹继善哪来这机会?再说尹继善自己,他也不是光靠关系混上去的。这人后来在官场上名声不错,办事能力强,还搞了不少改革,比如整顿吏治、救灾赈荒,干得挺接地气。雍正对他的信任,估计也有当年对尹泰那份欣赏的延续。 这故事还有个大背景值得琢磨。清朝是满人当家,但人口里汉族占大头,怎么管好这帮人,一直是统治者头疼的事。康熙开始就推行“满汉一家”,胤禛接着干,找像尹泰这样的汉族大儒交朋友,既能收买人心,又能借他们的学问治国。这次雨夜聊天,其实就是个缩影,满汉文化在这儿碰了个头,彼此尊重,又各取所需。 再往深里说,这件事还有点玄乎的味道。历史这东西,有时候真靠运气。一场雨,一个晚上的交谈,就让尹继善从普通举人变成了封疆大吏。这不比小说还巧?但事实就是这么实在,没半点虚头巴脑。胤禛和尹泰的交集,证明了个人关系在古代官僚体系里有多重要,尤其在清朝这种等级森严的地方,上面有人罩着,路子能顺不少。 当然,尹继善的成功不全是靠爹和胤禛。他在两江总督任上,管辖的地盘经济发达,但问题也多,比如贪官横行、税收混乱。他上任后雷厉风行,清查账目,惩治腐败,还亲自跑去灾区安排救济,老百姓对他评价不低。这说明啥?机会是别人给的,但本事得自己有。胤禛那句话开了门,尹继善是真凭实力走进去的。 这事儿放到整个清朝历史里看,也不算孤例。满洲贵族和汉族士大夫打交道的事儿多了去了,但像这样因雨夜避雨促成的缘分,还是挺少见的。它提醒咱们,历史不光是大人物的算计,也有这种偶然的小插曲,串起来才有了后来的模样。