胃肠息肉,这一在消化内科较为常见的疾病,随着胃肠镜检查的普及,逐渐进入大众视野。面对胃肠息肉,人们心中常有许多疑问:息肉的成因、大小、数量、是否需要切除、癌变风险等。今天就带大家一起近距离的认识一下胃肠息肉吧!

一、什么是胃肠息肉?

胃肠息肉,简单来说,就是体内空腔脏器黏膜上多余的赘生物。它们可能出现在鼻腔、声带、胃肠、胆囊到子宫、膀胱等部位,而胃肠息肉则主要生长在胃、十二指肠、小肠和结直肠。大多数胃肠息肉患者没有临床症状,少数患者可能会有腹痛、反酸、嗳气、排便异常等消化道表现。息肉属于良性病变,但少数有恶变可能,因此,预防和治疗胃肠息肉对减少消化道恶性肿瘤具有重要意义。

二、胃肠息肉的成因与预防

胃肠息肉的成因复杂,遗传因素、不良生活习惯和饮食习惯都是诱因。例如,胃息肉可能与幽门螺旋杆菌感染、胆汁反流、长期使用抑酸药、吸烟饮酒等因素有关;而肠息肉则可能与果蔬摄入少、高脂饮食、微量元素与维生素缺乏、肠道疾病、便秘、幽门螺旋杆菌感染以及吸烟饮酒等不良习惯有关。此外,摄入过多红肉、腌制食物和油炸食物,以及高脂血症和肥胖等因素,也可能增加罹患胃肠息肉的风险。

预防胃肠息肉的关键在于保持良好的生活习惯和饮食习惯。避免摄入过多的油腻、辛辣和腌制食品,多吃新鲜蔬果,保持规律饮食。同时,戒烟限酒,避免药物刺激(比如非甾体类消炎药,建议餐后服用,减轻胃黏膜刺激)。对于已经感染幽门螺旋杆菌的患者,应在医生指导下规范用药根除。此外,适当体育锻炼和控制体重也有助于预防胃肠息肉的发生。

三、胃肠息肉的危害与早期发现

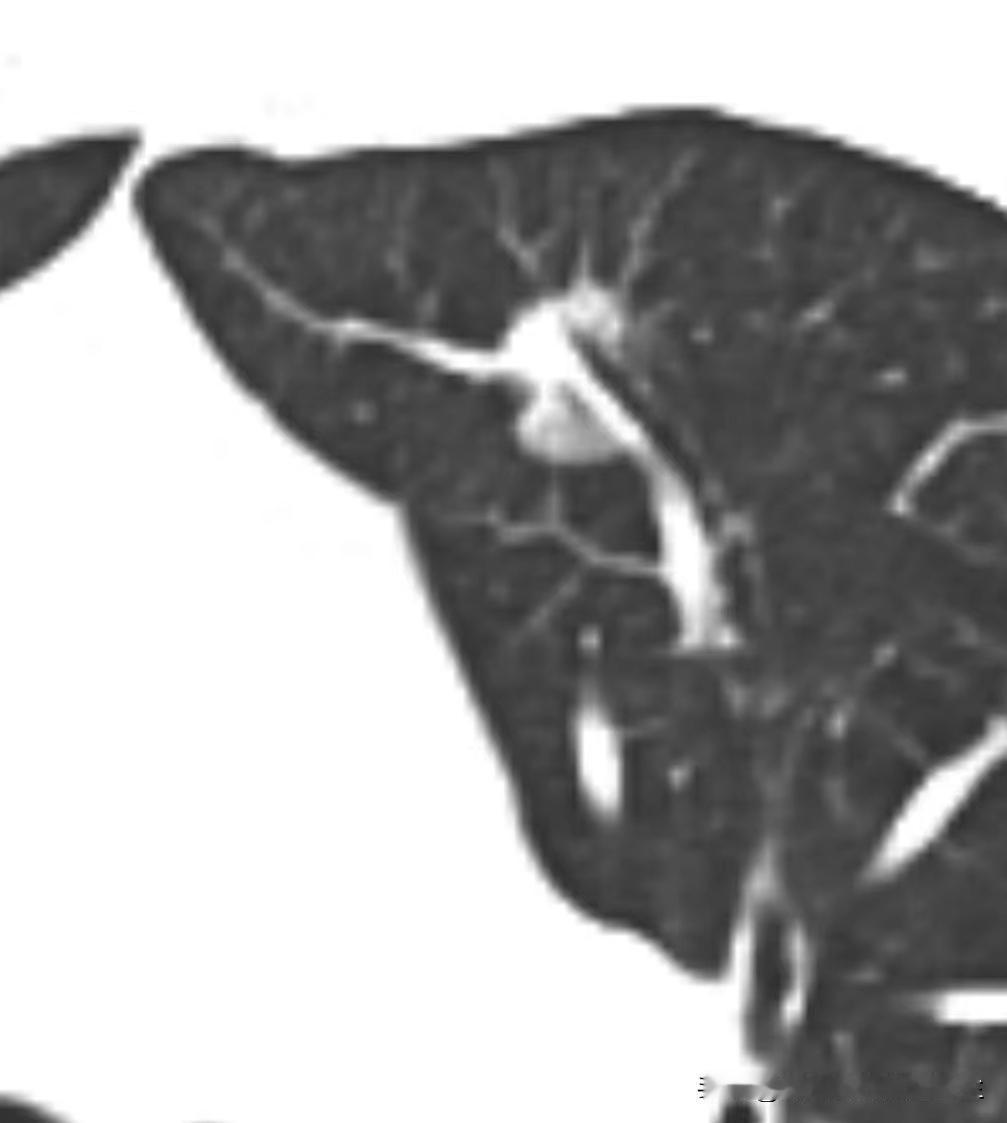

胃肠息肉的危害不容忽视。虽然大多数息肉属于良性病变,但部分息肉具有恶变倾向,可形成肿瘤或成为癌前病变。因此,早期发现和治疗至关重要。对于四十岁以上、肥胖、有不良生活习惯、消化道症状、不明原因消瘦或有消化道肿瘤家族史等高危人群,建议定期进行电子胃肠镜检查。一旦发现息肉,内镜医生可摘除并留取组织进行病理检查,明确息肉类型,为后续治疗提供依据。

四、胃肠息肉的治疗与随访

胃肠息肉的治疗无需开刀,可在胃肠镜下完成。常用方案包括高频电凝电切、内镜下黏膜剥离术、氩气喷凝术、热活检钳电凝钳除术等。然而,息肉的生命力旺盛,切除后仍需注意生活习惯和体内环境的改变,以防复发。因此,术后遵医嘱定期进行肠镜复查非常重要。

息肉切除后可能复发,因此术后需遵医嘱定期进行肠镜复查。随访频率根据息肉类型、数量、大小及病理结果等因素而定。如增生性息肉生长缓慢,可1-2年随访一次;有胃、结肠息肉病史或家族史的病人应1-3年复查一次;单发息肉切除且病理证明良性的患者,刚开始每年只需查一次胃肠镜,连续2-3年不复发后,可改为每5-10年查一次。但如有特殊情况,如息肉数量多、体积大或已局部癌变等,则需遵医嘱缩短复查时间。

总之,胃肠息肉虽小,但不可忽视。了解其成因、危害、预防、治疗及随访方法,对于保障胃肠道健康具有重要意义。

(海口市人民医院消化内科李赛莲)